2013年01月31日

塩の釜の窯作り

またしょうたくんが来廃してる。

正月明けに訪れた県内の伝統的な塩作りの釜の窯部分のやりかえ工事の手伝いとして。

まずは上のステンレスの釜部分の取り外し。

鉄工所のベテラン職人たちによる工夫で釜を吊り上げる。

入口が狭いので難航するも、何とか出せた。

さすが、プロ!

ここからがウチの作業。

築いて20年にもなる耐火レンガの窯の内部はかなり傷んでる。

バーナーの熱と塩との劣化。

陶芸家ということで窯部分のやりかえ工事を頼まれたけど、この塩による劣化は陶芸にはない問題ですさまじい。

既存の耐火レンガは全部取り外して、やりかえる。

コンクリートの躯体部分も塩が入った所は腐食してボロボロ。

そのコンクリートも解体。

陶芸家として登り窯、穴窯を計4基築いた親父にも応援を依頼して、3人での作業。

工事で発生した耐火煉瓦の細かいガラは廃材天国の駐車スペースに敷くのに丁度いい。

どうしても、花崗土だけの駐車場って段々とぬかるんでくる。

これは廃材建築ではなく、全て新品のレンガにやりかえる正式な工事。

陶芸の窯とは多少違えど、火の流れを含め、窯に関しては専門家。

本業の陶芸の窯からピザの窯、こんな本格的な塩作りの窯の築炉までやるようになるとはねー。

あらゆる仕事に対応できるのは、自分の仕事に対する創意工夫や経験の蓄積だ。

今回の上の釜部分にあたってくれてる鉄工所の職人たちも優秀なチーム。

釜の撤去の様子の補佐をするだけで、猛烈に勉強になる。

「分らない。」、「やったことない。」というゼロから、「あんな風にやるんかー。」と知る所がポイント。

で、見よう見まねでやってりゃ出来るようになる。

その熱意があるか?

何ごとに関しても出来るようになった人間は、「別に大したことちゃうし。」と鼻で笑う。

他人からすれば血の滲む苦労も本人からすると、楽しくてしょうがない。

何かの目的のために、今はこの勉強を頑張って、、、。

将来何か始めるための資金作りに今は稼いどいて、、、。

ブッブーーー。

こういう屁理屈論理はダメダメ。

今、自分がやってる日常の手段そのものが楽しくない以上、崇高な目的を掲げる事はナンセンスだ。

「〇〇のため、、、。」というまことしやかな屁理屈を捏ねるな。

ダイレクトに生きろ!

正月明けに訪れた県内の伝統的な塩作りの釜の窯部分のやりかえ工事の手伝いとして。

まずは上のステンレスの釜部分の取り外し。

鉄工所のベテラン職人たちによる工夫で釜を吊り上げる。

入口が狭いので難航するも、何とか出せた。

さすが、プロ!

ここからがウチの作業。

築いて20年にもなる耐火レンガの窯の内部はかなり傷んでる。

バーナーの熱と塩との劣化。

陶芸家ということで窯部分のやりかえ工事を頼まれたけど、この塩による劣化は陶芸にはない問題ですさまじい。

既存の耐火レンガは全部取り外して、やりかえる。

コンクリートの躯体部分も塩が入った所は腐食してボロボロ。

そのコンクリートも解体。

陶芸家として登り窯、穴窯を計4基築いた親父にも応援を依頼して、3人での作業。

工事で発生した耐火煉瓦の細かいガラは廃材天国の駐車スペースに敷くのに丁度いい。

どうしても、花崗土だけの駐車場って段々とぬかるんでくる。

これは廃材建築ではなく、全て新品のレンガにやりかえる正式な工事。

陶芸の窯とは多少違えど、火の流れを含め、窯に関しては専門家。

本業の陶芸の窯からピザの窯、こんな本格的な塩作りの窯の築炉までやるようになるとはねー。

あらゆる仕事に対応できるのは、自分の仕事に対する創意工夫や経験の蓄積だ。

今回の上の釜部分にあたってくれてる鉄工所の職人たちも優秀なチーム。

釜の撤去の様子の補佐をするだけで、猛烈に勉強になる。

「分らない。」、「やったことない。」というゼロから、「あんな風にやるんかー。」と知る所がポイント。

で、見よう見まねでやってりゃ出来るようになる。

その熱意があるか?

何ごとに関しても出来るようになった人間は、「別に大したことちゃうし。」と鼻で笑う。

他人からすれば血の滲む苦労も本人からすると、楽しくてしょうがない。

何かの目的のために、今はこの勉強を頑張って、、、。

将来何か始めるための資金作りに今は稼いどいて、、、。

ブッブーーー。

こういう屁理屈論理はダメダメ。

今、自分がやってる日常の手段そのものが楽しくない以上、崇高な目的を掲げる事はナンセンスだ。

「〇〇のため、、、。」というまことしやかな屁理屈を捏ねるな。

ダイレクトに生きろ!

タグ :窯

2013年01月30日

法螺吹き新年会

真言宗のお寺での不動護摩。

護摩焚きのスペース。

各自持参のホラ貝を奉納。

各自が祈願を書いたお札を焚く。

延々と般若心経を唱えながら。

太鼓の音と相まってトランスしていく。

般若心経は深い。

実はソラでは唱えられないけど、、、。

イエーイ青木さんの「仏教ロック」も凄かった。

彼はこの春から高野山で本格的な修行に入るそう。

仏教も深いし、神道も深い。

どっちもアリの多神教の日本人てほんとに凄い。

ここからは持ち寄りでの宴会。

ウチからは猪肉とダイコンの煮物、菊イモのマリネ。

瀬戸内海の大アナゴ「ベエスケ」。

これは漁師のveetenさんが捌く。

大ぶりに切った刺身。

脂の乗った濃厚な味&プリプリの食感でめちゃくちゃ旨い。

ケイジさんのカラスミ。

これは応えられない日本酒のお供。

このカラスミは塩分が低くて上品な味。

パクパク食べれてもったいないぐらい。

他にも殻付きの牡蠣を焼いたのも最高のアテ。

焼きたてにレモンをかけたのを食べた瞬間に純米酒を飲まないと価値がない。

宴会中にもホラ合わせ。

話題もホラのようなマニアネタに終始する。

いやー、楽しくてよく飲んだねー。

護摩焚きのスペース。

各自持参のホラ貝を奉納。

各自が祈願を書いたお札を焚く。

延々と般若心経を唱えながら。

太鼓の音と相まってトランスしていく。

般若心経は深い。

実はソラでは唱えられないけど、、、。

イエーイ青木さんの「仏教ロック」も凄かった。

彼はこの春から高野山で本格的な修行に入るそう。

仏教も深いし、神道も深い。

どっちもアリの多神教の日本人てほんとに凄い。

ここからは持ち寄りでの宴会。

ウチからは猪肉とダイコンの煮物、菊イモのマリネ。

瀬戸内海の大アナゴ「ベエスケ」。

これは漁師のveetenさんが捌く。

大ぶりに切った刺身。

脂の乗った濃厚な味&プリプリの食感でめちゃくちゃ旨い。

ケイジさんのカラスミ。

これは応えられない日本酒のお供。

このカラスミは塩分が低くて上品な味。

パクパク食べれてもったいないぐらい。

他にも殻付きの牡蠣を焼いたのも最高のアテ。

焼きたてにレモンをかけたのを食べた瞬間に純米酒を飲まないと価値がない。

宴会中にもホラ合わせ。

話題もホラのようなマニアネタに終始する。

いやー、楽しくてよく飲んだねー。

タグ :ホラ

2013年01月28日

親父の誕生日

昨日は親父の誕生日。

実家にみんな集まった。

親父は70歳になった。

歳の割に、焼きものもしてたり、毎朝20㌔もロードバイクに乗ったりと元気そのもの。

最近は輪行バックに入れて大阪まで行って、甥と和歌山まで走ったりと拍車がかかってる。

野遊が珍しく風邪で寝てて、居ない。

真面目に学校に通ってる疲れが出たのか?

親父のリクエストはすき焼き。

「美味しんぼ」5巻に載ってる「魯山人風すき焼き」に挑戦。

海原雄山が砂糖入りのすき焼きを出されて、「ぬうう、この鈍重な味はどうだ!」と怒るシーンが面白い。

出汁のあるのとないのと2種類。

出汁を入れない文字通り焼きタイプには、卵じゃなく、大根オロシを大量に用意しておくといい。

これは焼きタイプを味醂と醤油で濃い味にした方に向く。

八方出汁に野菜も入れる「シャブスキー」も作った。

酒に梅干しを入れて煮詰めて作るタレがサッパリして美味しい。

詳しく書くのがめんどくさいんで、ネット上に色々出てるのを見てね。

あっこスイーツはロールケーキに芋クリームモンブラン風。

ゆかりちゃんのクリームとの合作になった。

切り分けた後にも、クリームをたっぷりかける。

砂糖、乳製品、卵ナシ、テンサイ糖やメープルシロップもナシの甘酒ケーキ。

実家にみんな集まった。

親父は70歳になった。

歳の割に、焼きものもしてたり、毎朝20㌔もロードバイクに乗ったりと元気そのもの。

最近は輪行バックに入れて大阪まで行って、甥と和歌山まで走ったりと拍車がかかってる。

野遊が珍しく風邪で寝てて、居ない。

真面目に学校に通ってる疲れが出たのか?

親父のリクエストはすき焼き。

「美味しんぼ」5巻に載ってる「魯山人風すき焼き」に挑戦。

海原雄山が砂糖入りのすき焼きを出されて、「ぬうう、この鈍重な味はどうだ!」と怒るシーンが面白い。

出汁のあるのとないのと2種類。

出汁を入れない文字通り焼きタイプには、卵じゃなく、大根オロシを大量に用意しておくといい。

これは焼きタイプを味醂と醤油で濃い味にした方に向く。

八方出汁に野菜も入れる「シャブスキー」も作った。

酒に梅干しを入れて煮詰めて作るタレがサッパリして美味しい。

詳しく書くのがめんどくさいんで、ネット上に色々出てるのを見てね。

あっこスイーツはロールケーキに芋クリームモンブラン風。

ゆかりちゃんのクリームとの合作になった。

切り分けた後にも、クリームをたっぷりかける。

砂糖、乳製品、卵ナシ、テンサイ糖やメープルシロップもナシの甘酒ケーキ。

タグ :すき焼き

2013年01月26日

天ぷらカーのケンジくんとなっちゃん来廃

四万十川上流に住む、ケンジくんとなっちゃんが来廃。

実家が関西なので、通り道に来廃することが多い。

普段は高知で自給自足の生活をしてる。

彼らも天ぷらカーオーナー。

ウチと同じく、マツダのボンゴを和歌山の「満月屋」岩本さんに改造してもらってる。

ウチに来ると給油。

作業を手伝ってもらう代わりに給油するという物々交換のスタイル。

前回は脱穀作業の時で、バッチリ手伝ってくれた。

今回はコレ。

近所のうどん屋がやりかえた釜。

花壇として使われてて、土がギッシリ詰まってて、そのままもって帰って欲しいと言われてた。

当然一人では持てないんで、誰か来たら一緒に運んでもらおうと思ってた。

直径60㎝もあって、味噌作りの時に大豆を茹でるのにもってこい。

ただ、排水の穴が開いてるので塞がないといけない。

ケンジくんの住む四万十川流域には天ぷらカーが多い。

カヌートレッキングツアーガイド「四万十塾」のとーるさんも岩本さんにハイエース2台を天ぷらカーに改造してもらってる。

これから更にケンジくんの近所にも導入者が増えるとか。

今回、神戸の実家に帰省したタイミングでケンジくんは和歌山の岩本さんの所まで行ってきたそう。

それは恐怖の噴射ポンプからの燃料漏れによって。

古くなったディーゼル車にとって、噴射ポンプの故障は車の寿命に繋がる。

今回の燃料漏れは何とか直ったそう。

さすが、岩本さん。

コレがその時に使ったという極小のラチェットレンチ。

「アストロプロダクツ」という工具メーカーで、僕も有事の際には必要になるので、要チェック。

モチを小さくカットして乾燥させてたのが、完成した。

油で揚げるとムツゴイ(くどい)ので、薪ストーブの上に直接転がしてオカキにしてみた。

焼き立てを醤油につけて食べると最高!

実家が関西なので、通り道に来廃することが多い。

普段は高知で自給自足の生活をしてる。

彼らも天ぷらカーオーナー。

ウチと同じく、マツダのボンゴを和歌山の「満月屋」岩本さんに改造してもらってる。

ウチに来ると給油。

作業を手伝ってもらう代わりに給油するという物々交換のスタイル。

前回は脱穀作業の時で、バッチリ手伝ってくれた。

今回はコレ。

近所のうどん屋がやりかえた釜。

花壇として使われてて、土がギッシリ詰まってて、そのままもって帰って欲しいと言われてた。

当然一人では持てないんで、誰か来たら一緒に運んでもらおうと思ってた。

直径60㎝もあって、味噌作りの時に大豆を茹でるのにもってこい。

ただ、排水の穴が開いてるので塞がないといけない。

ケンジくんの住む四万十川流域には天ぷらカーが多い。

カヌートレッキングツアーガイド「四万十塾」のとーるさんも岩本さんにハイエース2台を天ぷらカーに改造してもらってる。

これから更にケンジくんの近所にも導入者が増えるとか。

今回、神戸の実家に帰省したタイミングでケンジくんは和歌山の岩本さんの所まで行ってきたそう。

それは恐怖の噴射ポンプからの燃料漏れによって。

古くなったディーゼル車にとって、噴射ポンプの故障は車の寿命に繋がる。

今回の燃料漏れは何とか直ったそう。

さすが、岩本さん。

コレがその時に使ったという極小のラチェットレンチ。

「アストロプロダクツ」という工具メーカーで、僕も有事の際には必要になるので、要チェック。

モチを小さくカットして乾燥させてたのが、完成した。

油で揚げるとムツゴイ(くどい)ので、薪ストーブの上に直接転がしてオカキにしてみた。

焼き立てを醤油につけて食べると最高!

タグ :天ぷらカー

2013年01月25日

陶芸の作業に入りこんできた

ここの所、毎日二階の陶芸工房に籠ってる。

一日ロクロを引くと、翌日は仕上げ作業。

その繰り返し。

ロクロ作業や仕上げ作業に張り付いてると、ずーっと同じ姿勢なので疲れてくる。

休憩がてら薪を運んだり、たくあん漬けの作業をすると丁度いい。

大型の湯のみ。

焼酎の湯割り用。

口の広いタイプ。

やはり、制作は楽しい。

最近、物理的にも精神的にも陶芸から離れつつあったけど、久々に入ってきた。

もちろん解体や廃材建築も楽しいけど、また違う楽しみ。

何が本業で、何が趣味か?

そんなラインを引く必要はない。

どれも僕の中では超繋がりのある作業という統一感がある。

人間誰でも色んな面を持つ。

コレも好きやし、アレもやりたい。

しかし、何でもはできない。

ある程度は絞り込まないといけない。

というか、そうならざるを得ない。

無理は続かない。

大きな借金して事業を立ち上げてみたり、自分に向いてない事に頑張ってみたり。

時代や情勢にそぐわない事も続かない。

環境問題、政治、金融、放射能、、、大局を意識せよ。

目先の変化に振り回されるな。

幹を見据えるのだ。

自分の中に矛盾があってはならなし、「コレが売れないと生活できない。」などという変な切迫感はオシャレじゃない。

何が売れるか?とリサーチして、プレゼンして、注文とって作るんじゃあないぞ。

自分のやりたい仕事に全力を尽くす。

いかにその瞬間に集中できるか?

だからこそ、余計な事に心労しないように廃材生活を築いてきた。

結果的には不安から解放された、余裕と自由の境地。

大事な事をせよ。

要らんことを辞めよ!

あっこちゃんとにこちゃんがノビルを採って来た。

球根は味噌漬けに。

薪ストーブの上ではユズジャムが煮詰められてた。

ユズの皮と大根の醤油漬け。

サッパリして箸休めに最高。

ノビルの上はペラペラの大豆ミートと炒め物。

アクの具合がギリギリのジャガイモとホウレン草のグラタン。

干し椎茸の出汁が決め手の煮物。

一日ロクロを引くと、翌日は仕上げ作業。

その繰り返し。

ロクロ作業や仕上げ作業に張り付いてると、ずーっと同じ姿勢なので疲れてくる。

休憩がてら薪を運んだり、たくあん漬けの作業をすると丁度いい。

大型の湯のみ。

焼酎の湯割り用。

口の広いタイプ。

やはり、制作は楽しい。

最近、物理的にも精神的にも陶芸から離れつつあったけど、久々に入ってきた。

もちろん解体や廃材建築も楽しいけど、また違う楽しみ。

何が本業で、何が趣味か?

そんなラインを引く必要はない。

どれも僕の中では超繋がりのある作業という統一感がある。

人間誰でも色んな面を持つ。

コレも好きやし、アレもやりたい。

しかし、何でもはできない。

ある程度は絞り込まないといけない。

というか、そうならざるを得ない。

無理は続かない。

大きな借金して事業を立ち上げてみたり、自分に向いてない事に頑張ってみたり。

時代や情勢にそぐわない事も続かない。

環境問題、政治、金融、放射能、、、大局を意識せよ。

目先の変化に振り回されるな。

幹を見据えるのだ。

自分の中に矛盾があってはならなし、「コレが売れないと生活できない。」などという変な切迫感はオシャレじゃない。

何が売れるか?とリサーチして、プレゼンして、注文とって作るんじゃあないぞ。

自分のやりたい仕事に全力を尽くす。

いかにその瞬間に集中できるか?

だからこそ、余計な事に心労しないように廃材生活を築いてきた。

結果的には不安から解放された、余裕と自由の境地。

大事な事をせよ。

要らんことを辞めよ!

あっこちゃんとにこちゃんがノビルを採って来た。

球根は味噌漬けに。

薪ストーブの上ではユズジャムが煮詰められてた。

ユズの皮と大根の醤油漬け。

サッパリして箸休めに最高。

ノビルの上はペラペラの大豆ミートと炒め物。

アクの具合がギリギリのジャガイモとホウレン草のグラタン。

干し椎茸の出汁が決め手の煮物。

タグ :ロクロ

2013年01月24日

たくあん漬け、おかゆパン

大根が干し上がった。

と言っても、実はまだ甘い。

早く漬けたいので半分ぐらいだけ漬ける。

大根の一割のヌカ、5%の自然海塩、昆布、干したみかんの皮と柿の皮、鷹の爪。

温かくなるまで持つようにするなら8%とか塩を強くする。

大根以外の漬け材料はよく混ぜる。

大根と材料を交互に敷き詰めていく。

これで完成。

大根の二倍の重さの重石を置いて待つだけ。

本来たくあん漬けは年末に漬ける。

一ヶ月遅れての作業になったけど、2月中には食べられるようになる。

半分だけフライングで漬ける時には大きいのを優先する。

小さい方がよく干せてるのに、わざわざ大きい方。

早く食べるには大きい大根が浅干しでも問題ない。

でも、遅く漬けるということは季節が春に入るので、よく干せてないといけない。

食べられるようになるまでに1ヶ月かかるからねー。

こういうコントロールは周到にしないといけない。

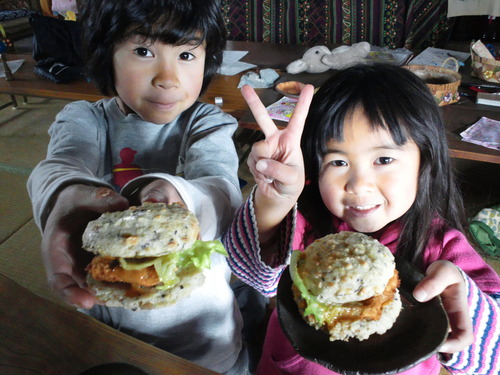

続いて、これは「おかゆパン」作り。

玄米ご飯が圧力鍋の底にこびりついたりした時にお粥を作る。

そのお粥に必要最小限の小麦粉を入れる。

アイスディッシャーでオーブンの天板に並べて焼くだけ。

発酵とかさせないし、ベーキングパウダーを入れたりもしない。

ほとんどがお粥なのでもっちりしてて、パンというには苦しい所があるけど子ども達は大好き。

野遊の弁当用に、おとといの猪鍋の残りの肉でカツを作った。

そのカツを挟んで、おかゆパンバーガー。

しかし、野遊は1月の最初からずーっと学校に行ってる。

行き出すと友達も居て楽しいみたい。

まあ、行ってない時でも土日は友達と遊んでるし。

しかも宿題とか絶対にやってからじゃないと嫌だそう。

3年~4年の一年間ぐらい通った後、丸一年ぐらいは行ってなかったけど、よーついて行けると思う。

その間だって、特に家で親が勉強を教えてた訳ではないし。

もちろん、今分からない所は宿題の度に「教えてー!」と頼まれる。

頼まれれば教えるけど、教えるのって難しい。

教えながら、「そっかー!こうやるんや!!」とこっちも発見があってワクワクする。

彼からすると、勉強もゲームのようなものなのかもしれない。

昨日も、僕と土歩が薪ストーブの薪を運んでると、急いで宿題を終わらせて一緒にやる。

もちろん楽しいからやってるし、それが当たり前の事として組み込まれてる。

仕事と遊びの区別がない。

勉強と遊びの区別もない。

生活=仕事=遊び=勉強

ここで言う勉強とは生きていくために必要な知恵の事であって、文部科学省の教科書なんかどうだっていい。

でも、ゲーム感覚で学校の宿題をこなしても悪い訳でもない。

とにかく、自分を自由に解放して育ちさえすれば、「将来困る」という怪奇現象は起こりようがないのだ。

親が自分の納得する生き方にシフトする。

子どもを信じる。

この二つだけだぞ!

と言っても、実はまだ甘い。

早く漬けたいので半分ぐらいだけ漬ける。

大根の一割のヌカ、5%の自然海塩、昆布、干したみかんの皮と柿の皮、鷹の爪。

温かくなるまで持つようにするなら8%とか塩を強くする。

大根以外の漬け材料はよく混ぜる。

大根と材料を交互に敷き詰めていく。

これで完成。

大根の二倍の重さの重石を置いて待つだけ。

本来たくあん漬けは年末に漬ける。

一ヶ月遅れての作業になったけど、2月中には食べられるようになる。

半分だけフライングで漬ける時には大きいのを優先する。

小さい方がよく干せてるのに、わざわざ大きい方。

早く食べるには大きい大根が浅干しでも問題ない。

でも、遅く漬けるということは季節が春に入るので、よく干せてないといけない。

食べられるようになるまでに1ヶ月かかるからねー。

こういうコントロールは周到にしないといけない。

続いて、これは「おかゆパン」作り。

玄米ご飯が圧力鍋の底にこびりついたりした時にお粥を作る。

そのお粥に必要最小限の小麦粉を入れる。

アイスディッシャーでオーブンの天板に並べて焼くだけ。

発酵とかさせないし、ベーキングパウダーを入れたりもしない。

ほとんどがお粥なのでもっちりしてて、パンというには苦しい所があるけど子ども達は大好き。

野遊の弁当用に、おとといの猪鍋の残りの肉でカツを作った。

そのカツを挟んで、おかゆパンバーガー。

しかし、野遊は1月の最初からずーっと学校に行ってる。

行き出すと友達も居て楽しいみたい。

まあ、行ってない時でも土日は友達と遊んでるし。

しかも宿題とか絶対にやってからじゃないと嫌だそう。

3年~4年の一年間ぐらい通った後、丸一年ぐらいは行ってなかったけど、よーついて行けると思う。

その間だって、特に家で親が勉強を教えてた訳ではないし。

もちろん、今分からない所は宿題の度に「教えてー!」と頼まれる。

頼まれれば教えるけど、教えるのって難しい。

教えながら、「そっかー!こうやるんや!!」とこっちも発見があってワクワクする。

彼からすると、勉強もゲームのようなものなのかもしれない。

昨日も、僕と土歩が薪ストーブの薪を運んでると、急いで宿題を終わらせて一緒にやる。

もちろん楽しいからやってるし、それが当たり前の事として組み込まれてる。

仕事と遊びの区別がない。

勉強と遊びの区別もない。

生活=仕事=遊び=勉強

ここで言う勉強とは生きていくために必要な知恵の事であって、文部科学省の教科書なんかどうだっていい。

でも、ゲーム感覚で学校の宿題をこなしても悪い訳でもない。

とにかく、自分を自由に解放して育ちさえすれば、「将来困る」という怪奇現象は起こりようがないのだ。

親が自分の納得する生き方にシフトする。

子どもを信じる。

この二つだけだぞ!

タグ :たくあん漬け

2013年01月23日

「あ~す農場」が居候募集中!

「あ~す農場だより」が届いた。

兵庫の山奥、和田山から。

いまごろは雪の中なんやろなー、と想いを馳せる。

「都市を滅ぼせ」、「自然養鶏」で有名な中島正さんの言葉がよく引用されてる。

特にこの最後のページの引用が最高。

「今まで農的暮らしとは無縁だった人が、急に自給自立農に転換してうまくいくのか?」

「心配はない。見学や研修などの下準備はやらない方がいい。」

「今、苦しんでる営農形態などの下手な先入観をつくらない方がいい。」

「全くの初心な素人であった方がうまくいく。」

何しろ素人は凄い!

失敗を恐れないし、好奇心とやりたい一心のパワーでなんとでもしてしまえる。

もちろん、色んな場所や人に会い、自分にフィットする方向性を決めるという意味では研修や弟子入りは有効。

最近、あ~す農場を切り盛りしてた3人娘たちも陶芸の修行、絵の勉強と離れて暮らしてるそう。

それもあってか、たよりに「スタッフ、研修、居候仲間をつのっております!」と書かれてる。

ウチも厳しいけど、大森さんも厳しいでー。

それが当たり前だ。

本気で学ぼうとする若者に手加減して、言いたい事も言わないようにする方がよっぽど失礼だと思うからだ。

あ~す農場は凄い山奥。

ほんとの限界集落。

その過疎の村に、大森さんの息子さんたちケンタくんとゲンくんがそれぞれ所帯をもって独立してる。

以前来廃した、東北から移住の「まるかく農園」の菊池さん家族もあ~す農場のすぐ近所。

オルタナティブな村が出来つつある。

そこで、鶏、豚、ヤギを飼い、不耕起の田んぼ畑に精を出す大森さん。

バイオガスのプラントも作って、小型水力発電も実践。

「くまたろ農園」のケンタくんは猟師や炭焼きもこなす。

「あさって農園工房」のゲンくんは養蜂、石窯パン、木工。

完全に自給自足かつ、クオリティーの高い生活。

志の高い本気で学びたい者は是非とも門を叩け!

間違っても作業中にIフォンなどいじらずに死ぬ気で働けよ。

久々の鍋料理は猪鍋。

すき焼きも美味しいけど、昨日はアッサリとした水炊きにした。

自家製のポン酢で食べる。

大人は柚子コショウに豆腐ヨウやゴマ油などを添加しながら、純米酒と。

兵庫の山奥、和田山から。

いまごろは雪の中なんやろなー、と想いを馳せる。

「都市を滅ぼせ」、「自然養鶏」で有名な中島正さんの言葉がよく引用されてる。

特にこの最後のページの引用が最高。

「今まで農的暮らしとは無縁だった人が、急に自給自立農に転換してうまくいくのか?」

「心配はない。見学や研修などの下準備はやらない方がいい。」

「今、苦しんでる営農形態などの下手な先入観をつくらない方がいい。」

「全くの初心な素人であった方がうまくいく。」

何しろ素人は凄い!

失敗を恐れないし、好奇心とやりたい一心のパワーでなんとでもしてしまえる。

もちろん、色んな場所や人に会い、自分にフィットする方向性を決めるという意味では研修や弟子入りは有効。

最近、あ~す農場を切り盛りしてた3人娘たちも陶芸の修行、絵の勉強と離れて暮らしてるそう。

それもあってか、たよりに「スタッフ、研修、居候仲間をつのっております!」と書かれてる。

ウチも厳しいけど、大森さんも厳しいでー。

それが当たり前だ。

本気で学ぼうとする若者に手加減して、言いたい事も言わないようにする方がよっぽど失礼だと思うからだ。

あ~す農場は凄い山奥。

ほんとの限界集落。

その過疎の村に、大森さんの息子さんたちケンタくんとゲンくんがそれぞれ所帯をもって独立してる。

以前来廃した、東北から移住の「まるかく農園」の菊池さん家族もあ~す農場のすぐ近所。

オルタナティブな村が出来つつある。

そこで、鶏、豚、ヤギを飼い、不耕起の田んぼ畑に精を出す大森さん。

バイオガスのプラントも作って、小型水力発電も実践。

「くまたろ農園」のケンタくんは猟師や炭焼きもこなす。

「あさって農園工房」のゲンくんは養蜂、石窯パン、木工。

完全に自給自足かつ、クオリティーの高い生活。

志の高い本気で学びたい者は是非とも門を叩け!

間違っても作業中にIフォンなどいじらずに死ぬ気で働けよ。

久々の鍋料理は猪鍋。

すき焼きも美味しいけど、昨日はアッサリとした水炊きにした。

自家製のポン酢で食べる。

大人は柚子コショウに豆腐ヨウやゴマ油などを添加しながら、純米酒と。

タグ :居候

2013年01月22日

耐火煉瓦

備前に行って来た。

と言っても備前焼の地と言う意味合いじゃなくて、耐火レンガの産地としての備前へ買いつけに。

一軒目の廃材ハウスと一緒に築いた全長7mの穴窯、アチコチに作りにいくピザ窯などのウチの窯はオール粘土製。

五右衛門風呂の焚く所、キッチンのステンレスカマドも全て粘土で出来てる。

耐火煉瓦は使わない。

今回は特別に頼まれた窯関係の仕事で、大量に耐火煉瓦が要る。

窯作りは親父も3基も築いて慣れてるんで、親父と一緒にやることにして引き受けた。

備前焼の窯に使う耐火レンガなんかはごく一部。

ほとんどが鉄鋼関係、ガラス、ガイシなどの工業用の窯のために生産されてる。

そのレンガ工場が備前にはたくさんある。

当然鉄工などの製造業が振るわないと、レンガ工場にも比例する。

備前焼が不景気なのは当たり前だけど、耐火煉瓦工場も不景気だそうな。

逆に使い古しの味のあるレンガの需要が伸びてるとか。

こういうのもホームセンターなんかで買うと超高いけど、直接工場に来れば3分の1ぐらいで買える。

ココで中古レンガ仕入れて丸亀で売れば十分商売になるぞ!

折角備前まで行ったんで、先輩陶芸家の窯を訪ねた。

僕が弟子の頃に、他の先生の所から独立されて窯を焚き始めてた。

僕は朝から夕方まで先生の所の作業に従事して、夕方から帰って寝て、夜中に起きて窯焚きの手伝いに行ったもの。

あくる日の朝は先生の所に行き、また夕方寝て、、、というのをやってた。

窯焚きを覚えるのに必死やったからねー。

やらせてくれるだけで嬉しかったし。

給料なんか発生しなくても進んでやった。

丁度窯詰め中だったので、少しだけど手伝わせてもらった。

反対の立場なら、さぞかし迷惑やから。

作業中に訪ねて来てお茶飲んで喋るだけって、超不毛。

特に窯詰め作業なら喋りながら出来るし。

丁度僕も作陶に入ってるんで、めっちゃいい刺激になった。

ここも窯も自作なら、屋根の鉄骨もヨソからもらってきて自分で建てられてる。

このキャスター付きの廃材火鉢がクール。

これは五右衛門風呂の底部分。

熾き火をサイドに設けた五徳に入れて、鉄瓶でお茶を沸かす。

味のある大型の湯のみ。

土の話、窯の話、ご無沙汰だったので積もる話も色々できて楽しかった。

廃材の家に帰りついて、耐火レンガを降ろすのに子ども達が活躍してくれた。

リースのユニックにはリモコンがなく、ユニック操作と玉掛け(荷にかけたロープをフックにかける工程)とを同時に行えない。

僕がユニック操作をしながら、野遊や土歩に指示してやれるのでスムーズにいく。

本物の働く車で遊べるんやから、子ども達にすればワクワクの作業。

このサイコロ一個が1tで、300個ある。

こういう時にはトラックをリースしないといけない。

リース会社の担当の人とも付き合いが長くなると、色々融通してくれる。

ポイントはいつもニコニコ現金払い!

と言っても備前焼の地と言う意味合いじゃなくて、耐火レンガの産地としての備前へ買いつけに。

一軒目の廃材ハウスと一緒に築いた全長7mの穴窯、アチコチに作りにいくピザ窯などのウチの窯はオール粘土製。

五右衛門風呂の焚く所、キッチンのステンレスカマドも全て粘土で出来てる。

耐火煉瓦は使わない。

今回は特別に頼まれた窯関係の仕事で、大量に耐火煉瓦が要る。

窯作りは親父も3基も築いて慣れてるんで、親父と一緒にやることにして引き受けた。

備前焼の窯に使う耐火レンガなんかはごく一部。

ほとんどが鉄鋼関係、ガラス、ガイシなどの工業用の窯のために生産されてる。

そのレンガ工場が備前にはたくさんある。

当然鉄工などの製造業が振るわないと、レンガ工場にも比例する。

備前焼が不景気なのは当たり前だけど、耐火煉瓦工場も不景気だそうな。

逆に使い古しの味のあるレンガの需要が伸びてるとか。

こういうのもホームセンターなんかで買うと超高いけど、直接工場に来れば3分の1ぐらいで買える。

ココで中古レンガ仕入れて丸亀で売れば十分商売になるぞ!

折角備前まで行ったんで、先輩陶芸家の窯を訪ねた。

僕が弟子の頃に、他の先生の所から独立されて窯を焚き始めてた。

僕は朝から夕方まで先生の所の作業に従事して、夕方から帰って寝て、夜中に起きて窯焚きの手伝いに行ったもの。

あくる日の朝は先生の所に行き、また夕方寝て、、、というのをやってた。

窯焚きを覚えるのに必死やったからねー。

やらせてくれるだけで嬉しかったし。

給料なんか発生しなくても進んでやった。

丁度窯詰め中だったので、少しだけど手伝わせてもらった。

反対の立場なら、さぞかし迷惑やから。

作業中に訪ねて来てお茶飲んで喋るだけって、超不毛。

特に窯詰め作業なら喋りながら出来るし。

丁度僕も作陶に入ってるんで、めっちゃいい刺激になった。

ここも窯も自作なら、屋根の鉄骨もヨソからもらってきて自分で建てられてる。

このキャスター付きの廃材火鉢がクール。

これは五右衛門風呂の底部分。

熾き火をサイドに設けた五徳に入れて、鉄瓶でお茶を沸かす。

味のある大型の湯のみ。

土の話、窯の話、ご無沙汰だったので積もる話も色々できて楽しかった。

廃材の家に帰りついて、耐火レンガを降ろすのに子ども達が活躍してくれた。

リースのユニックにはリモコンがなく、ユニック操作と玉掛け(荷にかけたロープをフックにかける工程)とを同時に行えない。

僕がユニック操作をしながら、野遊や土歩に指示してやれるのでスムーズにいく。

本物の働く車で遊べるんやから、子ども達にすればワクワクの作業。

このサイコロ一個が1tで、300個ある。

こういう時にはトラックをリースしないといけない。

リース会社の担当の人とも付き合いが長くなると、色々融通してくれる。

ポイントはいつもニコニコ現金払い!

タグ :備前

2013年01月21日

「甘酒造り&甘酒の応用」教室

あっこ料理教室「甘酒造り&甘酒の応用編」終了。

子ども連れで来れる教室なので、えらい大勢になった。

僕は最後のこの試食タイムだけの参加。

なので、「〇〇だったそうな。」というリポート。

今回は「甘酒作り」というのもあって、ナゼ甘酒なのか?を深めるための講義をしっかりとしてたよう。

彼女は松見歯科の「無可有庵」の弟子なので、ココが一番大事にしてる。

ただ、自分の言葉で説得力を持って授業できたかは不明。

いわゆる清涼飲料水が酸性なのは当たり前やけど、野菜ジュースでさえ超酸性。

濃縮還元じゃなく、ストレートの果汁よりも果物をホールで摂る方がベターなのも当たり前のこと。

松見歯科に世界的な歯科医の先生が出してる本で、世界中の少数民族の3世代の写真が載ってる本がある。

おじいちゃんはバッチリ32本の健康的な歯の超笑顔。

お父さんもまだまだ大丈夫だけど、おじいちゃん程健康的じゃない。

孫は歯並びガタガタ。

これは随分昔の本なので、この孫の世代が僕らの世代ぐらい。

要するに、その地域の伝統食を食べてた世代はバッチリ32本の歯がキレイに並んでる。

白人文明に粉、砂糖、油を持ちこまれた世代から歯の破壊が始まるというのが一目瞭然。

ここは日本の瀬戸内海沿岸。

そこの伝統食が一番だ!

そこを踏まえた上で、現代のバリエーションの和洋中エスニックで捻りを効かせると飽きずに続けられる。

甘酒の応用レシピ。

各自、あっこちゃんの説明でレシピを記入する方式。

大根だけのおでん。

甘酒とウチの味噌を混ぜただけの甘酒味噌。

わけぎのぬた。

甘酒、スダチ酢、味噌という極めてシンプルな料理。

これは甘酒のない料理。

甘酒の応用ではないけど、自然食の基本なので入れたそうな。

キムチを漬ける時に甘酒が入ってる。

甘酒ドレッシングのサラダと芋の茶巾絞りは完成を見ず、レシピの伝授だけに留まったとか。

個人的には三河本味醂のファンだけど、この甘酒の料理も本当に美味い。

砂糖はオロカ味醂ナシで、超美味しいレシピ満載。

キンピラのように、味醂も甘酒もナシの素材を活かした料理も大事。

ゴボウをアク抜きせずに純正のゴマ油で炒めたキンピラの感動的な美味しさはどうだ。

それは新鮮なカワハギの肝と身を一緒に食べて美味いのと同じように感動的な美味しさだ。

子ども連れで来れる教室なので、えらい大勢になった。

僕は最後のこの試食タイムだけの参加。

なので、「〇〇だったそうな。」というリポート。

今回は「甘酒作り」というのもあって、ナゼ甘酒なのか?を深めるための講義をしっかりとしてたよう。

彼女は松見歯科の「無可有庵」の弟子なので、ココが一番大事にしてる。

ただ、自分の言葉で説得力を持って授業できたかは不明。

いわゆる清涼飲料水が酸性なのは当たり前やけど、野菜ジュースでさえ超酸性。

濃縮還元じゃなく、ストレートの果汁よりも果物をホールで摂る方がベターなのも当たり前のこと。

松見歯科に世界的な歯科医の先生が出してる本で、世界中の少数民族の3世代の写真が載ってる本がある。

おじいちゃんはバッチリ32本の健康的な歯の超笑顔。

お父さんもまだまだ大丈夫だけど、おじいちゃん程健康的じゃない。

孫は歯並びガタガタ。

これは随分昔の本なので、この孫の世代が僕らの世代ぐらい。

要するに、その地域の伝統食を食べてた世代はバッチリ32本の歯がキレイに並んでる。

白人文明に粉、砂糖、油を持ちこまれた世代から歯の破壊が始まるというのが一目瞭然。

ここは日本の瀬戸内海沿岸。

そこの伝統食が一番だ!

そこを踏まえた上で、現代のバリエーションの和洋中エスニックで捻りを効かせると飽きずに続けられる。

甘酒の応用レシピ。

各自、あっこちゃんの説明でレシピを記入する方式。

大根だけのおでん。

甘酒とウチの味噌を混ぜただけの甘酒味噌。

わけぎのぬた。

甘酒、スダチ酢、味噌という極めてシンプルな料理。

これは甘酒のない料理。

甘酒の応用ではないけど、自然食の基本なので入れたそうな。

キムチを漬ける時に甘酒が入ってる。

甘酒ドレッシングのサラダと芋の茶巾絞りは完成を見ず、レシピの伝授だけに留まったとか。

個人的には三河本味醂のファンだけど、この甘酒の料理も本当に美味い。

砂糖はオロカ味醂ナシで、超美味しいレシピ満載。

キンピラのように、味醂も甘酒もナシの素材を活かした料理も大事。

ゴボウをアク抜きせずに純正のゴマ油で炒めたキンピラの感動的な美味しさはどうだ。

それは新鮮なカワハギの肝と身を一緒に食べて美味いのと同じように感動的な美味しさだ。

タグ :料理教室

2013年01月20日

ロクロ作業

また陶芸ネタ。

一年ぶりぐらいのロクロ作業。

テレビの撮影とかで、恰好だけやることはたまにある。

本格的に作品の制作に入るのはほんとに久しぶり。

電動ロクロ。

丸いカップと酒器を引いた。

ロクロ作業はおとといで、仕上げ作業が昨日。

他の労働の合間に一日だけ日が開いても、出来ない。

2日間セットで時間を取らないと制作できない。

一軒目の廃材の家に作った全長7mの穴窯はもう7年ぐらい使ってない。

最近は年に一度ぐらいは実家の親父の窯を共同で焚いてる。

今年は4月ぐらいになるかな。

何しろ、6月~9月は焚く本人が暑くて焚けない。

秋から春の間。

しかも、田植え時期や稲刈りのような農繁期はズラすとなると、冬から初春の間となる。

よく、「年に何回焚くんですか?」とか 聞かれる。

廃材建築や田んぼや畑作業をしなくて、陶芸に集中したとしても、2回とかが限界。

薪の窯は電気やガスの窯を焚くのとは訳が違う。

予め薪作りをしておくのは当たり前。

窯詰めの作業に6~7日。

窯焚きに10日。

冷ますのに6~7日。

当然その前に一窯分の作品を作る時間もかかる。

更にその前には土作りの作業もある。

陶芸って電気の窯と市販の粘土と釉薬を買えば、すぐに出来る。

でも、窯から自作し、土を精製し、薪で焚くとおそろしく時間がかかるもの。

おそろしく言うたって、こうして何年もやってりゃ出来る。

薪の陶芸、薪の生活、籾を蒔いてお米を育てる。

どれも時間がかかるのが当たり前。

時間を短縮するのが灰色の男の仕事。

「灰色の男」とは時間泥棒というミヒャエル・エンデの「モモ」に出て来る敵キャラ。

今の時間を「時間貯蓄銀行」に貯蓄しておいて、将来有意義に使わないと!

と近寄る灰色の男の説得力に、みんなどんどん時間がなくなっていくというストーリー。

能率重視、時は金ナリの現代では「時間がない。」という言葉が常識的に使われる。

時間はある。

要らんこと辞めれば。

その取捨選択は自由なのだ。

一年ぶりぐらいのロクロ作業。

テレビの撮影とかで、恰好だけやることはたまにある。

本格的に作品の制作に入るのはほんとに久しぶり。

電動ロクロ。

丸いカップと酒器を引いた。

ロクロ作業はおとといで、仕上げ作業が昨日。

他の労働の合間に一日だけ日が開いても、出来ない。

2日間セットで時間を取らないと制作できない。

一軒目の廃材の家に作った全長7mの穴窯はもう7年ぐらい使ってない。

最近は年に一度ぐらいは実家の親父の窯を共同で焚いてる。

今年は4月ぐらいになるかな。

何しろ、6月~9月は焚く本人が暑くて焚けない。

秋から春の間。

しかも、田植え時期や稲刈りのような農繁期はズラすとなると、冬から初春の間となる。

よく、「年に何回焚くんですか?」とか 聞かれる。

廃材建築や田んぼや畑作業をしなくて、陶芸に集中したとしても、2回とかが限界。

薪の窯は電気やガスの窯を焚くのとは訳が違う。

予め薪作りをしておくのは当たり前。

窯詰めの作業に6~7日。

窯焚きに10日。

冷ますのに6~7日。

当然その前に一窯分の作品を作る時間もかかる。

更にその前には土作りの作業もある。

陶芸って電気の窯と市販の粘土と釉薬を買えば、すぐに出来る。

でも、窯から自作し、土を精製し、薪で焚くとおそろしく時間がかかるもの。

おそろしく言うたって、こうして何年もやってりゃ出来る。

薪の陶芸、薪の生活、籾を蒔いてお米を育てる。

どれも時間がかかるのが当たり前。

時間を短縮するのが灰色の男の仕事。

「灰色の男」とは時間泥棒というミヒャエル・エンデの「モモ」に出て来る敵キャラ。

今の時間を「時間貯蓄銀行」に貯蓄しておいて、将来有意義に使わないと!

と近寄る灰色の男の説得力に、みんなどんどん時間がなくなっていくというストーリー。

能率重視、時は金ナリの現代では「時間がない。」という言葉が常識的に使われる。

時間はある。

要らんこと辞めれば。

その取捨選択は自由なのだ。

タグ :ロクロ

2013年01月18日

一応陶芸家

辞めない程度に細々と続けてる焼き締めの陶芸。

既に元陶芸家という感も否めないが、僕の肩書きは「自給自足陶芸家」ということにしてる。

自給自足生活者では、「現金収入ないと暮らしていけんやん。」と言う部分で現代人には引っかかる。

純粋に「どやって生活していってるのか?」という疑問から、「そんなのあり得ない!」という否定的なものも含めて、大かたのツッコミどころは金の話。

廃材天国においては毎月の決まった収入はない。

ところが、毎月のローンのような決まったペイもない。

借金ナシ、家賃ナシ、井戸を掘ったんで水道ナシ、電気は売電してる程、灯油やガスの代わりに薪で生活してる。

車は軽トラと天ぷらカーがあるけど、5分以上走る時は天ぷらカーなので、ガソリンスタンドには数ヶ月に一度しか行かない。

国保は払ってるけど、最低レベル。

廃材の家には年間3万円という固定資産税がかかる。

それは「看板を建てさせて欲しい。」と言ってきた近所のグループホームに年間4万円払ってもらって、相殺する形になった。

光ファイバーと携帯電話とで月に1万は払ってるかな。

子ども用品系もオールもらいもの。

お米は一年分ストックしてるし、菜園では常に何か野菜が採れてる。

味噌、梅干し、たくあんのような長期保存の利く保存食も常に作ってはストックしてる。

買いものも純正調味料以外には新鮮な魚や、自分で作っていないショウガやゴボウのような野菜を少し。

ドラッグストアには歯ブラシぐらいしか用はない。

洗剤関係や消臭剤のスプレーのようなものも全く使わない。

あっこちゃんのコスメ系も全部手作りやし。

要するに圧倒的に出ていくものが少ない生活を実現した。

なので、完全不定収入でもビクともしない。

ほんっとにたまに売れる陶芸の作品。

たまにある移動式ピザ窯の出店や玄米モノやあっこスイーツ。

昨日の日記のようなピザ窯作りの仕事。

廃材の倉庫作りや解体のような仕事。

どの仕事も、毎月どころか毎週さえ決まってある仕事ではない。

数年前までは収入0円の月が年に2回とかあるのが普通やった。

さすがに、最近は色んな所から色んな仕事を頼まれるようになってきたんでそれはない。

収入が少ないのに、余裕で生活を成り立たせてるので金は余るという状態。

あぶく銭がジャバジャバ入っては消えていくようなのとは反対の現象。

いくら儲かっても山ほど経費かかってるんでは何してるんやら分からない。

というか、経費かけてもしっかり儲けて返していくというスタイルが現代の常識。

そこへ、ここの経費フリーという生活は目からウロコ。

えー。

昨日はその細々と続けてる陶芸の作品や玄米珈琲やビワエキスを委託で売ってくれてる店へ納品。

天ぷらカーで高松までドライブ。

まずは「お好み くうたま」。

無添加のお好み焼き屋の一角に置いてくれてる。

粉の「さぬきの夢」から、手作りのベーコン、本醸造の味噌や醤油というかなりコアなレベル。

「松田のマヨネーズ」使ってるお好み焼き屋なんて全国探しても珍しいと思う。

「中央インター」の近くのミニストップから東に入ってすぐの小さな店。

お次は錦町の「ピクシー」。

こんなお店。

基本は天然石の店。

いわゆる流行りのパワーストーンショップとは一線を画す。

数珠のようなブレスレットは置いてなく、原石が並び、オーダーメイドのアクセサリーも注文できる。

焼きものは以前から置いてくれてた。

美しいオーガニックハーブティーや生分解性の洗剤に混じって、ビワエキスと玄米珈琲を置いてもらった。

この店のお客はこういうものを求める意識の人が多いそう。

何しろ、三越まで歩いていける高松のど真ん中。

都市生活をしながらも、自然と自分との繋がりを意識するとこういう品は必須。

結局廃材生活なんて、誰もがしたい訳はない。

でも、スーパーの加工品やコンビニ食、ホームセンターの洗剤や消臭剤、これらから路線を変えた方が自分自身にとって楽になる事は実践してる人なら誰でも分かる事実。

需要があるから供給する。

当たり前の現象。

要らないものは淘汰され、必要とされるものが登場する。

事実そうなってきてる。

一部の層が富を独占する古い資本主義は崩壊する。

そうなるまでに、もっと二極格差は広がる一方。

どっちの層にも属さない「一抜けた!」がオススメ。

精神的には抜けても、物質的には関わって行くのが楽しい。

マトリックスの世界とザイオンを行ったり来たりするように。

繋がれっぱなしじゃあねー。

社会とははこうして緩やかに変わっていくもの。

既に元陶芸家という感も否めないが、僕の肩書きは「自給自足陶芸家」ということにしてる。

自給自足生活者では、「現金収入ないと暮らしていけんやん。」と言う部分で現代人には引っかかる。

純粋に「どやって生活していってるのか?」という疑問から、「そんなのあり得ない!」という否定的なものも含めて、大かたのツッコミどころは金の話。

廃材天国においては毎月の決まった収入はない。

ところが、毎月のローンのような決まったペイもない。

借金ナシ、家賃ナシ、井戸を掘ったんで水道ナシ、電気は売電してる程、灯油やガスの代わりに薪で生活してる。

車は軽トラと天ぷらカーがあるけど、5分以上走る時は天ぷらカーなので、ガソリンスタンドには数ヶ月に一度しか行かない。

国保は払ってるけど、最低レベル。

廃材の家には年間3万円という固定資産税がかかる。

それは「看板を建てさせて欲しい。」と言ってきた近所のグループホームに年間4万円払ってもらって、相殺する形になった。

光ファイバーと携帯電話とで月に1万は払ってるかな。

子ども用品系もオールもらいもの。

お米は一年分ストックしてるし、菜園では常に何か野菜が採れてる。

味噌、梅干し、たくあんのような長期保存の利く保存食も常に作ってはストックしてる。

買いものも純正調味料以外には新鮮な魚や、自分で作っていないショウガやゴボウのような野菜を少し。

ドラッグストアには歯ブラシぐらいしか用はない。

洗剤関係や消臭剤のスプレーのようなものも全く使わない。

あっこちゃんのコスメ系も全部手作りやし。

要するに圧倒的に出ていくものが少ない生活を実現した。

なので、完全不定収入でもビクともしない。

ほんっとにたまに売れる陶芸の作品。

たまにある移動式ピザ窯の出店や玄米モノやあっこスイーツ。

昨日の日記のようなピザ窯作りの仕事。

廃材の倉庫作りや解体のような仕事。

どの仕事も、毎月どころか毎週さえ決まってある仕事ではない。

数年前までは収入0円の月が年に2回とかあるのが普通やった。

さすがに、最近は色んな所から色んな仕事を頼まれるようになってきたんでそれはない。

収入が少ないのに、余裕で生活を成り立たせてるので金は余るという状態。

あぶく銭がジャバジャバ入っては消えていくようなのとは反対の現象。

いくら儲かっても山ほど経費かかってるんでは何してるんやら分からない。

というか、経費かけてもしっかり儲けて返していくというスタイルが現代の常識。

そこへ、ここの経費フリーという生活は目からウロコ。

えー。

昨日はその細々と続けてる陶芸の作品や玄米珈琲やビワエキスを委託で売ってくれてる店へ納品。

天ぷらカーで高松までドライブ。

まずは「お好み くうたま」。

無添加のお好み焼き屋の一角に置いてくれてる。

粉の「さぬきの夢」から、手作りのベーコン、本醸造の味噌や醤油というかなりコアなレベル。

「松田のマヨネーズ」使ってるお好み焼き屋なんて全国探しても珍しいと思う。

「中央インター」の近くのミニストップから東に入ってすぐの小さな店。

お次は錦町の「ピクシー」。

こんなお店。

基本は天然石の店。

いわゆる流行りのパワーストーンショップとは一線を画す。

数珠のようなブレスレットは置いてなく、原石が並び、オーダーメイドのアクセサリーも注文できる。

焼きものは以前から置いてくれてた。

美しいオーガニックハーブティーや生分解性の洗剤に混じって、ビワエキスと玄米珈琲を置いてもらった。

この店のお客はこういうものを求める意識の人が多いそう。

何しろ、三越まで歩いていける高松のど真ん中。

都市生活をしながらも、自然と自分との繋がりを意識するとこういう品は必須。

結局廃材生活なんて、誰もがしたい訳はない。

でも、スーパーの加工品やコンビニ食、ホームセンターの洗剤や消臭剤、これらから路線を変えた方が自分自身にとって楽になる事は実践してる人なら誰でも分かる事実。

需要があるから供給する。

当たり前の現象。

要らないものは淘汰され、必要とされるものが登場する。

事実そうなってきてる。

一部の層が富を独占する古い資本主義は崩壊する。

そうなるまでに、もっと二極格差は広がる一方。

どっちの層にも属さない「一抜けた!」がオススメ。

精神的には抜けても、物質的には関わって行くのが楽しい。

マトリックスの世界とザイオンを行ったり来たりするように。

繋がれっぱなしじゃあねー。

社会とははこうして緩やかに変わっていくもの。

タグ :オルタナティブ

2013年01月17日

竹藪の遊び場にピザの窯を作る

土のピザ窯20基目の依頼が来た。

県内の割と南部、旧仲南町(現まんのう町)にある「かぐや姫プレイパーク」から。

12月に出店先の善通寺の公園で移動式ピザ窯を見て、「ウチにも欲しい!」と言って頂いた。

竹森さんという方が、個人で自宅裏の竹藪を解放して遊べるようにされてる。

昔は筍を出荷してたけど、しばらくはほったらかしのウッソウとした竹藪だったとか。

竹はある程度間引いて、遊び場になってる。

週末には丸亀や高松から遊びに来る子ども連れで賑わうそう。

かなり広い。

子ども達は夢中で遊ぶけど、付いて来た親がやれ危ない、服が汚れるだとかうるさいのが玉にキズだとか。

ウチの子なら2歳ぐらいで屋根の上の作業にデビューする。

こんなのあったら、2、3歳でもワクワクして登ること請け合い。

こういう極めて当たり前の事が難しくなってきてる現代。

竹藪は気持ちいい。

一軒目の廃材の家も竹藪を背負った山で、楽しかった。

洗濯物干しや、菜園の支柱に竹を日常的に利用出来るのがいい。

後、竹藪の中にクヌギに椎茸菌を打ちこんで置いておくとジャンジャン採れてた。

もちろん、春に採れる筍三昧も最高だった。

煮物、天ぷらに飽きると、筍をすりおろして団子にしたり、中華風、カレー、イタ飯と毎日食べてた。

五右衛門風呂を沸騰させて筍を茹でて、クール宅急便で知り合いに送りまくった事もあった。

そういう環境が日常の中にあるのは本当に豊かな生活。

「ここと似たような場所に淡路島で行きましたよ。」と言うと、竹森さんもご存じだった。

http://www.hm.h555.net/~boukennomori/index.html

「冒険の森」のサイト

その竹藪の下の敷地にピザの窯を作りたいと言う事で下見に行って来た。

ここに東屋を建てて、ピザ窯を作る。

東屋もただの普通の構造のトタン屋根とかじゃなく、雰囲気のあるものにして欲しいと。

こういう時には廃材建築の出番。

今からデザインを練っていく。

この、何もない所から創るのが楽しい。

自分の所じゃないので、手を抜けないという緊張感もいい。

よく書いてる「これでいいのだ!」というバカボンのパパのセリフは深い。

100円屋の製品だとか、3段カラーボックスのように、「この値段だからこれでいいだろ。」的な押しつけとは180°違う。

安かろう悪かろうで満足する時代じゃない。

モノは溢れてる。

いい加減で大量生産な仕事は要らないのだ。

テキトー、なんちゃって、出たとこ勝負、即興、、、。

クリエイトしていいものを作る、という前提においてはそれらの言葉はイキイキと踊り出す。

モノの少ない時代で、需要の急がれる時代においては大量に工場のラインで作って安く出来るというのが求められた。

でもそれを突き詰めると、「中身の薄い安物」という所までいってしまった。

グローバリゼーションで、中国、インド、南米、、、と安く作らせられるのが仇になった。

今の廃材の家はテキトーでなんちゃって、と言いながらも4、5年という歳月をかけ、自分たち家族が快適に住めることを最優先して建てて来たし、これからも進化する。

豪華で立派なという意味のステータス的な意味での金はかけない。

でも、廃材といえど、無垢材をふんだんに使い、ビニールクロスもなしの土壁などの天然素材にこだわってる。

こだわれば金がかかるという常識を廃材という武器で崩壊させたのだ。

解体で出てくる材木はもちろん、土や石なんか全部タダの材料。

それをこれまた人件費タダという自分自身で工事するんやから、納得のいくまでこだわれる。

なお且つ、要らない飾りや不必要な丁寧さは省略できるという最高の設定。

これからは実質本位の時代だぞ。

手抜きは通用しない。

少ない内容のモノを水増ししたり、誤魔化して売るようなビジネスは淘汰される。

金融緩和でインフレが来ると益々フルイの目は粗くなるぞ。

いくらフルイの目が大きくなっても、淘汰されない仕事の出来る自分になるしかないのだ!

県内の割と南部、旧仲南町(現まんのう町)にある「かぐや姫プレイパーク」から。

12月に出店先の善通寺の公園で移動式ピザ窯を見て、「ウチにも欲しい!」と言って頂いた。

竹森さんという方が、個人で自宅裏の竹藪を解放して遊べるようにされてる。

昔は筍を出荷してたけど、しばらくはほったらかしのウッソウとした竹藪だったとか。

竹はある程度間引いて、遊び場になってる。

週末には丸亀や高松から遊びに来る子ども連れで賑わうそう。

かなり広い。

子ども達は夢中で遊ぶけど、付いて来た親がやれ危ない、服が汚れるだとかうるさいのが玉にキズだとか。

ウチの子なら2歳ぐらいで屋根の上の作業にデビューする。

こんなのあったら、2、3歳でもワクワクして登ること請け合い。

こういう極めて当たり前の事が難しくなってきてる現代。

竹藪は気持ちいい。

一軒目の廃材の家も竹藪を背負った山で、楽しかった。

洗濯物干しや、菜園の支柱に竹を日常的に利用出来るのがいい。

後、竹藪の中にクヌギに椎茸菌を打ちこんで置いておくとジャンジャン採れてた。

もちろん、春に採れる筍三昧も最高だった。

煮物、天ぷらに飽きると、筍をすりおろして団子にしたり、中華風、カレー、イタ飯と毎日食べてた。

五右衛門風呂を沸騰させて筍を茹でて、クール宅急便で知り合いに送りまくった事もあった。

そういう環境が日常の中にあるのは本当に豊かな生活。

「ここと似たような場所に淡路島で行きましたよ。」と言うと、竹森さんもご存じだった。

http://www.hm.h555.net/~boukennomori/index.html

「冒険の森」のサイト

その竹藪の下の敷地にピザの窯を作りたいと言う事で下見に行って来た。

ここに東屋を建てて、ピザ窯を作る。

東屋もただの普通の構造のトタン屋根とかじゃなく、雰囲気のあるものにして欲しいと。

こういう時には廃材建築の出番。

今からデザインを練っていく。

この、何もない所から創るのが楽しい。

自分の所じゃないので、手を抜けないという緊張感もいい。

よく書いてる「これでいいのだ!」というバカボンのパパのセリフは深い。

100円屋の製品だとか、3段カラーボックスのように、「この値段だからこれでいいだろ。」的な押しつけとは180°違う。

安かろう悪かろうで満足する時代じゃない。

モノは溢れてる。

いい加減で大量生産な仕事は要らないのだ。

テキトー、なんちゃって、出たとこ勝負、即興、、、。

クリエイトしていいものを作る、という前提においてはそれらの言葉はイキイキと踊り出す。

モノの少ない時代で、需要の急がれる時代においては大量に工場のラインで作って安く出来るというのが求められた。

でもそれを突き詰めると、「中身の薄い安物」という所までいってしまった。

グローバリゼーションで、中国、インド、南米、、、と安く作らせられるのが仇になった。

今の廃材の家はテキトーでなんちゃって、と言いながらも4、5年という歳月をかけ、自分たち家族が快適に住めることを最優先して建てて来たし、これからも進化する。

豪華で立派なという意味のステータス的な意味での金はかけない。

でも、廃材といえど、無垢材をふんだんに使い、ビニールクロスもなしの土壁などの天然素材にこだわってる。

こだわれば金がかかるという常識を廃材という武器で崩壊させたのだ。

解体で出てくる材木はもちろん、土や石なんか全部タダの材料。

それをこれまた人件費タダという自分自身で工事するんやから、納得のいくまでこだわれる。

なお且つ、要らない飾りや不必要な丁寧さは省略できるという最高の設定。

これからは実質本位の時代だぞ。

手抜きは通用しない。

少ない内容のモノを水増ししたり、誤魔化して売るようなビジネスは淘汰される。

金融緩和でインフレが来ると益々フルイの目は粗くなるぞ。

いくらフルイの目が大きくなっても、淘汰されない仕事の出来る自分になるしかないのだ!

タグ :ピザ窯

2013年01月16日

甘酒造り教室

砂糖、卵、乳製品ナシのあっこスイーツ。

テンサイ糖、黒糖、ハチミツ、メープルシロップ、アガペシロップも使わない。

じゃあ、甘みは何でつけるの?

コレ。

こっちは「固造り」の甘酒。

出来た甘酒を煮詰めてる。

こっちはサラサラタイプ。

スイーツによって使い分けるのだとか。

後、自家製米飴も使う。

甘酒はドレッシングなど、料理にも使う。

最近あまり頻繁には出来てないけど、あっこ料理教室でこの甘酒造りの要望が出てた。

で、開催することになった。

1/20(日) 10時~12時

参加費 2500円(教室の後のお昼ご飯も含む)

(子どもは3歳以上が500円、小学生が1000円)

申し込み、問い合わせ haizaitengoku@gmail.com

甘酒造りのノウハウに加えて、甘酒を使ったスイーツやお惣菜を作ってみんなで食べてみるという教室。

例えば

甘酒のドレッシング

甘酒味噌

甘酒で作る餡子

甘酒コチュジャン

どれも保存が効くものなので、一回覚えておくと超楽チン。

餡子は冷凍しとかな無理やけど。

他にも何が出るかお楽しみ~!

最近ではあっこ料理教室のコアなファンが増えてきた。

この後も、「オーガニック野菜だけの旨々ベジキムチ」や「味噌作り」など続々と予定してるよ。

一回やってみれば何てことは手作りライフ。

美味しくて、安くついて、身体にもいい。

何より手作りやってると、家での作業が楽しくなる。

家が楽しくなければ、外にエンターテイメントを求めて行かざるを得ない。

外と言うと店。

店で何か買うと言うても、もう目新しいものもそんなにないし。

電化製品も服も車も一通り行きわたって、コト足りてる訳やからねー。

人間とは何が楽しいのか?

間違いなくクリエイトだ!

自分の身体や頭を使って、アイデア出して、工夫して。

更に人に見てもらったり、お互いに切磋琢磨することも楽しい。

毎日毎日、何のために生きてるのか?

歓喜するためだ!

儲かったから楽しい、評価されたから嬉しいというのは2次的なもの。

魂からの歓び。

駆け引きなしの楽しみ。

無条件のワクワク。

それが歓喜なのだ!!!

逆にそのために生きてみろ。

やってみると成り立つことが分かる。

仕事や金なんか後からついてくるのだ。

テンサイ糖、黒糖、ハチミツ、メープルシロップ、アガペシロップも使わない。

じゃあ、甘みは何でつけるの?

コレ。

こっちは「固造り」の甘酒。

出来た甘酒を煮詰めてる。

こっちはサラサラタイプ。

スイーツによって使い分けるのだとか。

後、自家製米飴も使う。

甘酒はドレッシングなど、料理にも使う。

最近あまり頻繁には出来てないけど、あっこ料理教室でこの甘酒造りの要望が出てた。

で、開催することになった。

1/20(日) 10時~12時

参加費 2500円(教室の後のお昼ご飯も含む)

(子どもは3歳以上が500円、小学生が1000円)

申し込み、問い合わせ haizaitengoku@gmail.com

甘酒造りのノウハウに加えて、甘酒を使ったスイーツやお惣菜を作ってみんなで食べてみるという教室。

例えば

甘酒のドレッシング

甘酒味噌

甘酒で作る餡子

甘酒コチュジャン

どれも保存が効くものなので、一回覚えておくと超楽チン。

餡子は冷凍しとかな無理やけど。

他にも何が出るかお楽しみ~!

最近ではあっこ料理教室のコアなファンが増えてきた。

この後も、「オーガニック野菜だけの旨々ベジキムチ」や「味噌作り」など続々と予定してるよ。

一回やってみれば何てことは手作りライフ。

美味しくて、安くついて、身体にもいい。

何より手作りやってると、家での作業が楽しくなる。

家が楽しくなければ、外にエンターテイメントを求めて行かざるを得ない。

外と言うと店。

店で何か買うと言うても、もう目新しいものもそんなにないし。

電化製品も服も車も一通り行きわたって、コト足りてる訳やからねー。

人間とは何が楽しいのか?

間違いなくクリエイトだ!

自分の身体や頭を使って、アイデア出して、工夫して。

更に人に見てもらったり、お互いに切磋琢磨することも楽しい。

毎日毎日、何のために生きてるのか?

歓喜するためだ!

儲かったから楽しい、評価されたから嬉しいというのは2次的なもの。

魂からの歓び。

駆け引きなしの楽しみ。

無条件のワクワク。

それが歓喜なのだ!!!

逆にそのために生きてみろ。

やってみると成り立つことが分かる。

仕事や金なんか後からついてくるのだ。

タグ :甘酒

2013年01月15日

〇〇してほっとくだけ

今年はたくあん漬けの段取りが遅れてる。

いつもなら12月には干す所やけど、まだ出来てなかった。

不耕起の菜園も、年数を経て無肥料で随分と出来るようになってきた。

大根は洗って、葉同士を重ねて麻紐で縛る。

こういう時に重宝するのが、畳屋からもらえる張り替えた畳表。

一回使って汚れると燃やしてしまう。

いくらでもタダでもらえる。

向こうは処分費がかからないので持って帰る量が多い程喜んでくれる。

後は引っ掛けて干すだけ。

五右衛門風呂の焚口のスペースにアルミサッシを入れたので、大根を干すスペースが狭くなった。

一度にこのぐらい干せば十分。

干し加減も、食べる時期や塩分濃度によって加減しないといけない。

寒い間に食べてしまう分は干し加減を甘くして、塩分も少なめにする。

保存重視の本格的なたくあん漬けは頭と尻尾がくっつくぐらい干す。

こうしてしばらく干して、塩と米ヌカがあれば出来る。

ほんっとに簡単極まりないたくあん漬け。

今回の収穫して干す作業に1時間もかからない。

しばらくほっておくだけ。

塩とヌカを混ぜて、樽に大根を並べる作業も1時間もかからない。

また、しばらくほっておくだけ。

それで店では買えない超美味いたくあんが出来る。

たった、数十分づつの作業だけ。

ソモソモ、大根を蒔くのだって数十分の作業。

後は勝手に大根になってくれる。

大根の種は大根になるようにプログラムされてる。

大根を干すのは風が水分を飛ばして乾燥してくれる。

ヌカと塩と干した大根を合わせて待ってれば微生物が発酵して漬けあがる。

こういう要の作業とチョチョイとやって後はほっとくだけという事は非常に多い。

その要の部分の作業をするタイミングを逃すとダメダメ。

果報は寝て待て言うたって、大事な事せずに待ってたって何も起きない。

これはお米作りや漬けもの作りだけじゃなく、全ての仕事に当てはまるぞ。

自分のやってる事の繋がりを甘く見るな。

自分のやってきた一挙手一投足全てが、自分に返ってきて成り立ってる。

成り立たないという事が現実化してる場合もある。

だから夢や妄想をぐちゃぐちゃ喋るだけではダメなのだ。

何か素晴らしいアイデアが閃いてから動くのはない。

ボサーッと座ってたって、何も起こらないぞ。

動いてる間に閃きが起こるのだ。

またその閃きを具現化するために動く!

その連鎖で人生動いていくもの。

この攻める姿勢の事を「攻撃こそ最大の防御」と呼んでるのだ。

大根を蒔く所から攻撃は始まってる。

で、大根葉と大根のカレーで完結。

最近、玄米ご飯には黒米を入れて炊いてる。

この間籾すりしたのがたくさんあるからねー。

写真では分かりにくいけど、冬瓜やジャガイモも入ってて、食べるたんびに、「おっ、ジャガイモや、ラッキー!」と嬉しくなる。

いつもなら12月には干す所やけど、まだ出来てなかった。

不耕起の菜園も、年数を経て無肥料で随分と出来るようになってきた。

大根は洗って、葉同士を重ねて麻紐で縛る。

こういう時に重宝するのが、畳屋からもらえる張り替えた畳表。

一回使って汚れると燃やしてしまう。

いくらでもタダでもらえる。

向こうは処分費がかからないので持って帰る量が多い程喜んでくれる。

後は引っ掛けて干すだけ。

五右衛門風呂の焚口のスペースにアルミサッシを入れたので、大根を干すスペースが狭くなった。

一度にこのぐらい干せば十分。

干し加減も、食べる時期や塩分濃度によって加減しないといけない。

寒い間に食べてしまう分は干し加減を甘くして、塩分も少なめにする。

保存重視の本格的なたくあん漬けは頭と尻尾がくっつくぐらい干す。

こうしてしばらく干して、塩と米ヌカがあれば出来る。

ほんっとに簡単極まりないたくあん漬け。

今回の収穫して干す作業に1時間もかからない。

しばらくほっておくだけ。

塩とヌカを混ぜて、樽に大根を並べる作業も1時間もかからない。

また、しばらくほっておくだけ。

それで店では買えない超美味いたくあんが出来る。

たった、数十分づつの作業だけ。

ソモソモ、大根を蒔くのだって数十分の作業。

後は勝手に大根になってくれる。

大根の種は大根になるようにプログラムされてる。

大根を干すのは風が水分を飛ばして乾燥してくれる。

ヌカと塩と干した大根を合わせて待ってれば微生物が発酵して漬けあがる。

こういう要の作業とチョチョイとやって後はほっとくだけという事は非常に多い。

その要の部分の作業をするタイミングを逃すとダメダメ。

果報は寝て待て言うたって、大事な事せずに待ってたって何も起きない。

これはお米作りや漬けもの作りだけじゃなく、全ての仕事に当てはまるぞ。

自分のやってる事の繋がりを甘く見るな。

自分のやってきた一挙手一投足全てが、自分に返ってきて成り立ってる。

成り立たないという事が現実化してる場合もある。

だから夢や妄想をぐちゃぐちゃ喋るだけではダメなのだ。

何か素晴らしいアイデアが閃いてから動くのはない。

ボサーッと座ってたって、何も起こらないぞ。

動いてる間に閃きが起こるのだ。

またその閃きを具現化するために動く!

その連鎖で人生動いていくもの。

この攻める姿勢の事を「攻撃こそ最大の防御」と呼んでるのだ。

大根を蒔く所から攻撃は始まってる。

で、大根葉と大根のカレーで完結。

最近、玄米ご飯には黒米を入れて炊いてる。

この間籾すりしたのがたくさんあるからねー。

写真では分かりにくいけど、冬瓜やジャガイモも入ってて、食べるたんびに、「おっ、ジャガイモや、ラッキー!」と嬉しくなる。

タグ :たくあん漬け

2013年01月14日

廃材の家でプチ同窓会

お正月に「はるや」を招いて以来、もてなし料理に全力を尽くした。

昨日は同級生の来廃。

大阪の友人の帰省に合わせたプチ同窓会。

廃材生活の弟子に来る連中とは違って、年齢的にも社会の中枢でバリバリ仕事してる連中。

僕は異業種交流にはとっても興味が強い。

他の業種の詳しい話はとても面白い。

この現在進行形の社会の中で生きてるんだ。

好奇心が減らない限り、ためにならないことなどない。

前菜。

大根は両面とも強火で焼きつけた後、水と塩を入れて火を通す。

アナゴは塩をして蒸す。

盛り付けの時にマスタードとレタスを添えるだけ。

超簡単な料理。

実は大根にもアナゴにも予想以上に塩が効きすぎたため、ソースをかける余地がなくなり、レタスとマスタードでバランスをとった。

結果オーライのお手本のような料理になった。

昨日は日曜日で市場のセリは開かれない。

産直の「魚の大空」も休み。

でも個人的に大空くんに電話して、活かしてある魚を融通してもらう事ができる。

魚屋同士で連携してるとの事。

非常に効率がいい。

このカワハギも超鮮度がよかった。

ホウレン草の白和え。

昼の間に菜園のホウレン草を収穫して掃除しておいた。

こういう小さい野菜は収穫だけでなく、丁寧な掃除が重要。

そこから料理は始まってる。

居酒屋ではでないこういうアットホームな箸休めがいい。

「くぼさんのとうふ」の豆腐で白和えを作ると最高に美味い。

揚げ出し里芋。

この里芋も掃除に手間をかけるほど美味しい。

そろそろ寒さでやられるので、保存に気を使う。

というか、もう食べてしまわないといけない季節。

白菜ときんかんの甘酒ドレッシング。

イイダコの天ぷら。

この後、アナゴの天ぷら。

どちらも揚げたてで食べるのが最高。

タコが超柔らかく揚がってて美味しかった。

固くなりやすい料理だけに気を遣う。

刺身も天ぷらも皆が食べ始めてからやったので、段取りが悪くてササッと出せなかったのが反省。

薪調理では揚げものが難しい。

天ぷらなんかは強火を保てば概ねいけるけどね。

後、揚げてる本人が薪ストーブの熱で気持ち悪くなってくるというデメリットもある。

イイダコはサッとボイルして小さく切って、塩、橙酢、オリーブオイルに漬け込んで、アボカドとレタスと和えるマリネも作った。

写真は撮り忘れたけど、超美味しかった。

それに忘れてはいけないのが炊き立ての玄米ご飯。

平和の圧力鍋に自作の壺を入れ子にして薪で炊いた玄米ご飯はモチモチで最高。

後、モチピザも子ども達に大ウケ。

サイコロ状に切ったモチをフライパンに並べて、フタをして焼く。

モチが溶けてくるとターナーで押さえつけて、トマトソースとチーズをかけて更に焼く。

トマトソースは常に瓶詰めしてストックしてあるので、こういう時にもすぐに間に合う。

店に行かずに家で宴会できるのがいい。

準備に一日かかるけど、それもまた楽しみ。

魚は仕入れるけど、野菜はほとんどが菜園のもの。

量としての自給自足というよりは、美味しいから作ってる。

特に、ホウレン草なんかは買って来たのとは全然違う。

こんな事は一回ホウレン草の種を蒔けば分かる厳然たる事実。

美味い不味いの判断は主観が伴う。

客観的に絶対美味いなんて事は測れない。

現にジャンクフードだって美味いという支持の元に存続できてる訳やから。

でも、素材がよくて調味料がいいと、まず間違いない。

僕は料理も当然れっきとした素人。

素人がしても美味しく出来易いって事。

活きのいい魚を刺身に引く、天ぷらに揚げる。

後はいい醤油といい塩をつけて食べると間違いなく美味い。

野菜料理担当のあっこちゃんは僕よりも熱心。

もちろん素材の旨味を引き出す料理を必死で考えてる。

僕は建築も料理もなんちゃってでいいと考える。

彼女は料理やスイーツに関しては販売してる以上は一応プロ。

出店の時とか超真剣やし。

夫婦で役割を分けて、お互いに干渉しない。

大人も子どもも他人に、あーしろこーしろと言われるぐらいモチベーションの下がることはないぞ。

こんなのみんな自分自身で経験済み。

それそれが自分のやりたい分野で全力を尽くす。

これしかないぞ!

昨日は同級生の来廃。

大阪の友人の帰省に合わせたプチ同窓会。

廃材生活の弟子に来る連中とは違って、年齢的にも社会の中枢でバリバリ仕事してる連中。

僕は異業種交流にはとっても興味が強い。

他の業種の詳しい話はとても面白い。

この現在進行形の社会の中で生きてるんだ。

好奇心が減らない限り、ためにならないことなどない。

前菜。

大根は両面とも強火で焼きつけた後、水と塩を入れて火を通す。

アナゴは塩をして蒸す。

盛り付けの時にマスタードとレタスを添えるだけ。

超簡単な料理。

実は大根にもアナゴにも予想以上に塩が効きすぎたため、ソースをかける余地がなくなり、レタスとマスタードでバランスをとった。

結果オーライのお手本のような料理になった。

昨日は日曜日で市場のセリは開かれない。

産直の「魚の大空」も休み。

でも個人的に大空くんに電話して、活かしてある魚を融通してもらう事ができる。

魚屋同士で連携してるとの事。

非常に効率がいい。

このカワハギも超鮮度がよかった。

ホウレン草の白和え。

昼の間に菜園のホウレン草を収穫して掃除しておいた。

こういう小さい野菜は収穫だけでなく、丁寧な掃除が重要。

そこから料理は始まってる。

居酒屋ではでないこういうアットホームな箸休めがいい。

「くぼさんのとうふ」の豆腐で白和えを作ると最高に美味い。

揚げ出し里芋。

この里芋も掃除に手間をかけるほど美味しい。

そろそろ寒さでやられるので、保存に気を使う。

というか、もう食べてしまわないといけない季節。

白菜ときんかんの甘酒ドレッシング。

イイダコの天ぷら。

この後、アナゴの天ぷら。

どちらも揚げたてで食べるのが最高。

タコが超柔らかく揚がってて美味しかった。

固くなりやすい料理だけに気を遣う。

刺身も天ぷらも皆が食べ始めてからやったので、段取りが悪くてササッと出せなかったのが反省。

薪調理では揚げものが難しい。

天ぷらなんかは強火を保てば概ねいけるけどね。

後、揚げてる本人が薪ストーブの熱で気持ち悪くなってくるというデメリットもある。

イイダコはサッとボイルして小さく切って、塩、橙酢、オリーブオイルに漬け込んで、アボカドとレタスと和えるマリネも作った。

写真は撮り忘れたけど、超美味しかった。

それに忘れてはいけないのが炊き立ての玄米ご飯。

平和の圧力鍋に自作の壺を入れ子にして薪で炊いた玄米ご飯はモチモチで最高。

後、モチピザも子ども達に大ウケ。

サイコロ状に切ったモチをフライパンに並べて、フタをして焼く。

モチが溶けてくるとターナーで押さえつけて、トマトソースとチーズをかけて更に焼く。

トマトソースは常に瓶詰めしてストックしてあるので、こういう時にもすぐに間に合う。

店に行かずに家で宴会できるのがいい。

準備に一日かかるけど、それもまた楽しみ。

魚は仕入れるけど、野菜はほとんどが菜園のもの。

量としての自給自足というよりは、美味しいから作ってる。

特に、ホウレン草なんかは買って来たのとは全然違う。

こんな事は一回ホウレン草の種を蒔けば分かる厳然たる事実。

美味い不味いの判断は主観が伴う。

客観的に絶対美味いなんて事は測れない。

現にジャンクフードだって美味いという支持の元に存続できてる訳やから。

でも、素材がよくて調味料がいいと、まず間違いない。

僕は料理も当然れっきとした素人。

素人がしても美味しく出来易いって事。

活きのいい魚を刺身に引く、天ぷらに揚げる。

後はいい醤油といい塩をつけて食べると間違いなく美味い。

野菜料理担当のあっこちゃんは僕よりも熱心。

もちろん素材の旨味を引き出す料理を必死で考えてる。

僕は建築も料理もなんちゃってでいいと考える。

彼女は料理やスイーツに関しては販売してる以上は一応プロ。

出店の時とか超真剣やし。

夫婦で役割を分けて、お互いに干渉しない。

大人も子どもも他人に、あーしろこーしろと言われるぐらいモチベーションの下がることはないぞ。

こんなのみんな自分自身で経験済み。

それそれが自分のやりたい分野で全力を尽くす。

これしかないぞ!

タグ :同窓会

2013年01月13日

師匠来廃

いやーーー!

何と何と、大阪は梅田に本部を置く、ネットワーク「地球村」の代表、高木さん来廃!

http://www.chikyumura.org/

ネットワーク「地球村」のサイト

ネットワークビジネスとちゃうで。

高木さんが来られたのは事務局が毎月発行してる「地球村通信」という冊子の中の「スペシャル対談」のため。

去年、同冊子中の「農の暮らし」シリーズの中で「左ウチワの脱お金生活廃材天国」と紹介して頂いて、今回は対談。

農の暮らしまでは分かるけど、スペシャル対談って、柔道の山下選手やC・Wニコル、環境意識の高い市長さん、エコ系の本の著者など、著名人の出演が多いので恐縮する所。

廃材の家を一通りご案内した後、室内でICレコーダーを前に対談。

そもそも、この左ウチワライフに至るキッカケは「地球村」の講演会。

備前焼の弟子の頃(21、22歳)にあっこちゃんと一緒に岡山市内であった高木さんの講演会を聴きに行った。

なので、「地球村」を知ってからカレコレ17、8年とか!?

当時の僕は環境意識や社会問題や政治に対する関心がゼロに等しく、「何にも知らなかった自分自身にショック!」というありさま。

「戦争も貧困もない日本で、自分の好きな陶芸に没頭できるのに、政治が悪い、社会が悪いとか言う必要ないじゃん。」と斜に構えて自分の事しか考えてなかった。

食べるものも実家から送ってくれるお米で、一日に白ご飯5合とシャウエッセンかチルド餃子という食生活(よー食えてたな)。

厳密には朝は食べずに、昼2合5勺、夜2合5勺という毎日。

パンや麺の方が金がかかるし、まして外食や弁当など高過ぎて買えなかった。

弟子なので金がなかったというのもあったけど、洗剤やゴミの事にも意識は皆無だった。

かたやあっこちゃんは元々、環境意識の高い家庭で育ってる。

お母さんは40年も前から合成洗剤を使ってないし、大学教授の現役時代からお父さんも無農薬の菜園をされてる。

で、あっこちゃんは「目の前がバラ色になった!」と。

要は高校時代など、自分の感覚を正直に他人に話すとバカにされたりするので、自分の想いはあまり伝えなくなってたと。

でも、「自分の出来ることややりたかった事は全部やろう!」と180°転換した。

強烈だったのは講演会が環境の勉強会じゃなく、「自分自身の生き方なんだ!」と、言われる高木さんの生き方を見て感動。

講演会よりも深い、ワークショップに参加するようになり、全国に仲間もできた。

「囚われから自由になる」

「比較、競争しない」

「便利快適には生きるリアリティーがない」

こういう今の生活の基盤になる気づきも当時のもの。

今まで通りのライフスタイルを送りながら、エコな商品を買ったり、オーガニックな食材を買うというレベルではない。

ライフスタイルそのものを変える。

それが新鮮で楽しかった。

この地球村の影響で一軒目の廃材建築に至った。

それに、陶芸の窯も自作して廃材を集め出したり、「廃材王国」のハセヤンの本に刺激を受けた。

更に、あっこちゃんの「どうせ自分で家作るなら、電気、ガス、水道ナシの生活がしたい!」の過激発言。

生活は女性が柱。

特に自給自足では女の腹が据わってると超強力。

男はその女と子どものための労働を厭わない。

まあ、ドリルやインパクト、丸鋸ナシで、手鋸にノミとカンナの伝統工法を学んだ訳じゃなく、なんちゃって大工の僕は電気工事や水道工事もしたり、ガスもプロパンで生活してた。

でも、廃材天国という2軒目に至った今では電気は廃材ソーラーで発電、手で井戸掘って、熱源は全て薪という生活に進化した。

地球村との出会いが1995、6年、一軒目の廃材建築着工が2000年、結婚して生活スタートが01年。

そこからずっと廃材生活は続いてるし、これからも続く。

中々時間がかかるもの。

長年かけて身につけて来た常識を覆すのって勇気いるし。

一軒目の時には年収は楽々100万切ってたし、いわゆる質素倹約でやってた。

家の材料を買ってないというのは一軒目も2軒目も一緒。

でも、三河本味醂を買うのが憧れという生活だった。

それが今の自画杜撰の左ウチワとか言いだしたのはここ2年ぐらい。

月々の安定収入一切ナシでも、出ていく金よりは入って来る金の方が勝るレベルになって来た。

あるもんでやるというのが廃材生活なので、一軒目の時から困ってはなかったけどね。

「地球村通信」お楽しみに!

地球村サイト内にも「スペシャル対談」のコーナーがあるけど、いつ載るかは未定。

何と何と、大阪は梅田に本部を置く、ネットワーク「地球村」の代表、高木さん来廃!

http://www.chikyumura.org/

ネットワーク「地球村」のサイト

ネットワークビジネスとちゃうで。

高木さんが来られたのは事務局が毎月発行してる「地球村通信」という冊子の中の「スペシャル対談」のため。

去年、同冊子中の「農の暮らし」シリーズの中で「左ウチワの脱お金生活廃材天国」と紹介して頂いて、今回は対談。

農の暮らしまでは分かるけど、スペシャル対談って、柔道の山下選手やC・Wニコル、環境意識の高い市長さん、エコ系の本の著者など、著名人の出演が多いので恐縮する所。

廃材の家を一通りご案内した後、室内でICレコーダーを前に対談。

そもそも、この左ウチワライフに至るキッカケは「地球村」の講演会。

備前焼の弟子の頃(21、22歳)にあっこちゃんと一緒に岡山市内であった高木さんの講演会を聴きに行った。

なので、「地球村」を知ってからカレコレ17、8年とか!?

当時の僕は環境意識や社会問題や政治に対する関心がゼロに等しく、「何にも知らなかった自分自身にショック!」というありさま。

「戦争も貧困もない日本で、自分の好きな陶芸に没頭できるのに、政治が悪い、社会が悪いとか言う必要ないじゃん。」と斜に構えて自分の事しか考えてなかった。

食べるものも実家から送ってくれるお米で、一日に白ご飯5合とシャウエッセンかチルド餃子という食生活(よー食えてたな)。

厳密には朝は食べずに、昼2合5勺、夜2合5勺という毎日。

パンや麺の方が金がかかるし、まして外食や弁当など高過ぎて買えなかった。

弟子なので金がなかったというのもあったけど、洗剤やゴミの事にも意識は皆無だった。

かたやあっこちゃんは元々、環境意識の高い家庭で育ってる。

お母さんは40年も前から合成洗剤を使ってないし、大学教授の現役時代からお父さんも無農薬の菜園をされてる。

で、あっこちゃんは「目の前がバラ色になった!」と。

要は高校時代など、自分の感覚を正直に他人に話すとバカにされたりするので、自分の想いはあまり伝えなくなってたと。

でも、「自分の出来ることややりたかった事は全部やろう!」と180°転換した。

強烈だったのは講演会が環境の勉強会じゃなく、「自分自身の生き方なんだ!」と、言われる高木さんの生き方を見て感動。

講演会よりも深い、ワークショップに参加するようになり、全国に仲間もできた。

「囚われから自由になる」

「比較、競争しない」

「便利快適には生きるリアリティーがない」

こういう今の生活の基盤になる気づきも当時のもの。

今まで通りのライフスタイルを送りながら、エコな商品を買ったり、オーガニックな食材を買うというレベルではない。

ライフスタイルそのものを変える。

それが新鮮で楽しかった。

この地球村の影響で一軒目の廃材建築に至った。

それに、陶芸の窯も自作して廃材を集め出したり、「廃材王国」のハセヤンの本に刺激を受けた。

更に、あっこちゃんの「どうせ自分で家作るなら、電気、ガス、水道ナシの生活がしたい!」の過激発言。

生活は女性が柱。

特に自給自足では女の腹が据わってると超強力。

男はその女と子どものための労働を厭わない。

まあ、ドリルやインパクト、丸鋸ナシで、手鋸にノミとカンナの伝統工法を学んだ訳じゃなく、なんちゃって大工の僕は電気工事や水道工事もしたり、ガスもプロパンで生活してた。

でも、廃材天国という2軒目に至った今では電気は廃材ソーラーで発電、手で井戸掘って、熱源は全て薪という生活に進化した。

地球村との出会いが1995、6年、一軒目の廃材建築着工が2000年、結婚して生活スタートが01年。

そこからずっと廃材生活は続いてるし、これからも続く。

中々時間がかかるもの。

長年かけて身につけて来た常識を覆すのって勇気いるし。

一軒目の時には年収は楽々100万切ってたし、いわゆる質素倹約でやってた。

家の材料を買ってないというのは一軒目も2軒目も一緒。

でも、三河本味醂を買うのが憧れという生活だった。

それが今の自画杜撰の左ウチワとか言いだしたのはここ2年ぐらい。

月々の安定収入一切ナシでも、出ていく金よりは入って来る金の方が勝るレベルになって来た。

あるもんでやるというのが廃材生活なので、一軒目の時から困ってはなかったけどね。

「地球村通信」お楽しみに!

地球村サイト内にも「スペシャル対談」のコーナーがあるけど、いつ載るかは未定。

タグ :地球村

2013年01月12日

ミニダップ

ミニダップ!

それは超小型籾すり機。

コレがそれ。

自給農において、お米作りのネックは農器具。

もうひとつの、水の事で水利組合とか自治会との折り合いという超ネックはおいといて。

コンバイン、トラクター、田植え機、これが高い順から3つ。

コンバインが嫌ならバインダーとハーベスタ(脱穀機)で自然乾燥。

後は籾すり機。

もちろん自給用にコンバインなんか要らないけど。

不耕起で一反(300坪)だけ作るのなら農器具はそんなに要らない。

籾蒔きして、苗を育て、手植え、草取り、水管理、手刈り、ハゼ掛けして乾燥。

ここまでは全部手作業でやった経験は5、6年あるけど、十分可能。

後は籾すり。

どうしても籾すり機は要る。

もちろん、ソコソコの量になると委託でやってもらえる。

他の作業よりは籾すりは安価でやってもらえる。

例えば、コンバインの作業を委託すると反当たり2万4千円(しかも、籾を乾燥機に入れないといけない)。

それに比べると籾すりだけなら一袋数百円なので、一反で8俵(16袋)採れても、自然乾燥しておけば数千円。

しかも、このミニダップは超小型でモーター動力なので、メンテナンスも楽。

新品で12万、中古を探せば安く手に入る可能性はある。

ウチは5万で買った。

何より、小型なので、黒米などの古代米を多品種作りたい時に便利。

籾すり場には少量で、しかも色のついた米は他に混じるので嫌がられる。

それと、籾貯蔵が出来るというメリットもある。

30㌔の袋に10数袋とか採れて、全部籾すりして玄米にすると、貯蔵に気を使う。

春までに食べてしまう量なら問題ない。

夏を越すのには土壁の納屋や蔵で、梅雨の湿気の影響も受けない場所が必須。

もしくは玄米貯蔵用の冷蔵庫。

これは高い。

それに比べて籾貯蔵なら低温貯蔵しなくとも傷まないし、虫もつかない。

しかし、食べる分づつ籾すりするのはおっくう。

それを解決するのがこのミニダップ。

この機械のセールスみたくなってきたけど、本当に手軽で高性能なミニ農機具。

これは何年も置いてあった黒米の籾。

一年だけみやびに籾をもらって作ってみた。

今回これを籾すりした。

籾が残ると再度通せばいい。

今回、妹のみやびが京都から帰ってきたのはこの機械を持って帰るため。

親父が中心でやってるこっちの田んぼは3反以上あり、ヒノヒカリ単一。

今後も古代米とか作る予定はない。

籾すりは一軒目の廃材ハウスの土地を借りてた河野さんにやってもらう。

みやびは京北町で一反ぐらい、色んな品種を作ってる。

いつも、コレと同じミニダップを知り合いに借りて籾すりしてたとか。

それで、ウチで出番の少ないなら持って帰りたいという流れになった。

僕自身も親父も色々多品種のお米を作りたいという願望はない。

一年分食べられる量が採れればいい。

僕は以前よりも「農」にウエイトを置かなくなってきた。

一年分の米の自給は楽々出来てるし、ちょっとした菜園だけで十分。

楽勝で自給できてるのに、これ以上に拡張したいとは思わない。

あっこちゃんの方がやる気なのでバトンタッチしつつある。

一軒目の廃材ハウスの時やそれ以前から「自然農」だ「自然養鶏」だとかなりのめり込んでた。

確かに福岡さんや川口さんにも会いに行ったし、今の自分に多大な影響を頂いた。

ここへ来て、廃材で自画杜撰の生活も極まってきた。

自分でチマチマ作るよりも、余ってるタダのものをガガーッと獲ってくる泥棒型が一番フィットする。

これは自分にしか分からない嗜好性。

しかも、その嗜好性はどんどん変化する。

アレもやりたい、コレもやりたいと、誰でも願望は多いもの。

その願望を妄想に終わらせないためにも、優先順位の低いものに労力を割かない。

ここポイント!

自分のやりたい事に集中せよ!

やりたいやりたいって、ホンマはどんだけ?

これを常に自分自身に問うのだ。

頂きもののカチンコチンの餅。

揚げ餅にした。

醤油をつけるのもいいし、塩をつけながらもいい。

またメノリの佃煮。

宇多津産直市「魚の大空」で更に安く(1㌔100円)出てたんで、大量に仕入れた。

最近四国の瀬戸内沿岸は超温かく、昼に料理のために薪ストーブを焚き過ぎると暑過ぎる。

で、外の簡易カマドで煮詰める。

強火にして、ガンガン混ぜるとあっという間に出来る。

本醸造醤油と三河本味醂だけ。

メノリはよく洗うのがポイント。

洗いが少ないと海臭くなって子どもに不人気。

何だかんだ一日中手作りしてるけど何やっても楽しいもの。

アレもコレも「やりたい」が、アレもコレも「せな」に逆転しない範囲ではね♪

それは超小型籾すり機。

コレがそれ。

自給農において、お米作りのネックは農器具。

もうひとつの、水の事で水利組合とか自治会との折り合いという超ネックはおいといて。

コンバイン、トラクター、田植え機、これが高い順から3つ。

コンバインが嫌ならバインダーとハーベスタ(脱穀機)で自然乾燥。

後は籾すり機。

もちろん自給用にコンバインなんか要らないけど。

不耕起で一反(300坪)だけ作るのなら農器具はそんなに要らない。

籾蒔きして、苗を育て、手植え、草取り、水管理、手刈り、ハゼ掛けして乾燥。

ここまでは全部手作業でやった経験は5、6年あるけど、十分可能。

後は籾すり。

どうしても籾すり機は要る。

もちろん、ソコソコの量になると委託でやってもらえる。

他の作業よりは籾すりは安価でやってもらえる。

例えば、コンバインの作業を委託すると反当たり2万4千円(しかも、籾を乾燥機に入れないといけない)。

それに比べると籾すりだけなら一袋数百円なので、一反で8俵(16袋)採れても、自然乾燥しておけば数千円。

しかも、このミニダップは超小型でモーター動力なので、メンテナンスも楽。

新品で12万、中古を探せば安く手に入る可能性はある。

ウチは5万で買った。

何より、小型なので、黒米などの古代米を多品種作りたい時に便利。

籾すり場には少量で、しかも色のついた米は他に混じるので嫌がられる。

それと、籾貯蔵が出来るというメリットもある。

30㌔の袋に10数袋とか採れて、全部籾すりして玄米にすると、貯蔵に気を使う。

春までに食べてしまう量なら問題ない。

夏を越すのには土壁の納屋や蔵で、梅雨の湿気の影響も受けない場所が必須。

もしくは玄米貯蔵用の冷蔵庫。

これは高い。

それに比べて籾貯蔵なら低温貯蔵しなくとも傷まないし、虫もつかない。

しかし、食べる分づつ籾すりするのはおっくう。

それを解決するのがこのミニダップ。

この機械のセールスみたくなってきたけど、本当に手軽で高性能なミニ農機具。

これは何年も置いてあった黒米の籾。

一年だけみやびに籾をもらって作ってみた。

今回これを籾すりした。

籾が残ると再度通せばいい。

今回、妹のみやびが京都から帰ってきたのはこの機械を持って帰るため。

親父が中心でやってるこっちの田んぼは3反以上あり、ヒノヒカリ単一。

今後も古代米とか作る予定はない。

籾すりは一軒目の廃材ハウスの土地を借りてた河野さんにやってもらう。

みやびは京北町で一反ぐらい、色んな品種を作ってる。

いつも、コレと同じミニダップを知り合いに借りて籾すりしてたとか。

それで、ウチで出番の少ないなら持って帰りたいという流れになった。

僕自身も親父も色々多品種のお米を作りたいという願望はない。

一年分食べられる量が採れればいい。

僕は以前よりも「農」にウエイトを置かなくなってきた。

一年分の米の自給は楽々出来てるし、ちょっとした菜園だけで十分。

楽勝で自給できてるのに、これ以上に拡張したいとは思わない。

あっこちゃんの方がやる気なのでバトンタッチしつつある。

一軒目の廃材ハウスの時やそれ以前から「自然農」だ「自然養鶏」だとかなりのめり込んでた。

確かに福岡さんや川口さんにも会いに行ったし、今の自分に多大な影響を頂いた。

ここへ来て、廃材で自画杜撰の生活も極まってきた。

自分でチマチマ作るよりも、余ってるタダのものをガガーッと獲ってくる泥棒型が一番フィットする。

これは自分にしか分からない嗜好性。

しかも、その嗜好性はどんどん変化する。

アレもやりたい、コレもやりたいと、誰でも願望は多いもの。

その願望を妄想に終わらせないためにも、優先順位の低いものに労力を割かない。

ここポイント!

自分のやりたい事に集中せよ!

やりたいやりたいって、ホンマはどんだけ?

これを常に自分自身に問うのだ。

頂きもののカチンコチンの餅。

揚げ餅にした。

醤油をつけるのもいいし、塩をつけながらもいい。

またメノリの佃煮。

宇多津産直市「魚の大空」で更に安く(1㌔100円)出てたんで、大量に仕入れた。

最近四国の瀬戸内沿岸は超温かく、昼に料理のために薪ストーブを焚き過ぎると暑過ぎる。

で、外の簡易カマドで煮詰める。

強火にして、ガンガン混ぜるとあっという間に出来る。

本醸造醤油と三河本味醂だけ。

メノリはよく洗うのがポイント。

洗いが少ないと海臭くなって子どもに不人気。

何だかんだ一日中手作りしてるけど何やっても楽しいもの。

アレもコレも「やりたい」が、アレもコレも「せな」に逆転しない範囲ではね♪

タグ :自然農

2013年01月11日

鹿肉美味い

ちょっとした廃材建築の仕事。

簡易の階段作り。

移動が出来る梯子のようなもの。

かと言って、梯子のように片手づつ持たないと登れないようではいけない。

両手フリーで不安なく登れる階段。

これは昔の土蔵で使うもの。

今までは梯子しかなくて、大きなものを二階に持ち上げることが出来なかったそう。

自分の所のじゃないので、カンナを当ててキチンと作る。

大型のルーターまでは持ってないので、木工ボンド&ビスで段の受けを作る。

プロの大工さんでも木工ボンドは多用する。

木と木の接着には強烈な力で付く。

特にビスで縫いつけたり、クランプで固定するとその力は倍増される。

先にキチッと部品を作っておくと、作業がスムーズ。

ほい、完成。

強度のために3㎝厚のしっかりした材を使ったけど、意外と軽くて持ち運びもしやすい。

にこちゃんは毎日キッチンの前の畑で自分で収穫してくる。

最近は煮物が多かったので、昨日はステーキ。

今年の大根はよく出来てて超甘くて美味しい。

昨日は京都のみやびと友達のみかおが帰ってきてて、一緒にお昼。

薪ストーブの上の面積が大きいので、一度に色々できる。

これはパスタを茹でて、みやびの作った鹿肉のリエットで和えてる。

玄米焼きオムスビも同時に焼ける。

端の方ではスープも温められるし。

みやびとみかおは京北町で古民家を借りて、お米と野菜と作っての自給自足生活。

たまに出店やケータリングで現金収入を得てる。

お正月に来てくれた「はるや」ともイベント会場で一緒になるそう。

「かめのみみ」という屋号で出店してるので京都の人はよろしく!

鹿肉のパスタ、生のカブ添え。

煮物の残り、キムチ、スダチと各自パスタに混ぜながら食べるスタイル。

自分好みに調節しながら食べるのがいい。

鹿肉の燻製。

京都の北部ではめちゃくちゃ鹿が増えてて、じゃんじゃん獲れるそうな。

これはみやびが獲ったんではないけど、頂けるとか。

その土地でその季節に獲れるものを食べる。

未精製の穀類と旬の野菜中心で。

これがマクロビオティック(日本の伝統食)。

何か小難しい理屈のように考える人も多いみたいやけど、極めてシンプル。

要するに戦前の食生活は皆がマクロビオティック。

トラックで遠くに輸送したり、冷蔵や冷凍保存しなければ、そうならざるを得ない。

まして、外国のものを輸入したりできる訳ないし。

ウチのじいちゃん(大正2年生まれ)なら麦飯、野菜の煮物、漬けものという食生活。

出汁は瀬戸内海のいりこ、冬にはフナをよく食べたそう。

これが香川の伝統食。

95歳で病気なし、老衰で家の座敷で亡くなった。

そのじいちゃんのお母さん(僕のひいばあちゃん)は103歳で同じく病気なし、家の座敷で大往生。

ばあちゃんは92歳でまだまだ元気。

全くボケてもなく、自分でトイレと食事はできてる。

こういう先人のお手本と、自分自身の人体実験ですぐに分かる。

今では毎日手作りの食生活なので数日間の旅などで、外食したりすると途端に毎朝スルスルに出るウンコが出なくなる。

反対に3食続けて玄米をよく噛んで食べて便秘になりようがない。

必ずしも玄米が全てじゃない。

日本の伝統食はとにかくお米。

6~7割を米の飯、後は味噌汁や漬けものという発酵食品が基本。

当然昨日の鹿や猪も獲れれば食べるし、魚だって食べる。

基本が出来ると、毎日すこぶる調子いい。

メタボや生活習慣病などなる訳ないし、ダルいとかヤル気が出ないなんて事も全くない。

健康になるのが目的で日本の伝統食がいいというのではない。

健康なのは当たり前の事なのだ。

自然界とはそのように出来てる。

もちろん年を取れば老いる。

アンチエイジングなんてあり得ない。

ただ、今の常識がメチャクチャ過ぎる。

穀類が少なく、肉、油、砂糖のオンパレード。

加えて、伝統的な発酵食品も少ない。

そりゃ、そんな生活から粗食にしたら、結果的に若返るのは当然。

徹底的な手作りが無理なら、まず毎日電子ジャーで白いご飯を炊く所からだ。

で、加工品や甘い〇〇の素を減らしていく。

原材料が「梅、食塩」の梅干し。

原材料が「大豆、小麦、食塩」の醤油。

原材料が「大豆、米麹(麦麹)食塩」の味噌。

これらが不可欠だ。

お米や野菜が無農薬じゃなくてもいい。

ともすれば「〇〇が体にいい。」というプラスしていく情報に流されてしまう。

「コレを食べればドコソコにいい。」なんてものはない。

「何かいいものを取り入れるか?」じゃなく、「要らんものを辞めていく。」

ココが最重要ポイントだ!

健康になるのに金や特別な設備がかかるのは絶対オカシイぞ!!!

簡易の階段作り。

移動が出来る梯子のようなもの。

かと言って、梯子のように片手づつ持たないと登れないようではいけない。

両手フリーで不安なく登れる階段。

これは昔の土蔵で使うもの。

今までは梯子しかなくて、大きなものを二階に持ち上げることが出来なかったそう。

自分の所のじゃないので、カンナを当ててキチンと作る。

大型のルーターまでは持ってないので、木工ボンド&ビスで段の受けを作る。

プロの大工さんでも木工ボンドは多用する。

木と木の接着には強烈な力で付く。

特にビスで縫いつけたり、クランプで固定するとその力は倍増される。

先にキチッと部品を作っておくと、作業がスムーズ。

ほい、完成。

強度のために3㎝厚のしっかりした材を使ったけど、意外と軽くて持ち運びもしやすい。

にこちゃんは毎日キッチンの前の畑で自分で収穫してくる。

最近は煮物が多かったので、昨日はステーキ。

今年の大根はよく出来てて超甘くて美味しい。

昨日は京都のみやびと友達のみかおが帰ってきてて、一緒にお昼。

薪ストーブの上の面積が大きいので、一度に色々できる。

これはパスタを茹でて、みやびの作った鹿肉のリエットで和えてる。

玄米焼きオムスビも同時に焼ける。

端の方ではスープも温められるし。

みやびとみかおは京北町で古民家を借りて、お米と野菜と作っての自給自足生活。

たまに出店やケータリングで現金収入を得てる。

お正月に来てくれた「はるや」ともイベント会場で一緒になるそう。

「かめのみみ」という屋号で出店してるので京都の人はよろしく!

鹿肉のパスタ、生のカブ添え。

煮物の残り、キムチ、スダチと各自パスタに混ぜながら食べるスタイル。

自分好みに調節しながら食べるのがいい。

鹿肉の燻製。

京都の北部ではめちゃくちゃ鹿が増えてて、じゃんじゃん獲れるそうな。

これはみやびが獲ったんではないけど、頂けるとか。

その土地でその季節に獲れるものを食べる。

未精製の穀類と旬の野菜中心で。

これがマクロビオティック(日本の伝統食)。

何か小難しい理屈のように考える人も多いみたいやけど、極めてシンプル。

要するに戦前の食生活は皆がマクロビオティック。

トラックで遠くに輸送したり、冷蔵や冷凍保存しなければ、そうならざるを得ない。

まして、外国のものを輸入したりできる訳ないし。

ウチのじいちゃん(大正2年生まれ)なら麦飯、野菜の煮物、漬けものという食生活。

出汁は瀬戸内海のいりこ、冬にはフナをよく食べたそう。

これが香川の伝統食。

95歳で病気なし、老衰で家の座敷で亡くなった。

そのじいちゃんのお母さん(僕のひいばあちゃん)は103歳で同じく病気なし、家の座敷で大往生。

ばあちゃんは92歳でまだまだ元気。

全くボケてもなく、自分でトイレと食事はできてる。

こういう先人のお手本と、自分自身の人体実験ですぐに分かる。

今では毎日手作りの食生活なので数日間の旅などで、外食したりすると途端に毎朝スルスルに出るウンコが出なくなる。

反対に3食続けて玄米をよく噛んで食べて便秘になりようがない。

必ずしも玄米が全てじゃない。

日本の伝統食はとにかくお米。

6~7割を米の飯、後は味噌汁や漬けものという発酵食品が基本。

当然昨日の鹿や猪も獲れれば食べるし、魚だって食べる。

基本が出来ると、毎日すこぶる調子いい。

メタボや生活習慣病などなる訳ないし、ダルいとかヤル気が出ないなんて事も全くない。

健康になるのが目的で日本の伝統食がいいというのではない。

健康なのは当たり前の事なのだ。

自然界とはそのように出来てる。

もちろん年を取れば老いる。

アンチエイジングなんてあり得ない。

ただ、今の常識がメチャクチャ過ぎる。

穀類が少なく、肉、油、砂糖のオンパレード。

加えて、伝統的な発酵食品も少ない。

そりゃ、そんな生活から粗食にしたら、結果的に若返るのは当然。

徹底的な手作りが無理なら、まず毎日電子ジャーで白いご飯を炊く所からだ。

で、加工品や甘い〇〇の素を減らしていく。

原材料が「梅、食塩」の梅干し。

原材料が「大豆、小麦、食塩」の醤油。

原材料が「大豆、米麹(麦麹)食塩」の味噌。

これらが不可欠だ。

お米や野菜が無農薬じゃなくてもいい。

ともすれば「〇〇が体にいい。」というプラスしていく情報に流されてしまう。

「コレを食べればドコソコにいい。」なんてものはない。

「何かいいものを取り入れるか?」じゃなく、「要らんものを辞めていく。」

ココが最重要ポイントだ!

健康になるのに金や特別な設備がかかるのは絶対オカシイぞ!!!

タグ :鹿肉

2013年01月10日

何が教育なのか?

この冬休み明けから3日も連続で野遊は学校に行ってる。

基本、ホームスクーラーの彼は行きたい時には自主的に行く。

弁当とお茶持参で。

おかずは豆腐のキッシュ、キムチ、大豆ミートの唐揚げ。

玄米オムスビは梅しそ、ゴマ油味噌、ヌカのふりかけ。

給食を食べてた時期もあったけど、自分の判断で弁当にした。

これはウチの何でも手づくり生活と、家族で通う松見歯科による洗脳に他ならない。

松見歯科に置いてある小児科医の真弓定夫先生のマンガの影響も大きい。

「客観的な事実を教える」なんて事は不可能。

今の権力側からすればテレビも新聞も全て本当の情報。

その情報の裏にはこういう構図があるんだと親が教えるしかない。

子どもは親にかかってる。

親の生き方=教育

http://biken-guide.co.jp/index.php

美健ガイド社のサイト

この中の「牛乳はモー毒?」、「ごはんはえらい!」、「肉はあぶない!」、「白砂糖は麻薬!?」この辺りがオススメ。

他にも経皮毒、薬、添加物、低体温、、、あらゆるテーマのマンガがある。

真弓先生は薬を出さない、注射を打たない医者。

「わら」の船越さんも尊敬するオルタナティブ医療の第一人者。

最近では新潟大学という国立大学の教授という肩書きの安保徹先生でも、薬を飲まない、がん検診を受けないということを奨めてる。

ネット社会ではこの真弓先生、てんつくマン、田中優さん、地球村、マクロビオティック、、、こういう今までの囚われから自由になろうという主張には必ず反発がある。

今までの常識で理解できない事は全て「トンデモ」という括りになる。

ようやくこのブログにもヤッカミのコメントが入るようになってきた。

自分で見つけた自画杜撰と言うキーワード。

廃材イジッて金の不安から解放され、悠々自適な左ウチワ。

ここまで来るには、一軒目の廃材ハウス着工から13年という時間をかけてきた。

もちろんそのプロセスこそがワクワクの歓び。

自分の人生は自分の責任で自分で構築するのだ。

人任せにしない。

人のせい、社会のせい、時代のせいにしない。

運が悪いなんてことはない。

全て自分でやったことが自分に返ってきてるだけなのだ。

思いっきりアクセルを踏む快感と、チビチビブレーキかけながら愚痴や悪口を言う生き方とがある。

もちろん、誰だって常にポジティブとか、一日中ネガティブって訳でもない。

僕は20代前半で、「こういう大人になるののは嫌やなー。」という生き方と、「かっこええーーー!!」という生き方の両方に直に触れることができた。

自分の憧れる師匠を見つけろ!

ネットの中だけでは暗中模索だ。

実際に動いて会いに行け!!

で、夜ごはんは

菊イモのキンピラ。

アラメとレンコンの煮物。

豆腐ハンバーグのオーロラソース。

ペンペン草のじゃこ和え。

にこちゃんの煮物。

キッチンの前の菜園から大根と人参を取って来る所から一人でやる。

同じ素材を2種類の切り方にする自由さは大人にはないよねー。

基本、ホームスクーラーの彼は行きたい時には自主的に行く。

弁当とお茶持参で。

おかずは豆腐のキッシュ、キムチ、大豆ミートの唐揚げ。

玄米オムスビは梅しそ、ゴマ油味噌、ヌカのふりかけ。

給食を食べてた時期もあったけど、自分の判断で弁当にした。

これはウチの何でも手づくり生活と、家族で通う松見歯科による洗脳に他ならない。

松見歯科に置いてある小児科医の真弓定夫先生のマンガの影響も大きい。

「客観的な事実を教える」なんて事は不可能。

今の権力側からすればテレビも新聞も全て本当の情報。

その情報の裏にはこういう構図があるんだと親が教えるしかない。

子どもは親にかかってる。

親の生き方=教育

http://biken-guide.co.jp/index.php

美健ガイド社のサイト

この中の「牛乳はモー毒?」、「ごはんはえらい!」、「肉はあぶない!」、「白砂糖は麻薬!?」この辺りがオススメ。

他にも経皮毒、薬、添加物、低体温、、、あらゆるテーマのマンガがある。

真弓先生は薬を出さない、注射を打たない医者。

「わら」の船越さんも尊敬するオルタナティブ医療の第一人者。

最近では新潟大学という国立大学の教授という肩書きの安保徹先生でも、薬を飲まない、がん検診を受けないということを奨めてる。

ネット社会ではこの真弓先生、てんつくマン、田中優さん、地球村、マクロビオティック、、、こういう今までの囚われから自由になろうという主張には必ず反発がある。

今までの常識で理解できない事は全て「トンデモ」という括りになる。

ようやくこのブログにもヤッカミのコメントが入るようになってきた。

自分で見つけた自画杜撰と言うキーワード。

廃材イジッて金の不安から解放され、悠々自適な左ウチワ。

ここまで来るには、一軒目の廃材ハウス着工から13年という時間をかけてきた。

もちろんそのプロセスこそがワクワクの歓び。

自分の人生は自分の責任で自分で構築するのだ。

人任せにしない。

人のせい、社会のせい、時代のせいにしない。

運が悪いなんてことはない。

全て自分でやったことが自分に返ってきてるだけなのだ。

思いっきりアクセルを踏む快感と、チビチビブレーキかけながら愚痴や悪口を言う生き方とがある。

もちろん、誰だって常にポジティブとか、一日中ネガティブって訳でもない。

僕は20代前半で、「こういう大人になるののは嫌やなー。」という生き方と、「かっこええーーー!!」という生き方の両方に直に触れることができた。

自分の憧れる師匠を見つけろ!

ネットの中だけでは暗中模索だ。

実際に動いて会いに行け!!

で、夜ごはんは

菊イモのキンピラ。

アラメとレンコンの煮物。

豆腐ハンバーグのオーロラソース。

ペンペン草のじゃこ和え。

にこちゃんの煮物。

キッチンの前の菜園から大根と人参を取って来る所から一人でやる。

同じ素材を2種類の切り方にする自由さは大人にはないよねー。

タグ :教育

2013年01月09日

塩の初釜

瀬戸内海沿岸でも、この丸亀、宇多津、坂出までの浜は遠浅で昔から日本でも屈指の塩田地帯だった。

特にこの地域は「入浜式塩田」という潮の干満を利用した合理的な製法。

それが僕の生まれた70年代にはイオン交換膜製塩法にとって代わられて廃止するに至ってる。

製塩法の合理化は丸亀、宇多津、坂出という現在の大埋立地帯を作り、工業団地やコンビナートに直結した。

現在では宇多津の臨海公園の中に復元塩田がある。

しかも資料館的な展示のためじゃなく、ちゃんと昔の製法で塩を生産してる。

これは砂を竹のギザギザトンボで筋をつけてる作業。

砂にキレイな縞模様がつくと、ヒシャクで海水をかける。

乾燥するたんびにかけるそうな。

夏はよく乾くので頻度を上げるとか。

それで、塩のついた砂を中央のコンクリートの箱の中に集める。

その上から海水をかけて、下の甕に濃縮された海水を採る。

それを鹹水(かんすい)と言って、塩分3%の海水を18%にまで高める。

今度は箱の横に盛り上げてる砂を広げて同じ作業を繰り返す。

鹹水を運ぶのは昔ながらの天秤棒。

計量の意味もあって、ナミナミと入れるので70㌔もあるんだとか。

鹹水を作るのも運ぶのも重労働。

ここの職員は年中実際に作業されてる。

夏場の大変さは容易に想像できる。

18%になった鹹水は茅葺きの釜屋に運ばれて煮詰める。

この作業を煎熬(せんごう)といい、昔は当然薪で焚いてた。

ここでは灯油のボイラーで焚いてる。

昨日が初釜の神事。

取材陣も詰めかけて来てた。

ひたすら煮詰めていく。

まず、カルシウムなどの不純物が結晶化してくるのでそれを取り除く。

表面に浮いてくるアクは網ですくう。

焚き続けること5時間で完成。

一度に生産できる量は約100㌔だとか。

最後に残ったニガリは釜の横のオトシに集める。

これがニガリ。

ニガリは純正の豆腐作りに欠かせないし、ご飯を炊く時にほんの数滴入れたりしてもいい。

1000倍とかに薄めて畑にまくとマグネシウムの補給となって、よく野菜が育つ。

いつも愛用してる天草の「小さな海」という松本さんの塩もこうして煮詰めて作られてる。

松本さんの所では流下式というこの入浜式の後に登場した製法で鹹水を作り、薪で焚いて煮詰める。

「昔ながら」というノスタルジーが大事なんじゃあない。

一番ハッキリと違いが出るのは塩化ナトリウムの割合。

JTのイオン交換膜塩は99%が塩化ナトリウム。

昔の製法で作られた自然海塩は80%台。

後は、海に含まれるマグネシウムやカルシウムなどのミネラルが含まれる。

動物の身体の血液や体液は正に海水の成分に近い。

汗や尿で失われる塩分を常に補わないといけないのと同時に、ミネラルも一緒。

イオン交換膜塩で補えないミネラルをサプリメントで補うのは困難。

自然に決定されてる、海の成分なり、血液の成分を人間が作りだすことはできない。

言わば、自然海塩が天然のサプリメントなのだ。

天草の「小さな海」

高知の「美味海」、「あまみ」、「土佐の山塩小僧」

長崎の「海の子」

こういう塩。

値段で見ると分かりやすい。

500gで1000円ぐらい。

JTの「食塩」が5㌔で500円。

その中間に位置するのが1㌔300円ぐらいの赤穂の塩、伯方の塩、シママースというレベル。

これらは外国産の岩塩にニガリを加えて、それっぽくしたもの。

他にも「高温焼成」とか「アンデスの塩」とか特殊な塩も多い。

やたらと高いのは普段使いとして使えない。

岩塩も元は海の塩だけど、結晶した時代や掘られる場所によって、成分がマチマチ。

ウチでもベジマヨネーズを作る時などごくたまに「ブラックソルト」というのを使う。

でも基本は海水を濃縮して煮詰めるか、天日乾燥した塩が望ましい。

500gで1000円払えば、しばらく持つ。

実質本位なこういうものをケチって瓶に入った健康食品を買うのはナンセンス。

ウチでは梅干し、味噌、タクアンなどに使う塩も全て、天草の「小さな海」。

タマタマ松本さんとのご縁でそうしてるだけ。

高知の塩もいいし、この宇多津の塩もいい。

客観的にどうのこうのよりも、自分が納得する設定にしないといけない。

〇〇がいい、△△が悪いというのは自分の中で決める。

玄米にしろ、脱砂糖にしろ、こういう塩選びにしろ、ウチの家族が10年以上という単位で実践してきてすこぶる調子がいいからそうしてるだけ。

風邪で寝込むことも、ダルくなることもウツになることもない。

スーパー健康優良状態。

自給自足だろうが、企業戦士だろうが、人間は身体が資本。

その身体を作るのが「食」。

その要の塩やからねー。

身近にもこういう素晴らしい塩作りが残っててよかった。

特にこの地域は「入浜式塩田」という潮の干満を利用した合理的な製法。

それが僕の生まれた70年代にはイオン交換膜製塩法にとって代わられて廃止するに至ってる。

製塩法の合理化は丸亀、宇多津、坂出という現在の大埋立地帯を作り、工業団地やコンビナートに直結した。

現在では宇多津の臨海公園の中に復元塩田がある。

しかも資料館的な展示のためじゃなく、ちゃんと昔の製法で塩を生産してる。

これは砂を竹のギザギザトンボで筋をつけてる作業。

砂にキレイな縞模様がつくと、ヒシャクで海水をかける。

乾燥するたんびにかけるそうな。

夏はよく乾くので頻度を上げるとか。

それで、塩のついた砂を中央のコンクリートの箱の中に集める。

その上から海水をかけて、下の甕に濃縮された海水を採る。

それを鹹水(かんすい)と言って、塩分3%の海水を18%にまで高める。

今度は箱の横に盛り上げてる砂を広げて同じ作業を繰り返す。

鹹水を運ぶのは昔ながらの天秤棒。

計量の意味もあって、ナミナミと入れるので70㌔もあるんだとか。

鹹水を作るのも運ぶのも重労働。

ここの職員は年中実際に作業されてる。

夏場の大変さは容易に想像できる。

18%になった鹹水は茅葺きの釜屋に運ばれて煮詰める。

この作業を煎熬(せんごう)といい、昔は当然薪で焚いてた。

ここでは灯油のボイラーで焚いてる。

昨日が初釜の神事。

取材陣も詰めかけて来てた。

ひたすら煮詰めていく。

まず、カルシウムなどの不純物が結晶化してくるのでそれを取り除く。

表面に浮いてくるアクは網ですくう。

焚き続けること5時間で完成。

一度に生産できる量は約100㌔だとか。

最後に残ったニガリは釜の横のオトシに集める。

これがニガリ。

ニガリは純正の豆腐作りに欠かせないし、ご飯を炊く時にほんの数滴入れたりしてもいい。

1000倍とかに薄めて畑にまくとマグネシウムの補給となって、よく野菜が育つ。

いつも愛用してる天草の「小さな海」という松本さんの塩もこうして煮詰めて作られてる。

松本さんの所では流下式というこの入浜式の後に登場した製法で鹹水を作り、薪で焚いて煮詰める。

「昔ながら」というノスタルジーが大事なんじゃあない。

一番ハッキリと違いが出るのは塩化ナトリウムの割合。

JTのイオン交換膜塩は99%が塩化ナトリウム。

昔の製法で作られた自然海塩は80%台。

後は、海に含まれるマグネシウムやカルシウムなどのミネラルが含まれる。

動物の身体の血液や体液は正に海水の成分に近い。

汗や尿で失われる塩分を常に補わないといけないのと同時に、ミネラルも一緒。

イオン交換膜塩で補えないミネラルをサプリメントで補うのは困難。

自然に決定されてる、海の成分なり、血液の成分を人間が作りだすことはできない。

言わば、自然海塩が天然のサプリメントなのだ。

天草の「小さな海」

高知の「美味海」、「あまみ」、「土佐の山塩小僧」

長崎の「海の子」

こういう塩。

値段で見ると分かりやすい。

500gで1000円ぐらい。

JTの「食塩」が5㌔で500円。

その中間に位置するのが1㌔300円ぐらいの赤穂の塩、伯方の塩、シママースというレベル。

これらは外国産の岩塩にニガリを加えて、それっぽくしたもの。

他にも「高温焼成」とか「アンデスの塩」とか特殊な塩も多い。

やたらと高いのは普段使いとして使えない。

岩塩も元は海の塩だけど、結晶した時代や掘られる場所によって、成分がマチマチ。

ウチでもベジマヨネーズを作る時などごくたまに「ブラックソルト」というのを使う。

でも基本は海水を濃縮して煮詰めるか、天日乾燥した塩が望ましい。

500gで1000円払えば、しばらく持つ。

実質本位なこういうものをケチって瓶に入った健康食品を買うのはナンセンス。

ウチでは梅干し、味噌、タクアンなどに使う塩も全て、天草の「小さな海」。

タマタマ松本さんとのご縁でそうしてるだけ。

高知の塩もいいし、この宇多津の塩もいい。

客観的にどうのこうのよりも、自分が納得する設定にしないといけない。

〇〇がいい、△△が悪いというのは自分の中で決める。

玄米にしろ、脱砂糖にしろ、こういう塩選びにしろ、ウチの家族が10年以上という単位で実践してきてすこぶる調子がいいからそうしてるだけ。

風邪で寝込むことも、ダルくなることもウツになることもない。

スーパー健康優良状態。

自給自足だろうが、企業戦士だろうが、人間は身体が資本。

その身体を作るのが「食」。

その要の塩やからねー。

身近にもこういう素晴らしい塩作りが残っててよかった。

タグ :塩

2013年01月08日

手作りは難しい?

隣町の宇多津町のこだわりの豆腐屋「くぼさんのとうふ」に行った。

契約栽培の国産無農薬大豆、高知の「命と塩の会」のにがり、揚げ油は圧搾ゴマ油という徹底ぶり。

週に一回ぐらいは豆腐を買いに行く。

昨日は帰りに宇多津の産直へ。

ここには「魚の大空」という屋号で弱冠20代の若者が魚ブースを設けてる。

産直というのもあるけど、とにかく安くて新鮮。

昨日はメノリが安く出てたのでたくさん仕入れた。

袋には海水が詰まってるんで、洗って絞って煮詰めていく。

味付けは本醸造醤油と三河本味醂だけ。

そんなに焦げ付く心配もなくて超簡単。

毎日、玄米ご飯と味噌汁、梅干し+季節の漬物や常備菜という朝食。

今の季節にはこのメノリの佃煮やキムチ、大根やカブの漬物が並ぶ。

活きてるオコゼも仕入れた。

これは一匹100円。

ヒレの先に毒がある。

この部分はキッチンバサミで切り取る。

カワハギなんか小さいとはいえ、一匹20円!?

しかも、自分で捌くからオマケしてくれるし。

ここは本当に現代の日本か?

カワハギは煮つけにした。

これは酒と醤油だけ。

味醂も入れない。

肝と身を一緒に食べると最高。

オコゼは苦労しながらも刺身にした。

骨の唐揚げがまた美味い。

これは予め塩を利かせてるんで、橙を絞って頂くとバッチリ。

玄米ご飯にも純米酒にも合う最高のおかず。

瀬戸内海の海の幸がこんなに安く得られるんやからねー。

最近国道沿いには、とにかく安かろう悪かろうの大手外食産業の店が随分と増えた。

これらはジャンクフードという文字通りのゴミ。

手作りするか、料理人が一から仕込んだちゃんとした店に行かないと美味しいものは食べられない。

だからウチでは手作りだ。

手作りとか自給自足のハードルの高さって勝手に自分が「難しそう。」と決めてるだけ。

それはやったことのない時はみんなそう。

実は難しくもなんともない簡単なものばかり。

そのちょっとした事の組み合わせの連続で手作り生活は充実していく。

家作り、田んぼ、薪の生活、井戸掘り、漬けものや保存食、脱病院、、、。

どれもやってみたらそれなりに出来るもの。

ウチでやってる事の大半はぶっつけ本番。

大工や料理の修行もしてないし、農業の研修を受けた訳でもない。

特別な資格もスキルも必要としない。

やればやる程出来ていく。

完璧を目指さない。

それが廃材自画杜撰生活。

万人に受け入れられる事を目的としてない。

ましてや、社会を変えようなどとも思っていない。

社会は自然と変わってきたし、これからも重要と供給で変化していく。

どれも自分が実際にやって来たし、これからもしていく。

それで金や老後の不安のない楽チン人生を手に入れた(確)。

毎日ワクワクして美味しく楽しく生きていく。

いやー、ホント最高!!!

契約栽培の国産無農薬大豆、高知の「命と塩の会」のにがり、揚げ油は圧搾ゴマ油という徹底ぶり。

週に一回ぐらいは豆腐を買いに行く。

昨日は帰りに宇多津の産直へ。

ここには「魚の大空」という屋号で弱冠20代の若者が魚ブースを設けてる。

産直というのもあるけど、とにかく安くて新鮮。

昨日はメノリが安く出てたのでたくさん仕入れた。

袋には海水が詰まってるんで、洗って絞って煮詰めていく。

味付けは本醸造醤油と三河本味醂だけ。

そんなに焦げ付く心配もなくて超簡単。

毎日、玄米ご飯と味噌汁、梅干し+季節の漬物や常備菜という朝食。

今の季節にはこのメノリの佃煮やキムチ、大根やカブの漬物が並ぶ。

活きてるオコゼも仕入れた。

これは一匹100円。

ヒレの先に毒がある。

この部分はキッチンバサミで切り取る。

カワハギなんか小さいとはいえ、一匹20円!?

しかも、自分で捌くからオマケしてくれるし。

ここは本当に現代の日本か?

カワハギは煮つけにした。

これは酒と醤油だけ。

味醂も入れない。

肝と身を一緒に食べると最高。

オコゼは苦労しながらも刺身にした。

骨の唐揚げがまた美味い。

これは予め塩を利かせてるんで、橙を絞って頂くとバッチリ。

玄米ご飯にも純米酒にも合う最高のおかず。

瀬戸内海の海の幸がこんなに安く得られるんやからねー。

最近国道沿いには、とにかく安かろう悪かろうの大手外食産業の店が随分と増えた。

これらはジャンクフードという文字通りのゴミ。

手作りするか、料理人が一から仕込んだちゃんとした店に行かないと美味しいものは食べられない。

だからウチでは手作りだ。

手作りとか自給自足のハードルの高さって勝手に自分が「難しそう。」と決めてるだけ。

それはやったことのない時はみんなそう。

実は難しくもなんともない簡単なものばかり。

そのちょっとした事の組み合わせの連続で手作り生活は充実していく。

家作り、田んぼ、薪の生活、井戸掘り、漬けものや保存食、脱病院、、、。

どれもやってみたらそれなりに出来るもの。

ウチでやってる事の大半はぶっつけ本番。

大工や料理の修行もしてないし、農業の研修を受けた訳でもない。

特別な資格もスキルも必要としない。

やればやる程出来ていく。

完璧を目指さない。

それが廃材自画杜撰生活。

万人に受け入れられる事を目的としてない。

ましてや、社会を変えようなどとも思っていない。

社会は自然と変わってきたし、これからも重要と供給で変化していく。

どれも自分が実際にやって来たし、これからもしていく。

それで金や老後の不安のない楽チン人生を手に入れた(確)。

毎日ワクワクして美味しく楽しく生きていく。

いやー、ホント最高!!!

タグ :魚料理

2013年01月07日

昔の同級生が来廃

これは落ちてたんじゃなく、ホームセンターで見つけた。

不明な果樹の苗で100円でセールしてた。

植える所はたくさんある。

備前の実家からもらってきた椎茸の原木。

廃材天国は日当たり良過ぎて椎茸栽培に適さない。

一軒目の廃材ハウスの時は竹藪の中に置いてるだけで、ジャンジャン採れてた。

ここへ来て、何度も失敗してる。

日蔭だけど、風通しはよく、雨の当たる場所ってのが中々ない。

ここは風呂と離れの間で、雨が当たるし、日蔭。

右が風呂建屋、左が離れ。

離れは野遊の部屋になってるけど、実際にはほとんど使ってなく、弟子居候の部屋になったりもする。

中学の時の同級生が子どもを連れて遊びに来た。

コレがうちの遊び。

丁度、野遊と土歩と歳が一緒で、超盛り上がって遊んだ。

大人も大物に挑戦。

ビール持参で来てくれたんで、作業の後に乾杯。

カブ、白菜、春雨の炒め煮。

カブの甘酒マリネ。

菊イモのキンピラ。

必殺の残り物リメイク料理。

お節料理で残った黒豆や昆布巻のキッシュ。

今回のキムチは最高の漬かり具合。

子ども達は初めて食べる焼き玄米ムスビをよく食べた。

これは食後のパンをダッチオーブンで焼いてる所。

上火がないので、一回ひっくり返すと上手く焼けた。

クラストがバッチリ香ばしくて最高。

最近は滅多とパンを焼くこともなくなったけど、酵母を培養するために使わないといけない。

子どもはすぐに順応できる。

何しろ廃材の家は楽しいし、玄米のムスビも喜んで食べる。

住宅ローンがあって、今後の事で悩んでる友人も「凄いよなー。」を連発してた。

ポイントは今の社会の中の常識に沿って悩むとドツボに入る。

今の社会そのものが狂ってるという設定にする事。

年収5000万で、それが最高と思ってるんなら設定を変える必要はない。

「何かおかしい。」

「このままでいいのか?」

と疑問を持った以上は変えた方がスムーズ。

自ら脱線してしてしまえば悩むことはなくなる。

というか、そうしない限り楽にはなれない。

向こうに合わせるんじゃない。

自分の納得のいく独自のスタイルを自分のやりたいように構築するだけ。

いわゆる社会的成功を夢見るのと正反対。

借金して事業を起こすようなバクチじみた事やる時代とちゃうぞ。

経済学者でも「脱成長」とか言いだしてる。

生活と金の関係性を捉える角度を変えていこう。

不況で大変?

そういう設定も古い古い。

ここは豊かな瑞穂の国なのだ。

設定しだいでどうにでもなるぞ!

と、この左ウチワ実践者が言うてるんやから間違いない!!!

タグ :遊び

2013年01月06日

ビワの苗木が落ちてた

廃材天国は市街地郊外の開発の進む田園地帯にある。

近くに里山があるでもなし、美しい川が流れてもいない。

でもすぐ近所に、車の通らない昔の道があって、お地蔵さんのある場所がある。

その辺りには休耕畑があって、柿、ビワ、イチジクなどが勝手に成ってる。

果樹の下にはフキ畑が広がり、他の野草も採れる。

畑の持ち主は全く来ないので許可を得て、季節ごとに色々採ってる。

こういう風に持ち主が管理を放棄してる畑って以外とあるもの。

田舎の農家にはもれなく植わってる夏ミカンなども80%は収穫されずにほったらかしにされてる。

「採っていいですか?」と一言声をかければ、「余って困っとるぐらいやからなんぼでも採ってええで。」となる。

まず聞いてみる。

聞くのはタダだ。

聞きもしないうちから「まず無理やろな。」というブレーキを踏むな。

正しいブレーキの使い方。

軽トラ走らせてて、解体現場を見つけたら躊躇なくブレーキを踏む。

勢いよく「こんちはー!」と挨拶する所から。

そこで「アルミサッシが欲しいんですけど。」と交渉する。

「仕事の邪魔にならんようにするんならええぞ。」となればしめたもの。

自分の取りたいサッシの取り外し以外の作業も進んでやる。

そこで現場の職人以上に働いて、一目置かれるまでがポイント。

そうなれば「軽トラしかないんなら、ウチのダンプで運んだらええわ。」とか融通してくれるようになる。

にこちゃんと散歩中にその休耕畑でビワの苗木発見。

すぐにスコップを取りに帰り、廃材天国に移植する。

3本移植した。

600坪の廃材天国は広いようで廃材がひしめき、果樹をたくさん植えるには手狭になってきた。

こちらは備前の実家からもらってきたビワの葉と枝。

葉はホワイトリカーに漬け込み、ビワエキスにする。

これは薪生活では出番の多い、火傷の特効薬。

他にはオリーブオイルに漬け込み、ビワクリームの原料にする。

ビワエキスはアルコール抽出なので3ヶ月もすれば十分。

でも、ビワクリームの方は2年という時間を要する。

その後、蜜蝋を溶かして混ぜて、塗るのに丁度いいクリーム状にする。

そしてそして枝は細かく削って草木染めの染料にする。

どんだけ利用するんや!?というトコトンぶり。

こういう事のために3、4年前に植えてたビワが一本あっただけだった。

今回3本植えて計4本になった。

漬け込み系だけじゃなく、葉は頭痛や腹痛、腰痛の湿布としても使えるし。

他にも成り物系を色々増やしていきたいもの。

近くに里山があるでもなし、美しい川が流れてもいない。

でもすぐ近所に、車の通らない昔の道があって、お地蔵さんのある場所がある。

その辺りには休耕畑があって、柿、ビワ、イチジクなどが勝手に成ってる。

果樹の下にはフキ畑が広がり、他の野草も採れる。

畑の持ち主は全く来ないので許可を得て、季節ごとに色々採ってる。

こういう風に持ち主が管理を放棄してる畑って以外とあるもの。

田舎の農家にはもれなく植わってる夏ミカンなども80%は収穫されずにほったらかしにされてる。

「採っていいですか?」と一言声をかければ、「余って困っとるぐらいやからなんぼでも採ってええで。」となる。

まず聞いてみる。

聞くのはタダだ。

聞きもしないうちから「まず無理やろな。」というブレーキを踏むな。

正しいブレーキの使い方。

軽トラ走らせてて、解体現場を見つけたら躊躇なくブレーキを踏む。

勢いよく「こんちはー!」と挨拶する所から。

そこで「アルミサッシが欲しいんですけど。」と交渉する。

「仕事の邪魔にならんようにするんならええぞ。」となればしめたもの。

自分の取りたいサッシの取り外し以外の作業も進んでやる。

そこで現場の職人以上に働いて、一目置かれるまでがポイント。

そうなれば「軽トラしかないんなら、ウチのダンプで運んだらええわ。」とか融通してくれるようになる。

にこちゃんと散歩中にその休耕畑でビワの苗木発見。

すぐにスコップを取りに帰り、廃材天国に移植する。

3本移植した。

600坪の廃材天国は広いようで廃材がひしめき、果樹をたくさん植えるには手狭になってきた。

こちらは備前の実家からもらってきたビワの葉と枝。

葉はホワイトリカーに漬け込み、ビワエキスにする。

これは薪生活では出番の多い、火傷の特効薬。

他にはオリーブオイルに漬け込み、ビワクリームの原料にする。

ビワエキスはアルコール抽出なので3ヶ月もすれば十分。

でも、ビワクリームの方は2年という時間を要する。

その後、蜜蝋を溶かして混ぜて、塗るのに丁度いいクリーム状にする。

そしてそして枝は細かく削って草木染めの染料にする。

どんだけ利用するんや!?というトコトンぶり。

こういう事のために3、4年前に植えてたビワが一本あっただけだった。

今回3本植えて計4本になった。

漬け込み系だけじゃなく、葉は頭痛や腹痛、腰痛の湿布としても使えるし。

他にも成り物系を色々増やしていきたいもの。

タグ :採集

2013年01月05日

はるや来廃

備前の帰省から帰ってすぐ、滋賀の山中に住む友達家族が来廃。

http://haruyanahibi.cocolog-nifty.com/blog/

「はるや」のブログ

「はるや」とは屋号でオーガニック、ビーガンの店をイベント出店されてる。

同じような事やってるウチの大先輩。

ホームスクーリングで子育てしてる仲間としても先輩で、ウチの子ども達の憧れ的存在。

去年は念願の広い土地を取得して、今年からセルフビルドで家を建て始める。

セルフビルドに関してはウチの方が先輩。

しかし、今から作れるってええなー。

羨ましいなー。

ウチのように出来てしまえば面白くない。

これからゲストルームや子ども部屋作るとか構想はあるけど、どうせちっちゃいの。

やはり作るならデッカイ家が面白い。

何もない所からユンボで整地したり、基礎を作ったり。

大きな丸太をチェーンブロックで持ち上げたりするような工程にワクワクする。

いやーー、書いてるだけでワクワクしてくる。

天ぷらカーで遠征して手伝いに行きたいもの。

早速子ども達も楽しみにしてる。

再々行けないので、どのタイミングで行くかが問題。

とりあえず今は雪に覆われて作業にはかかれないそう。

雪がなくなる4月からのスタートだそう。

カワハギとタケノコメバル。

これは刺身用。

ナマコと煮付け用にアマテカレイも仕入れた。

滋賀の山の中から来てくれるので、瀬戸内の海の幸を用意した。

お正月のスーパーには養殖の鯛と養殖のブリぐらいしかなく、活け間のある魚屋でやっといい魚に出会った。

カワハギは薄造りに。

生肝と一緒に頂くのが究極。

瀬戸内に生まれてよかったーーー!

メバルの造りは難しいけど、何とか美味しく頂けるレベルにはなった。

ナマコはオロシポン酢で。

コノワタとメバルの肝。

イカとカブのタイ風カレー。

大根、豆、猪肉の煮物。

カブと白菜の甘酒マリネ。

はるやは中学生から赤ちゃんまでの4人兄妹。

廃材の家の中のターザンロープや外での野球やサッカーと、ウチの子とよく遊ぶ。

ご飯の後はみんなで五右衛門風呂。

泊まった翌日は香川の餡餅雑煮と備前のおすまし雑煮の両方を味わってもらった後、手打ちうどん大会。

いつもの野遊のやりかたと違い、僕が久々に一からやったのが失敗した。

水分が少なかったのと、踏み過ぎて固くしまり過ぎて、手では打てない程に、、、。

伸す所だけをパスタマシンでやって、切るのを包丁でやって、何とかなった。

釜揚げ、釜玉を楽しんだ後はザル。

芋とカボチャの天ぷらに、ネギ、ショウガに加え、自家製ユズコショウの薬味が最高。

廃材の家をバックに集合写真。

どんどん子ども達が大きくなって来て頼もしい。

ホームスクーラーの子ども達は何をやっても活き活きと前向き。

はるやよりも更に先輩の舞鶴のザ・ファミリーや高砂のうーたんの所の子らは20歳前後。

去年の大飯原発前の再稼働反対の占拠にも親とは別に自主的に来てたし。

こういう子らがこれからのリーダーになっていくんやろね。

廃材天国に弟子居候に来る大学生とはレベルが違う。

特に有名大学の子は、、、。

もちろん大学生が全員ボサーッとしてる訳ではないけど、客観的な傾向としてハッキリと分かる。

言われた事をこなすスタイルと自主的に生きるスタイルでは土俵が違う。

今の学校教育の批判でも何でもなく、両方を見た上での事実。

ボストンのサドベリーバレースクールなどは40年以上の歴史がある。

当然、卒業生が社会で活躍してる。

この国ではそういう子らが大人になった例があまりに少ない。

兵庫県の「まっくろくろすけ」をはじめ、〇〇サドベリーというデモクラティックスクールが増えつつはある。

ホームスクーリングの家庭も昔よりは増えてはいる。

しかし!

教育とか学校とか言う前の親の生きる姿勢が何より大事。

「自由と責任」とか議論するより、家での親の生き方だ。

どういう家に住み、何を食べるのか?

どういう仕事をし、何で収入を得て、どの店に行き、何を買うのか?

それらは全て自由に選択できるのだ。

大人が自分の納得する人生を選ばない限り、子どもが自由に生きられる筈がないぞ。

http://haruyanahibi.cocolog-nifty.com/blog/

「はるや」のブログ

「はるや」とは屋号でオーガニック、ビーガンの店をイベント出店されてる。

同じような事やってるウチの大先輩。

ホームスクーリングで子育てしてる仲間としても先輩で、ウチの子ども達の憧れ的存在。

去年は念願の広い土地を取得して、今年からセルフビルドで家を建て始める。

セルフビルドに関してはウチの方が先輩。

しかし、今から作れるってええなー。

羨ましいなー。

ウチのように出来てしまえば面白くない。

これからゲストルームや子ども部屋作るとか構想はあるけど、どうせちっちゃいの。

やはり作るならデッカイ家が面白い。

何もない所からユンボで整地したり、基礎を作ったり。

大きな丸太をチェーンブロックで持ち上げたりするような工程にワクワクする。

いやーー、書いてるだけでワクワクしてくる。

天ぷらカーで遠征して手伝いに行きたいもの。

早速子ども達も楽しみにしてる。

再々行けないので、どのタイミングで行くかが問題。

とりあえず今は雪に覆われて作業にはかかれないそう。

雪がなくなる4月からのスタートだそう。

カワハギとタケノコメバル。

これは刺身用。

ナマコと煮付け用にアマテカレイも仕入れた。

滋賀の山の中から来てくれるので、瀬戸内の海の幸を用意した。

お正月のスーパーには養殖の鯛と養殖のブリぐらいしかなく、活け間のある魚屋でやっといい魚に出会った。

カワハギは薄造りに。

生肝と一緒に頂くのが究極。

瀬戸内に生まれてよかったーーー!

メバルの造りは難しいけど、何とか美味しく頂けるレベルにはなった。

ナマコはオロシポン酢で。

コノワタとメバルの肝。

イカとカブのタイ風カレー。

大根、豆、猪肉の煮物。

カブと白菜の甘酒マリネ。

はるやは中学生から赤ちゃんまでの4人兄妹。

廃材の家の中のターザンロープや外での野球やサッカーと、ウチの子とよく遊ぶ。

ご飯の後はみんなで五右衛門風呂。

泊まった翌日は香川の餡餅雑煮と備前のおすまし雑煮の両方を味わってもらった後、手打ちうどん大会。

いつもの野遊のやりかたと違い、僕が久々に一からやったのが失敗した。

水分が少なかったのと、踏み過ぎて固くしまり過ぎて、手では打てない程に、、、。

伸す所だけをパスタマシンでやって、切るのを包丁でやって、何とかなった。

釜揚げ、釜玉を楽しんだ後はザル。

芋とカボチャの天ぷらに、ネギ、ショウガに加え、自家製ユズコショウの薬味が最高。

廃材の家をバックに集合写真。

どんどん子ども達が大きくなって来て頼もしい。

ホームスクーラーの子ども達は何をやっても活き活きと前向き。

はるやよりも更に先輩の舞鶴のザ・ファミリーや高砂のうーたんの所の子らは20歳前後。

去年の大飯原発前の再稼働反対の占拠にも親とは別に自主的に来てたし。

こういう子らがこれからのリーダーになっていくんやろね。

廃材天国に弟子居候に来る大学生とはレベルが違う。

特に有名大学の子は、、、。

もちろん大学生が全員ボサーッとしてる訳ではないけど、客観的な傾向としてハッキリと分かる。

言われた事をこなすスタイルと自主的に生きるスタイルでは土俵が違う。

今の学校教育の批判でも何でもなく、両方を見た上での事実。

ボストンのサドベリーバレースクールなどは40年以上の歴史がある。

当然、卒業生が社会で活躍してる。

この国ではそういう子らが大人になった例があまりに少ない。

兵庫県の「まっくろくろすけ」をはじめ、〇〇サドベリーというデモクラティックスクールが増えつつはある。

ホームスクーリングの家庭も昔よりは増えてはいる。

しかし!

教育とか学校とか言う前の親の生きる姿勢が何より大事。

「自由と責任」とか議論するより、家での親の生き方だ。

どういう家に住み、何を食べるのか?

どういう仕事をし、何で収入を得て、どの店に行き、何を買うのか?

それらは全て自由に選択できるのだ。

大人が自分の納得する人生を選ばない限り、子どもが自由に生きられる筈がないぞ。

タグ :ホームスクーリング

2013年01月03日

自分にフィットする事が一番

あけましておめでとうございました!

あっこちゃんの実家への帰省から戻り、ようやく酒も抜けて来た頃。

大晦日には実家で一日中おせち料理作り。

秋山家に代々伝わる磁器のお重。

地味なけど、滋味深い手作りの味。

夜は神社でまた餅つき。

子ども達の張り切りぶりが凄い。

この後、獅子の奉納と宮司さんにお祓いを受ける。

新年の祝詞を頂き、お参りする。

やはり身の引き締まる空気。

普段テキトー生活が身上でも、こういう節目は大事。

丸亀の実家で餡餅の雑煮とおせち料理を食べて、備前の実家に向かう。

ここでもケン玉大会。

めっちゃ盛り上がる大縄大会。

香川の餡餅雑煮と打って変わって、備前のは鶏肉の入ったおすましの雑煮。

これはこれで美味しいもの。

この寒さの中椎茸が出来てた。

中々上手くできないウチに勢いのいいホダ木を頂いた。

備前の実家の庭は正にセンスオブワンダーの世界。

庭から裏山へと続く雑木林。

柑橘類、梅、栗、山椒、イチジク、柿、ブドウ、、、様々な果樹に美しい菜園。

広葉樹の薪がギッシリ積み込まれた薪小屋。

庭や菜園が落ち葉で埋め尽くされてる上の歩くのが心地いい。

その美しい里山から、昨日廃材の家に帰って来た。

また焼却炉型薪ストーブに廃材くべて、玄米ご飯を炊く生活の始まりだ!

医、食、住、エネルギー、教育、アートなど、生活に必要なものの自給。

廃材生活の目指す自給自足とは、何から何まで自分で自分で作ろうとしてない。

特に「衣」なんか古着もらって事足りてるし。

厳密な意味での自給自足とはズレてる。

「自分の需要を自分で満たす。」

そう、それが足りればいいだけ。

盗んで来てはないけど、廃材生活に必要な材料は「解体現場」という現代の宝の山から獲ってくる。

家の材料の材木、アルミサッシから、冷蔵庫や洗濯機、自転車や三輪車、子ども服、バケツやジョウロなどの日用品まで。

それで十分賄われて、まだ余ってる。

余ってる廃材で知り合いから頼まれて倉庫建てたりしてる程。

廃材天国のノリは坂口恭平の言う「都市型狩猟採集生活」に近い。

何も買わずに生活を可能にする路上生活者のソレがそう。

それと「百の仕事をするから百姓」というお米作って代々暮らして来た日本人の原風景の折衷。

自分で決めた「廃材天国」という設定が、自分にフィットした。

だからこれだけ加速するし、年々楽チンになるばかり。

去年実現した、天ぷらカーと廃材ソーラー発電は最高だった。

今年はそれを上回る「廃材」が来るのか???

それは発信するエネルギーに比例してやってくるものだ。

金融緩和でインフレ?

消費税増税?

社会がどうなろうとも、揺るぎない左ウチワの生活が存続することだけはハッキリしてる!

開票する前からマークの入る「当確」と同じぐらいにね♪

あっこちゃんの実家への帰省から戻り、ようやく酒も抜けて来た頃。

大晦日には実家で一日中おせち料理作り。

秋山家に代々伝わる磁器のお重。

地味なけど、滋味深い手作りの味。

夜は神社でまた餅つき。

子ども達の張り切りぶりが凄い。

この後、獅子の奉納と宮司さんにお祓いを受ける。

新年の祝詞を頂き、お参りする。

やはり身の引き締まる空気。

普段テキトー生活が身上でも、こういう節目は大事。

丸亀の実家で餡餅の雑煮とおせち料理を食べて、備前の実家に向かう。

ここでもケン玉大会。

めっちゃ盛り上がる大縄大会。

香川の餡餅雑煮と打って変わって、備前のは鶏肉の入ったおすましの雑煮。

これはこれで美味しいもの。

この寒さの中椎茸が出来てた。

中々上手くできないウチに勢いのいいホダ木を頂いた。

備前の実家の庭は正にセンスオブワンダーの世界。

庭から裏山へと続く雑木林。

柑橘類、梅、栗、山椒、イチジク、柿、ブドウ、、、様々な果樹に美しい菜園。

広葉樹の薪がギッシリ積み込まれた薪小屋。

庭や菜園が落ち葉で埋め尽くされてる上の歩くのが心地いい。

その美しい里山から、昨日廃材の家に帰って来た。

また焼却炉型薪ストーブに廃材くべて、玄米ご飯を炊く生活の始まりだ!

医、食、住、エネルギー、教育、アートなど、生活に必要なものの自給。

廃材生活の目指す自給自足とは、何から何まで自分で自分で作ろうとしてない。

特に「衣」なんか古着もらって事足りてるし。

厳密な意味での自給自足とはズレてる。

「自分の需要を自分で満たす。」

そう、それが足りればいいだけ。

盗んで来てはないけど、廃材生活に必要な材料は「解体現場」という現代の宝の山から獲ってくる。

家の材料の材木、アルミサッシから、冷蔵庫や洗濯機、自転車や三輪車、子ども服、バケツやジョウロなどの日用品まで。

それで十分賄われて、まだ余ってる。

余ってる廃材で知り合いから頼まれて倉庫建てたりしてる程。

廃材天国のノリは坂口恭平の言う「都市型狩猟採集生活」に近い。

何も買わずに生活を可能にする路上生活者のソレがそう。

それと「百の仕事をするから百姓」というお米作って代々暮らして来た日本人の原風景の折衷。

自分で決めた「廃材天国」という設定が、自分にフィットした。

だからこれだけ加速するし、年々楽チンになるばかり。

去年実現した、天ぷらカーと廃材ソーラー発電は最高だった。

今年はそれを上回る「廃材」が来るのか???

それは発信するエネルギーに比例してやってくるものだ。

金融緩和でインフレ?

消費税増税?

社会がどうなろうとも、揺るぎない左ウチワの生活が存続することだけはハッキリしてる!

開票する前からマークの入る「当確」と同じぐらいにね♪

タグ :お正月