2013年08月03日

バジル穂の醤油漬け

バジルがよく育ってる。

次々に出る穂は放っておくと、種になってしまう。

そうなる前に、摘み取って捨ててる。

摘み取る量は多いので、全部は利用できない。

少量だけ醤油漬けにする。

一昼夜でこんな感じになる。

生だと葉と違って、苦味の強い穂の部分も醤油に漬かると美味しくなる。

とは言え大人の味。

玄米ご飯に乗せると合う。

でも、子どもたちは食べない。

桃の季節が終わり、スイカの季節。

親戚のおばちゃんの作ったのを頂いた。

最初はそのまま食べた方が感動的な美味しさ。

作業中の昼間のクールダウンと水分補給には最適。

これはスイカゼリー。

ゼリーと言っても、マクロビ仕様は動物性のゼラチンを使わない。

寒天の葛粉で固める。

この二つのバランスが重要だそうな。

自然海塩を振ると塩分の補給にもなる。

炎天下での昼間の作業中に、お茶や水ばかり飲んでるとダルくなってくる。

そうなる前に塩分を補給する。

一番いいのは梅干し。

一番いけなのはスポーツドリンク。

要らない糖分が山盛りやからね。

一番いい日本人の夏のドリンクは甘酒。

もちろん米と米麹だけの。

麹菌や酵母菌の活きた発酵食品。

なおかつ多糖類の甘酒はゆっくりと吸収されるから、身体にやさしい。

「飲む点滴」とか言うそうな。

コレが絶対的に体によくて、アレが間違いなく体に悪いというのは根拠のない言い掛かり。

うちら夫婦は自分の体で実験した結果、「こっちの方が調子いいわー。」という判断で今の食生活に至る。

しかし、男と女という性質の違いや労働の違いによって必要な塩分量も違う。

味付けを万人共通にすることなど出来ないのだ。

ご飯と野菜中心の食事だけじゃなく、こういう飲み物や塩分の取り方、糖分の断ち方。

これで健康で自由な生活がおくれるのだ!

健康とは特別な理想の状態じゃあないぞ。

生まれながらにして人間は健康だし、少々の病気や怪我は自然治癒で直る。

ほっといたら健康になっていまうこの心身を病気にするなど困難な事。

それを現代の類稀な努力をもって、病気にせしめてるのだ。

その努力を辞めようぜ!!!

2013年07月30日

ナスペースト

夏野菜で手巻き生春巻き大会。

手巻き寿司大会はどこの家でもやってると思うけど、これもおススメ。

ナス、キュウリ、トマトがよく採れてる。

ナスは前日の残り物料理も入れるし、新たに蒸したのも用意した。

キュウリは小さくてフレッシュなものを千切りに。

玉ねぎの梅酢漬け。

庭の鶏の茹で卵。

トマトは大玉、中玉、プチトマト。

バジルにロケット。

タレはナンプラーを水で薄めて梅酢、夏ミカンの搾り汁。

各自、好きなものを巻いて食べる。

子どもはロケットは苦味があって好きじゃないけど、大人には最高のハーブ。

大人はタレに自製豆板醤を入れたり。

ジャンジャン使ってもナスの大きなのは食べきれないので、蒸して保存食にする。

にんにくも一緒に蒸して、フードプロセッサーで潰す。

塩、粒マスタードも一緒に回してナスペースト完成。

ピザやパスタのソースとして使う。

バゲットに塗って、ワインのアテにもいい。

自給してると、こういう奇天烈なアイデアでも思いつかないと消費しきれない。

そうは言え、今は変わった料理書が多く出てるし、ネット上でも色々ある。

このナスペーストは「ババガヌーシュ」という中近東の料理。

主にピタパンに塗って食べるそう。

元のレシピは練ゴマやクミン、コリアンダーなどが入り、大人向けの味。

ウチでは子どもたちがスパイシーなのが嫌いなので、マイルドにしてる。

やはり、焼きナスやナスの浅漬けがご飯には合う。

基本的にこういう、外国の料理はご飯に合わない。

変化球としては面白いけど。

それでも、毎日ナス、キュウリ、トマト、ピーマン、オクラ、と夏野菜の「バッカリ食」には変化球もないと飽きる。

いくら美味しいものでも、繰り返すと飽きる。

「久しぶりにアレが食べたい!」のような欲求から手作りのモチベーションが湧き起こる。

食べて感動することは毎日必要。

「とりあえず、済ませとこう。」というのはダメダメ。

玄米ご飯に味噌汁という毎日食べても飽きないド真ん中ストレートと、こういう変化球を織り交ぜるバランスが重要なのだ!!!

手巻き寿司大会はどこの家でもやってると思うけど、これもおススメ。

ナス、キュウリ、トマトがよく採れてる。

ナスは前日の残り物料理も入れるし、新たに蒸したのも用意した。

キュウリは小さくてフレッシュなものを千切りに。

玉ねぎの梅酢漬け。

庭の鶏の茹で卵。

トマトは大玉、中玉、プチトマト。

バジルにロケット。

タレはナンプラーを水で薄めて梅酢、夏ミカンの搾り汁。

各自、好きなものを巻いて食べる。

子どもはロケットは苦味があって好きじゃないけど、大人には最高のハーブ。

大人はタレに自製豆板醤を入れたり。

ジャンジャン使ってもナスの大きなのは食べきれないので、蒸して保存食にする。

にんにくも一緒に蒸して、フードプロセッサーで潰す。

塩、粒マスタードも一緒に回してナスペースト完成。

ピザやパスタのソースとして使う。

バゲットに塗って、ワインのアテにもいい。

自給してると、こういう奇天烈なアイデアでも思いつかないと消費しきれない。

そうは言え、今は変わった料理書が多く出てるし、ネット上でも色々ある。

このナスペーストは「ババガヌーシュ」という中近東の料理。

主にピタパンに塗って食べるそう。

元のレシピは練ゴマやクミン、コリアンダーなどが入り、大人向けの味。

ウチでは子どもたちがスパイシーなのが嫌いなので、マイルドにしてる。

やはり、焼きナスやナスの浅漬けがご飯には合う。

基本的にこういう、外国の料理はご飯に合わない。

変化球としては面白いけど。

それでも、毎日ナス、キュウリ、トマト、ピーマン、オクラ、と夏野菜の「バッカリ食」には変化球もないと飽きる。

いくら美味しいものでも、繰り返すと飽きる。

「久しぶりにアレが食べたい!」のような欲求から手作りのモチベーションが湧き起こる。

食べて感動することは毎日必要。

「とりあえず、済ませとこう。」というのはダメダメ。

玄米ご飯に味噌汁という毎日食べても飽きないド真ん中ストレートと、こういう変化球を織り交ぜるバランスが重要なのだ!!!

2013年07月29日

梅干し完成

梅干しの土用干しを終え、甕と瓶に保存した。

これで一年中梅干しの効用を享受できる。

完全に自家製薬。

この甕だけでも凄い量。

小さな瓶のは干してない、梅漬け。

青梅をカリカリ梅風に漬けたのはシソを入れてない。

梅酢もたくさん出来た。

柑橘酢や米酢とは決定的に違う性格の梅酢。

寿司飯には欠かせないし、ドレッシングへの出番も多い。

畑での収穫から切ったり、盛りつけ、彼女なりに工夫してる様子。

オリーブや酒粕ドレッシングはあっこちゃんが保存してるもの。

ロケットが美味しい。

ナスを揚げて、醤油、酢、味醂、にんにく、ショウガに漬け込むエスニック風。

錬りゴマ、ネギ、豆板醤と加えると一味深くなる。

かぼちゃと揚げの煮物。

こういう料理はかぼちゃが美味しいかどうかが決め手となる。

夏の料理は体の中の暑さをクールダウンしてくれる。

焼き肉や鰻でスタミナつけて夏を乗り切る???

穀類と夏野菜食べずに肉と脂では、夏の体にわざわざムチ打ってるようなもの。

鱧の梅肉餡もマナガツオの西京焼きも美味しいけど、あくまでご飯のおかずとしてちょこっとで十分。

ご飯とこういう畑の野菜だけで、夏バテせずに一日中バリバリ働ける。

真夏は玄米ばかりじゃなく、5分搗きや3分搗きも織り交ぜる。

圧力鍋で焚いたり、土鍋で炊いたり、「今日のこのご飯の炊き加減いいねー!」と食卓のネタになる。

それこそ、梅干しは休憩中にお茶と一緒に食べる程必須やけど。

この心地よさは実践してみて実感した者じゃないと分らない。

何せ身体が軽くて快適なのだ。

ヤル気が出ない、ダルい、年には勝てない???

そんなバカな!!!

もちろん食生活だけじゃない。

モリモリみなぎる活力には、自由な空気が第一やし。

「やらされる感」は大敵。

ご飯、自然海塩、日本の伝統調味料、発酵食品、これらは一年中。

後は季節の野菜、キノコ、小魚、海草。

カナメは脱加工品に脱砂糖だ!!!

これで一年中梅干しの効用を享受できる。

完全に自家製薬。

この甕だけでも凄い量。

小さな瓶のは干してない、梅漬け。

青梅をカリカリ梅風に漬けたのはシソを入れてない。

梅酢もたくさん出来た。

柑橘酢や米酢とは決定的に違う性格の梅酢。

寿司飯には欠かせないし、ドレッシングへの出番も多い。

畑での収穫から切ったり、盛りつけ、彼女なりに工夫してる様子。

オリーブや酒粕ドレッシングはあっこちゃんが保存してるもの。

ロケットが美味しい。

ナスを揚げて、醤油、酢、味醂、にんにく、ショウガに漬け込むエスニック風。

錬りゴマ、ネギ、豆板醤と加えると一味深くなる。

かぼちゃと揚げの煮物。

こういう料理はかぼちゃが美味しいかどうかが決め手となる。

夏の料理は体の中の暑さをクールダウンしてくれる。

焼き肉や鰻でスタミナつけて夏を乗り切る???

穀類と夏野菜食べずに肉と脂では、夏の体にわざわざムチ打ってるようなもの。

鱧の梅肉餡もマナガツオの西京焼きも美味しいけど、あくまでご飯のおかずとしてちょこっとで十分。

ご飯とこういう畑の野菜だけで、夏バテせずに一日中バリバリ働ける。

真夏は玄米ばかりじゃなく、5分搗きや3分搗きも織り交ぜる。

圧力鍋で焚いたり、土鍋で炊いたり、「今日のこのご飯の炊き加減いいねー!」と食卓のネタになる。

それこそ、梅干しは休憩中にお茶と一緒に食べる程必須やけど。

この心地よさは実践してみて実感した者じゃないと分らない。

何せ身体が軽くて快適なのだ。

ヤル気が出ない、ダルい、年には勝てない???

そんなバカな!!!

もちろん食生活だけじゃない。

モリモリみなぎる活力には、自由な空気が第一やし。

「やらされる感」は大敵。

ご飯、自然海塩、日本の伝統調味料、発酵食品、これらは一年中。

後は季節の野菜、キノコ、小魚、海草。

カナメは脱加工品に脱砂糖だ!!!

2013年07月22日

流しそうめん大会

地域の子ども会の夏の恒例行事。

流しそうめん大会!

細い竹を切り込んで三脚を作ったり、太い竹の節をノミとサンドペーパーで仕上げる。

鋸やノミの作業に野遊と土歩がバリバリ活躍するのは言う間でもない。

毎日のように使ってる道具なので、動きに躊躇がない。

完成!

今年で3年目というのもあって、上級生が慣れてるので速い。

流しそうめんの台が出来た後は、器と箸も作る。

小さい子のは僕が割ったり、切ったりしたのをサンドペーパーで磨くだけ。

素麵を茹でては流すけど、みんな凄い勢いで食べるので、なかなか追いつかない。

茹でたてをよーく水でさらして流すので美味しい。

茹でて時間の経った素麵では値打ちがない。

プチトマトも流したり。

子どもたちはお腹いっぱいになると、ひたすら遊ぶ。

年に数回の行事しかない子ども会も、子どもたちは楽しみにしてる。

特にこの夏の流しそうめんは人気。

それと、夏と言えばカレー!

夏野菜を山盛り入れた、自家製のカレーは最高!!

デカデカきゅうりでカレーを作り始めた。

あっこちゃんが菜園のトマトと鶏小屋の卵を採ってきたので、カレーに入れることにした。

フライドエッグにした。

カレーにフレッシュトマトをふんだんに入れるのも格段に美味しくなる。

作りながら味見しながら、酒粕入れたり、自家製ソースで酸味が来たのを入れたりしていく。

日本料理の「引き算の論理」と違って。カレーには残り物をジャンジャン入れ込む。

南蛮漬けの漬けダレやソースやドレッシングの残りの処分にもってこい。

手作り生活ではそういう自家製の作り置き品がビンやタッパーに入って冷蔵庫を占める。

行き着く先はカレーやシチューなどの洋風料理になる。

その発酵具合や酸味の進み方を味見しつつ、使い道が自ずと決まる。

手作り保存食や自家製調味料はどんどん味が変化するのが楽しい。

「味の変わらないウチに食べる」

「消費期限を守って」

という市販品とは別次元。

もちろん、刺身や冷奴、生のキュウリやトマトなどは鮮度命。

でも、それにかける醤油やゴマダレ、酒粕ドレッシングなどの調味料は発酵してなんぼという微生物の働きの賜物なのだ。

そしてその微生物を摂るほどに、夏バテや生活習慣病を寄せ付けずにバリバリ働けるのだ!!!

流しそうめん大会!

細い竹を切り込んで三脚を作ったり、太い竹の節をノミとサンドペーパーで仕上げる。

鋸やノミの作業に野遊と土歩がバリバリ活躍するのは言う間でもない。

毎日のように使ってる道具なので、動きに躊躇がない。

完成!

今年で3年目というのもあって、上級生が慣れてるので速い。

流しそうめんの台が出来た後は、器と箸も作る。

小さい子のは僕が割ったり、切ったりしたのをサンドペーパーで磨くだけ。

素麵を茹でては流すけど、みんな凄い勢いで食べるので、なかなか追いつかない。

茹でたてをよーく水でさらして流すので美味しい。

茹でて時間の経った素麵では値打ちがない。

プチトマトも流したり。

子どもたちはお腹いっぱいになると、ひたすら遊ぶ。

年に数回の行事しかない子ども会も、子どもたちは楽しみにしてる。

特にこの夏の流しそうめんは人気。

それと、夏と言えばカレー!

夏野菜を山盛り入れた、自家製のカレーは最高!!

デカデカきゅうりでカレーを作り始めた。

あっこちゃんが菜園のトマトと鶏小屋の卵を採ってきたので、カレーに入れることにした。

フライドエッグにした。

カレーにフレッシュトマトをふんだんに入れるのも格段に美味しくなる。

作りながら味見しながら、酒粕入れたり、自家製ソースで酸味が来たのを入れたりしていく。

日本料理の「引き算の論理」と違って。カレーには残り物をジャンジャン入れ込む。

南蛮漬けの漬けダレやソースやドレッシングの残りの処分にもってこい。

手作り生活ではそういう自家製の作り置き品がビンやタッパーに入って冷蔵庫を占める。

行き着く先はカレーやシチューなどの洋風料理になる。

その発酵具合や酸味の進み方を味見しつつ、使い道が自ずと決まる。

手作り保存食や自家製調味料はどんどん味が変化するのが楽しい。

「味の変わらないウチに食べる」

「消費期限を守って」

という市販品とは別次元。

もちろん、刺身や冷奴、生のキュウリやトマトなどは鮮度命。

でも、それにかける醤油やゴマダレ、酒粕ドレッシングなどの調味料は発酵してなんぼという微生物の働きの賜物なのだ。

そしてその微生物を摂るほどに、夏バテや生活習慣病を寄せ付けずにバリバリ働けるのだ!!!

2013年07月19日

ドライトマト

焼却炉の作業2日目。

流れが出来てるので、どんどん積み上げていく。

レンガ作業のポイントはコレ。

予めレンガに吸水させておく。

こうしておかないと、目地を塗った時にすぐに目地の水分が吸い取られてうまく施工できない。

耐火レンガはここまで。

鉄工所に発注したフタを乗せて完成。

焼却炉にはもったいないぐらいになった。

トマトがたくさん採れてる。

プチトマトはほっといてもジャンジャン採れるけど、大玉もうまく採れ始めた。

プチトマトはドライトマトにすることにした。

塩をふってしばらく置く。

オーブンで低温で焼いて、水分が抜けてシワシワになるとOK。

超濃厚な凝縮されたトマトの味!

デカデカきゅうりに形の悪いナスと、ドライトマトにしなかった大玉と中玉とでラタトゥイユをしようと閃いた。

そもそも、何をもって野菜の形がいい悪いという尺度が決まったのか?

この曲がったのじゃないといけない事にJAの規格で決まってたら、真っ直ぐな方が棄てられるのか?

他人の都合で勝手に決められた規格って何だ?

そもそも、規格って工業製品のためにJIS規格とか決めてるもの。

そんな尺度を食べるものに当てはめては断じていけない。

ラタトゥイユって普通はナス、ズッキーニ、ピーマン、トマトで作るように料理書にはある。

でも、キュウリでも美味しい。

とにかくこのデカデカきゅうりは相当しつこく火を入れるのがコツ。

デカイ=美味しくないとは限らない。

小さなうちのフレッシュなきゅうりは生で食べた方が美味しい。

デカイのは先日のクミン炒めも美味しいし、この料理も最高に美味しい。

いい悪いに絶対的尺度などない。

向き不向きがあるだけ。

その特徴を活かした料理にするのが料理をする者のスキルだ。

「あるもんで料理」を長年やってると、今までの経験で、すぐさま閃く。

「規格」も「普通」も自分の中で創ってしまうのだ!!!

流れが出来てるので、どんどん積み上げていく。

レンガ作業のポイントはコレ。

予めレンガに吸水させておく。

こうしておかないと、目地を塗った時にすぐに目地の水分が吸い取られてうまく施工できない。

耐火レンガはここまで。

鉄工所に発注したフタを乗せて完成。

焼却炉にはもったいないぐらいになった。

トマトがたくさん採れてる。

プチトマトはほっといてもジャンジャン採れるけど、大玉もうまく採れ始めた。

プチトマトはドライトマトにすることにした。

塩をふってしばらく置く。

オーブンで低温で焼いて、水分が抜けてシワシワになるとOK。

超濃厚な凝縮されたトマトの味!

デカデカきゅうりに形の悪いナスと、ドライトマトにしなかった大玉と中玉とでラタトゥイユをしようと閃いた。

そもそも、何をもって野菜の形がいい悪いという尺度が決まったのか?

この曲がったのじゃないといけない事にJAの規格で決まってたら、真っ直ぐな方が棄てられるのか?

他人の都合で勝手に決められた規格って何だ?

そもそも、規格って工業製品のためにJIS規格とか決めてるもの。

そんな尺度を食べるものに当てはめては断じていけない。

ラタトゥイユって普通はナス、ズッキーニ、ピーマン、トマトで作るように料理書にはある。

でも、キュウリでも美味しい。

とにかくこのデカデカきゅうりは相当しつこく火を入れるのがコツ。

デカイ=美味しくないとは限らない。

小さなうちのフレッシュなきゅうりは生で食べた方が美味しい。

デカイのは先日のクミン炒めも美味しいし、この料理も最高に美味しい。

いい悪いに絶対的尺度などない。

向き不向きがあるだけ。

その特徴を活かした料理にするのが料理をする者のスキルだ。

「あるもんで料理」を長年やってると、今までの経験で、すぐさま閃く。

「規格」も「普通」も自分の中で創ってしまうのだ!!!

2013年07月02日

消費から生産へ

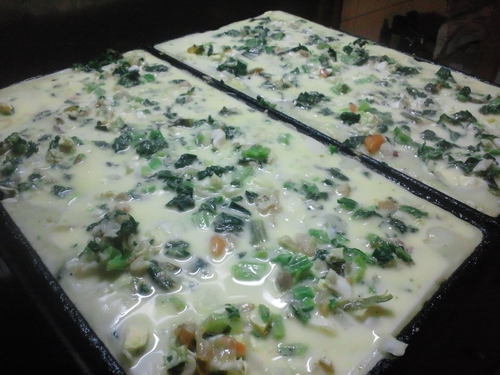

田植えも終わり、雅とゆかりちゃんも時間があって、来廃して手打ちパスタをしようということになった。

パスタマシンでの手打ちパスタは、ピザ窯を持って行けない高知や愛媛に出店する時に作る。

出店の時には卵は入れない。

自然養鶏の卵でさえ、アレルギー反応する人もいるので。

今は折角鶏の卵があるので、卵を入れるレシピでやってみた。

なぜか、本で手打ちパスタと名がつくと必ず卵を入れることになってる。

乾麺のパスタには卵なんて入ってないのに。

粉がさぬきの夢なので、水回しの工程は丁寧な方がいい。

本では強力粉と薄力粉を半々で入れることになってる。

うどん同様に踏む。

更に踏む。

20分休ませて、パスタマシンにかける。

この休ませてる間に薪に火をつけてお湯を沸かす。

ガスやIHのように速くは湧かないけど、早目につけるという段取りをすればいいだけ。

一度ペラペラにして折りたたむ。

大体同じ大きさに分割してまとめる。

再度延ばして、カッターにかける。

3~4分で茹であがる。

瓶詰めしてあるトマトソースに畑のプチトマトを入れると簡単に出来る。

バジルも育ってきて嬉しい。

このバジルのジェノベーゼは去年作って冷凍保存してたもの。

まだバジルが小さいからここまではできない。

最後は水で締めて冷製パスタにする。

ビワと夏ミカンの冷製パスタ。

シソとニンニクをオリーブオイルで炒めて、この間瓶詰めしたビワのコンポートを入れた。

これはゆかりちゃんのアイデア。

で、あっこちゃんの夏ミカンにダイダイ酢を絡めてロケットをトッピングというコラボ。

美味いんか~?というキワモノ系っぽいけど、以外に美味しかった。

今回のは3品とも合格点に達するレベルになった。

何より、パスタ本体がモチモチで美味しかったし。

手作りもなれると、そんなに手間じゃない。

11時から準備し始めて、食べ終わっても1時過ぎ。

まず、作ること自体がおもしろい。

それに、美味しい。

更に、材料は厳選素材に最高の調味料という身体にいい。

最後にリーズナブル、といういいことづくめ。

やったことがないと、「めんどくさい。」とか、「失敗しそう。」と二の足を踏んでしまう。

やってみると簡単なもの。

まあ、長年の積み重ねでパパッと作れるようになる。

どうしても、キッチンとキッチンツールがバッチリ使いやすく完備されてないとおっくうになる。

最近は見せる収納もアリになって来てるから、女性たちには是非おススメ。

この廃材の家の中で一番お金をかけてるのがキッチンとキッチンツール。

もちろん大工道具にもかなりかけてる。

金を稼ぐことや使うことそのものが問題なのではない。

貴重な稼いだ金を無駄に使うな!

消費するというルーティーンのために毎月の安定から脱却できないのだ。

「パスタを一回食べに行く金で、素晴らしい料理人の料理書が買える。」

これはハタチ過ぎの僕が、コンテナハウスのアウトロー陶芸家の小向氏からよく聞かされた。

当時の僕には新鮮だった。

廃材悠々生活を実現した今でも、全くその通りやと思う。

出来たものじゃなく、材料を買え!

消費じゃなく、生産せよ!

更に、アドバンスさせると材料すら買わないで、廃材だったり、材料から作ったりというステージに入れる。

自由な生活の要は金の稼ぎ方と使い方なのだ!!!

パスタマシンでの手打ちパスタは、ピザ窯を持って行けない高知や愛媛に出店する時に作る。

出店の時には卵は入れない。

自然養鶏の卵でさえ、アレルギー反応する人もいるので。

今は折角鶏の卵があるので、卵を入れるレシピでやってみた。

なぜか、本で手打ちパスタと名がつくと必ず卵を入れることになってる。

乾麺のパスタには卵なんて入ってないのに。

粉がさぬきの夢なので、水回しの工程は丁寧な方がいい。

本では強力粉と薄力粉を半々で入れることになってる。

うどん同様に踏む。

更に踏む。

20分休ませて、パスタマシンにかける。

この休ませてる間に薪に火をつけてお湯を沸かす。

ガスやIHのように速くは湧かないけど、早目につけるという段取りをすればいいだけ。

一度ペラペラにして折りたたむ。

大体同じ大きさに分割してまとめる。

再度延ばして、カッターにかける。

3~4分で茹であがる。

瓶詰めしてあるトマトソースに畑のプチトマトを入れると簡単に出来る。

バジルも育ってきて嬉しい。

このバジルのジェノベーゼは去年作って冷凍保存してたもの。

まだバジルが小さいからここまではできない。

最後は水で締めて冷製パスタにする。

ビワと夏ミカンの冷製パスタ。

シソとニンニクをオリーブオイルで炒めて、この間瓶詰めしたビワのコンポートを入れた。

これはゆかりちゃんのアイデア。

で、あっこちゃんの夏ミカンにダイダイ酢を絡めてロケットをトッピングというコラボ。

美味いんか~?というキワモノ系っぽいけど、以外に美味しかった。

今回のは3品とも合格点に達するレベルになった。

何より、パスタ本体がモチモチで美味しかったし。

手作りもなれると、そんなに手間じゃない。

11時から準備し始めて、食べ終わっても1時過ぎ。

まず、作ること自体がおもしろい。

それに、美味しい。

更に、材料は厳選素材に最高の調味料という身体にいい。

最後にリーズナブル、といういいことづくめ。

やったことがないと、「めんどくさい。」とか、「失敗しそう。」と二の足を踏んでしまう。

やってみると簡単なもの。

まあ、長年の積み重ねでパパッと作れるようになる。

どうしても、キッチンとキッチンツールがバッチリ使いやすく完備されてないとおっくうになる。

最近は見せる収納もアリになって来てるから、女性たちには是非おススメ。

この廃材の家の中で一番お金をかけてるのがキッチンとキッチンツール。

もちろん大工道具にもかなりかけてる。

金を稼ぐことや使うことそのものが問題なのではない。

貴重な稼いだ金を無駄に使うな!

消費するというルーティーンのために毎月の安定から脱却できないのだ。

「パスタを一回食べに行く金で、素晴らしい料理人の料理書が買える。」

これはハタチ過ぎの僕が、コンテナハウスのアウトロー陶芸家の小向氏からよく聞かされた。

当時の僕には新鮮だった。

廃材悠々生活を実現した今でも、全くその通りやと思う。

出来たものじゃなく、材料を買え!

消費じゃなく、生産せよ!

更に、アドバンスさせると材料すら買わないで、廃材だったり、材料から作ったりというステージに入れる。

自由な生活の要は金の稼ぎ方と使い方なのだ!!!

2013年06月27日

ボアシチュー

前半の空梅雨とは打って変わって、梅雨らしくていい。

あまり間を開けずに降り過ぎると、夏野菜の根が傷むのが心配。

人参もちょっと痛んできたし。

雨でも、鶏の世話は土歩の仕事。

大人がイチイチ言わなくても、自主的にやってくれる。

パンケーキ作り。

さぬきの夢の粉、自家製酒粕、自家製甘酒、自然海塩、というシンプルな材料。

後は水で固さを調整する。

鋳物のフライパンで薪の熱というのがじっくり焼けていい。

ミニのがかわいい。

雨で暇なので、早くから晩ご飯の仕込みをすることにした。

先日ラッキョウをもらいに行った時に焼き物と物々交換した猪肉を解凍した。

「土歩、猪の料理何かリクエストあるー?」と聞くと、「ビーフシチュー!」と。

猪肉は市販の牛肉とも豚肉とも違う。

何の肉でも部位によって、性質が全然違う。

特に野生の猪肉は脂がくどくない。

脂ののったバラやロースは焼き肉が旨い。

脂身のないモモは串カツにすると最高。

そういう使い分けは他の肉と同じ。

今回はモモ肉を煮込みにすることにした。

小麦粉を炒ってブラウンソースの素を作る。

ひたすら混ぜながら炒る。

土歩だけでは疲れるので時々交代しながら混ぜ続ける。

そうしてると野遊が学校から帰ってきた。

更に炒る。

もっと炒る。

焦げつかせないように猛スピードで混ぜ続けないといけない。

このぐらいで最終段階。

最後にオリーブオイルを入れて炒めて完成。

畑の人参が悪くならないうちに使いたかったので丁度よかった。

ジャガイモも今回のは超ミニサイズなので丸いまま使えてカワイイ。

こういう材料はブラウンソースを炒りながら、奥のサブ熱源で炒めてた。

炒めた猪肉と野菜に赤ワインをドボドボ入れて、水とローリエを入れて煮込む。

味付けのポイントは塩をしっかり入れる。

欠かせないのが真空脱気してあるこれら。

トマトソースとみかんペースト。

隠し味には3年醸造の濃い醤油でキマリ。

ロケットの葉をあしらって完成!

玄米ご飯の進む濃厚な味。

それでいて、バターを入れない上に肉の脂がほとんどないのでスッキリしてる。

昨日はあっこちゃんが留守で、僕と子どもたちでの料理。

彼女の料理と僕の料理は全然違うのがいい。

食べるものと毎日の作業なり生活の共通点。

毎日同じじゃ飽きる

「美味しいもの」

「楽しいこと」

これらに絶対的なものは存在しない。

変化だ。

バラエティーこそが豊かで新鮮な感動を呼ぶのだ。

その日の天気で作業内容も食べるものも変えるのが自然。

昨日は涼しかったのでキュウリを生で食べたいとは思わなかったし、煮込み料理が丁度よかった。

実は最近廃材天国のHPを自作でリニューアル中で、珍しく昼間にPCの前に座ったりしてた。

その合間にもこういう手作りでご飯の準備をしてるとやり過ぎない。

というか、食べることに注ぐエネルギーが一番で、その空いた時間で他の作業をちょこっとやるというぐらい。

本末転倒の甚だしい現代の労働の常識を覆えすのだ!

あまり間を開けずに降り過ぎると、夏野菜の根が傷むのが心配。

人参もちょっと痛んできたし。

雨でも、鶏の世話は土歩の仕事。

大人がイチイチ言わなくても、自主的にやってくれる。

パンケーキ作り。

さぬきの夢の粉、自家製酒粕、自家製甘酒、自然海塩、というシンプルな材料。

後は水で固さを調整する。

鋳物のフライパンで薪の熱というのがじっくり焼けていい。

ミニのがかわいい。

雨で暇なので、早くから晩ご飯の仕込みをすることにした。

先日ラッキョウをもらいに行った時に焼き物と物々交換した猪肉を解凍した。

「土歩、猪の料理何かリクエストあるー?」と聞くと、「ビーフシチュー!」と。

猪肉は市販の牛肉とも豚肉とも違う。

何の肉でも部位によって、性質が全然違う。

特に野生の猪肉は脂がくどくない。

脂ののったバラやロースは焼き肉が旨い。

脂身のないモモは串カツにすると最高。

そういう使い分けは他の肉と同じ。

今回はモモ肉を煮込みにすることにした。

小麦粉を炒ってブラウンソースの素を作る。

ひたすら混ぜながら炒る。

土歩だけでは疲れるので時々交代しながら混ぜ続ける。

そうしてると野遊が学校から帰ってきた。

更に炒る。

もっと炒る。

焦げつかせないように猛スピードで混ぜ続けないといけない。

このぐらいで最終段階。

最後にオリーブオイルを入れて炒めて完成。

畑の人参が悪くならないうちに使いたかったので丁度よかった。

ジャガイモも今回のは超ミニサイズなので丸いまま使えてカワイイ。

こういう材料はブラウンソースを炒りながら、奥のサブ熱源で炒めてた。

炒めた猪肉と野菜に赤ワインをドボドボ入れて、水とローリエを入れて煮込む。

味付けのポイントは塩をしっかり入れる。

欠かせないのが真空脱気してあるこれら。

トマトソースとみかんペースト。

隠し味には3年醸造の濃い醤油でキマリ。

ロケットの葉をあしらって完成!

玄米ご飯の進む濃厚な味。

それでいて、バターを入れない上に肉の脂がほとんどないのでスッキリしてる。

昨日はあっこちゃんが留守で、僕と子どもたちでの料理。

彼女の料理と僕の料理は全然違うのがいい。

食べるものと毎日の作業なり生活の共通点。

毎日同じじゃ飽きる

「美味しいもの」

「楽しいこと」

これらに絶対的なものは存在しない。

変化だ。

バラエティーこそが豊かで新鮮な感動を呼ぶのだ。

その日の天気で作業内容も食べるものも変えるのが自然。

昨日は涼しかったのでキュウリを生で食べたいとは思わなかったし、煮込み料理が丁度よかった。

実は最近廃材天国のHPを自作でリニューアル中で、珍しく昼間にPCの前に座ったりしてた。

その合間にもこういう手作りでご飯の準備をしてるとやり過ぎない。

というか、食べることに注ぐエネルギーが一番で、その空いた時間で他の作業をちょこっとやるというぐらい。

本末転倒の甚だしい現代の労働の常識を覆えすのだ!

2013年06月27日

ボアシチュー

前半の空梅雨とは打って変わって、梅雨らしくていい。

あまり間を開けずに降り過ぎると、夏野菜の根が傷むのが心配。

人参もちょっと痛んできたし。

雨でも、鶏の世話は土歩の仕事。

大人がイチイチ言わなくても、自主的にやってくれる。

パンケーキ作り。

さぬきの夢の粉、自家製酒粕、自家製甘酒、自然海塩、というシンプルな材料。

後は水で固さを調整する。

鋳物のフライパンで薪の熱というのがじっくり焼けていい。

ミニのがかわいい。

雨で暇なので、早くから晩ご飯の仕込みをすることにした。

先日ラッキョウをもらいに行った時に焼き物と物々交換した猪肉を解凍した。

「土歩、猪の料理何かリクエストあるー?」と聞くと、「ビーフシチュー!」と。

猪肉は市販の牛肉とも豚肉とも違う。

何の肉でも部位によって、性質が全然違う。

特に野生の猪肉は脂がくどくない。

脂ののったバラやロースは焼き肉が旨い。

脂身のないモモは串カツにすると最高。

そういう使い分けは他の肉と同じ。

今回はモモ肉を煮込みにすることにした。

小麦粉を炒ってブラウンソースの素を作る。

ひたすら混ぜながら炒る。

土歩だけでは疲れるので時々交代しながら混ぜ続ける。

そうしてると野遊が学校から帰ってきた。

更に炒る。

もっと炒る。

焦げつかせないように猛スピードで混ぜ続けないといけない。

このぐらいで最終段階。

最後にオリーブオイルを入れて炒めて完成。

畑の人参が悪くならないうちに使いたかったので丁度よかった。

ジャガイモも今回のは超ミニサイズなので丸いまま使えてカワイイ。

こういう材料はブラウンソースを炒りながら、奥のサブ熱源で炒めてた。

炒めた猪肉と野菜に赤ワインをドボドボ入れて、水とローリエを入れて煮込む。

味付けのポイントは塩をしっかり入れる。

欠かせないのが真空脱気してあるこれら。

トマトソースとみかんペースト。

隠し味には3年醸造の濃い醤油でキマリ。

ロケットの葉をあしらって完成!

玄米ご飯の進む濃厚な味。

それでいて、バターを入れない上に肉の脂がほとんどないのでスッキリしてる。

昨日はあっこちゃんが留守で、僕と子どもたちでの料理。

彼女の料理と僕の料理は全然違うのがいい。

食べるものと毎日の作業なり生活の共通点。

毎日同じじゃ飽きる

「美味しいもの」

「楽しいこと」

これらに絶対的なものは存在しない。

変化だ。

バラエティーこそが豊かで新鮮な感動を呼ぶのだ。

その日の天気で作業内容も食べるものも変えるのが自然。

昨日は涼しかったのでキュウリを生で食べたいとは思わなかったし、煮込み料理が丁度よかった。

実は最近廃材天国のHPを自作でリニューアル中で、珍しく昼間にPCの前に座ったりしてた。

その合間にもこういう手作りでご飯の準備をしてるとやり過ぎない。

というか、食べることに注ぐエネルギーが一番で、その空いた時間で他の作業をちょこっとやるというぐらい。

本末転倒の甚だしい現代の労働の常識を覆えすのだ!

あまり間を開けずに降り過ぎると、夏野菜の根が傷むのが心配。

人参もちょっと痛んできたし。

雨でも、鶏の世話は土歩の仕事。

大人がイチイチ言わなくても、自主的にやってくれる。

パンケーキ作り。

さぬきの夢の粉、自家製酒粕、自家製甘酒、自然海塩、というシンプルな材料。

後は水で固さを調整する。

鋳物のフライパンで薪の熱というのがじっくり焼けていい。

ミニのがかわいい。

雨で暇なので、早くから晩ご飯の仕込みをすることにした。

先日ラッキョウをもらいに行った時に焼き物と物々交換した猪肉を解凍した。

「土歩、猪の料理何かリクエストあるー?」と聞くと、「ビーフシチュー!」と。

猪肉は市販の牛肉とも豚肉とも違う。

何の肉でも部位によって、性質が全然違う。

特に野生の猪肉は脂がくどくない。

脂ののったバラやロースは焼き肉が旨い。

脂身のないモモは串カツにすると最高。

そういう使い分けは他の肉と同じ。

今回はモモ肉を煮込みにすることにした。

小麦粉を炒ってブラウンソースの素を作る。

ひたすら混ぜながら炒る。

土歩だけでは疲れるので時々交代しながら混ぜ続ける。

そうしてると野遊が学校から帰ってきた。

更に炒る。

もっと炒る。

焦げつかせないように猛スピードで混ぜ続けないといけない。

このぐらいで最終段階。

最後にオリーブオイルを入れて炒めて完成。

畑の人参が悪くならないうちに使いたかったので丁度よかった。

ジャガイモも今回のは超ミニサイズなので丸いまま使えてカワイイ。

こういう材料はブラウンソースを炒りながら、奥のサブ熱源で炒めてた。

炒めた猪肉と野菜に赤ワインをドボドボ入れて、水とローリエを入れて煮込む。

味付けのポイントは塩をしっかり入れる。

欠かせないのが真空脱気してあるこれら。

トマトソースとみかんペースト。

隠し味には3年醸造の濃い醤油でキマリ。

ロケットの葉をあしらって完成!

玄米ご飯の進む濃厚な味。

それでいて、バターを入れない上に肉の脂がほとんどないのでスッキリしてる。

昨日はあっこちゃんが留守で、僕と子どもたちでの料理。

彼女の料理と僕の料理は全然違うのがいい。

食べるものと毎日の作業なり生活の共通点。

毎日同じじゃ飽きる

「美味しいもの」

「楽しいこと」

これらに絶対的なものは存在しない。

変化だ。

バラエティーこそが豊かで新鮮な感動を呼ぶのだ。

その日の天気で作業内容も食べるものも変えるのが自然。

昨日は涼しかったのでキュウリを生で食べたいとは思わなかったし、煮込み料理が丁度よかった。

実は最近廃材天国のHPを自作でリニューアル中で、珍しく昼間にPCの前に座ったりしてた。

その合間にもこういう手作りでご飯の準備をしてるとやり過ぎない。

というか、食べることに注ぐエネルギーが一番で、その空いた時間で他の作業をちょこっとやるというぐらい。

本末転倒の甚だしい現代の労働の常識を覆えすのだ!

2013年06月24日

ごっこと仕事の境目

先日来廃して頂いた、アイヌのアシリ・レラさん。

廃材天国では出来なかったアイヌの刺繍をゆかりちゃんが教わってた。

レラさんに頂いたお守り。

始まりも終わりもなく、常に循環するという意味の刺繍。

昨日はあっこちゃんの友達が数人集まって、刺繍の日にした。

お昼ご飯も持ち寄りでワイワイしながら。

ドリームキャッチャーと同じ意味だそうで、全体はクモの巣。

それぞれに意味があり、丸い部分は神の眼。

二つになるとフクロウの眼。

東西南北を菱形で守る。

渦巻きは波を表してる。

端は尖らせて悪いものを寄せ付けないようにしてるのだとか。

これを普段から身につけて、お守りにする。

アイヌの衣装や頭に巻いてるのがこれ。

にこちゃんの刺繍は野遊が傘さして学校に行ってる様子。

雲がカワイイ。

分かりづらいけど、奥から神様が見てくれてるんだそう。

刺繍に飽きると、外でおままごとが始まった。

野遊の「居酒屋ごっこ」を見てるので、メニューから作る。

下のガスレンジは野遊が作ったそう。

でも、何と鍋はにこちゃんの自作!

ガスの「つけボタン」と「けしボタン」はにこちゃんのオリジナル。

普段ガスを使ってないからか、調節はないよう、、、。

「野菜ジュース」を注文すると、大ぶりの玉ねぎと草で豪快な品が出てきた。

ごっこでは飽き足らなくなってきて、本物の料理を始めた。

さすがにここで薪を焚くのは難しそうだったので、出店用のカセットガスを用意してあげた。

玉ねぎとジャガイモの炒め物。

ちゃんと晩ご飯の時にみんなの取り皿によそってくれた。

もちろん作りながら、僕が塩持ってこようか?

フライパンに油は?

とか、聞いたり、促したりしながら。

実際に美味しいし、他の子らも「にこちゃん美味しいやん!」というと本人は嬉しいもの。

こうして自信をつけてると、また次がしたくなる。

上の子らもこうして色んな事ができるようになってきたし、これからもどんどん出来ることが増えてくる。

別に、競争や評価のためにやってるんではない。

純粋に「美味しい!」という感想は伝えるけど、「じゃあ、次はこうしたら!」とか余計なことは言わない。

本人発。

これが一番大事なのだ。

自分のアイデアと自分の選択によって、やることを選ぶ。

そして、トコトン自分の納得するまでやり続ける。

ある時はあっという間に飽きて止めることもしばしばある。

それでいい。

そうやってる間に、好きなことや自分に向いてることが分かってくる。

向いてない事ややりたくない事はやる必要のない事。

みんなが平均に出来るのを目指すという幻想を辞めろ。

特化せよ。

それでいいのだ。

何度も傷ついて自信を失った大人でも一緒。

もう一度、童心を思い出せ!

この真理を避けて、いい仕事も遊びも出来っこないぞ。

続きを読む

廃材天国では出来なかったアイヌの刺繍をゆかりちゃんが教わってた。

レラさんに頂いたお守り。

始まりも終わりもなく、常に循環するという意味の刺繍。

昨日はあっこちゃんの友達が数人集まって、刺繍の日にした。

お昼ご飯も持ち寄りでワイワイしながら。

ドリームキャッチャーと同じ意味だそうで、全体はクモの巣。

それぞれに意味があり、丸い部分は神の眼。

二つになるとフクロウの眼。

東西南北を菱形で守る。

渦巻きは波を表してる。

端は尖らせて悪いものを寄せ付けないようにしてるのだとか。

これを普段から身につけて、お守りにする。

アイヌの衣装や頭に巻いてるのがこれ。

にこちゃんの刺繍は野遊が傘さして学校に行ってる様子。

雲がカワイイ。

分かりづらいけど、奥から神様が見てくれてるんだそう。

刺繍に飽きると、外でおままごとが始まった。

野遊の「居酒屋ごっこ」を見てるので、メニューから作る。

下のガスレンジは野遊が作ったそう。

でも、何と鍋はにこちゃんの自作!

ガスの「つけボタン」と「けしボタン」はにこちゃんのオリジナル。

普段ガスを使ってないからか、調節はないよう、、、。

「野菜ジュース」を注文すると、大ぶりの玉ねぎと草で豪快な品が出てきた。

ごっこでは飽き足らなくなってきて、本物の料理を始めた。

さすがにここで薪を焚くのは難しそうだったので、出店用のカセットガスを用意してあげた。

玉ねぎとジャガイモの炒め物。

ちゃんと晩ご飯の時にみんなの取り皿によそってくれた。

もちろん作りながら、僕が塩持ってこようか?

フライパンに油は?

とか、聞いたり、促したりしながら。

実際に美味しいし、他の子らも「にこちゃん美味しいやん!」というと本人は嬉しいもの。

こうして自信をつけてると、また次がしたくなる。

上の子らもこうして色んな事ができるようになってきたし、これからもどんどん出来ることが増えてくる。

別に、競争や評価のためにやってるんではない。

純粋に「美味しい!」という感想は伝えるけど、「じゃあ、次はこうしたら!」とか余計なことは言わない。

本人発。

これが一番大事なのだ。

自分のアイデアと自分の選択によって、やることを選ぶ。

そして、トコトン自分の納得するまでやり続ける。

ある時はあっという間に飽きて止めることもしばしばある。

それでいい。

そうやってる間に、好きなことや自分に向いてることが分かってくる。

向いてない事ややりたくない事はやる必要のない事。

みんなが平均に出来るのを目指すという幻想を辞めろ。

特化せよ。

それでいいのだ。

何度も傷ついて自信を失った大人でも一緒。

もう一度、童心を思い出せ!

この真理を避けて、いい仕事も遊びも出来っこないぞ。

続きを読む

2013年06月21日

たこ焼き

ビワの季節。

廃材天国内に植えたビワの木も実をつけた。

摘花も袋掛けもしないけど、超甘くて美味しい。

ウチのビワだけなら量はしれてるけど、この季節はたくさん頂く。

食べた種に切り目を入れてホワイトリカーに漬け込む。

ビワの葉を漬けると「ビワエキス」ができる。

何でも種の方が葉の何倍も効果が高いとか。

まだギリギリでワラビが食べられる。

廃材の家の周りではさすがにワラビは採れない。

筍もワラビもいつもハラさんが持ってきてくれるので、超助かる。

瀬居島の漁師、ビーテンさんからタコをもらったので、たこ焼きにしようと思い立った。

でも、キャベツがなかった、、、。

ワラビに筍の煮物、これまた頂き物の海老餅の入った、奇天烈たこ焼き。

何回も焼くので更に色々入れる。

切干し大根の煮物、もやし、玄米ごはん。

タコが入らないと何焼きとも言えないけど、今回はちゃんとタコがふんだんに入ってるのでレッキとしたたこ焼き。

生地は県内産のさぬきの夢の「粉1」に対して「水3」、水の中に自家製の卵を入れる。

これがたこ焼きの黄金律。

焼くのが楽しくてやってるようなもの。

カリカリに焼けると完成。

真空の瓶詰めにして保存してあるみかんペースト、3年醸造の濃い醤油、自家製トマトソースを混ぜると簡単にたこ焼きソースが出来上がる。

こういうものを常備しておくことで、その場でサッと混ぜるだけで完成する。

マヨネーズは酒粕ベースの「おこめーず」、酒粕、豆乳、オリーブオイル、塩、梅酢、米酢というレシピ。

豆腐のマヨネーズよりも保存が効くのがいい。

大人は自家製紅ショウガを添えながら頂く。

アオサじゃなく、本物の青海苔も譲れないポイントだ。

自給自足を実現させるには、いかに自分の頭の中が自由になるかだ。

「〇〇がないといけない。」という固定概念のためにイチイチ車に乗り込んで店に買い物にいかないといけなくなる。

「コレがあるならアレと組み合わせて、おっ、こんなアレンジもアリ!」とやってるうちにジャンジャン閃く。

ぶっつけ本番の実践の中での閃きはすさまじい。

このブっ飛ばしスピード感がいい。

スローライフとはノロマなダラダラライフとは訳が違う。

破滅的な消費オンリーのファーストライフに対して、時間がかかることをやってるからスローというだけ。

本人の中ではバリバリのグルグルに活性して加速する。

これが真のスローライフの定義だ!!!

廃材天国内に植えたビワの木も実をつけた。

摘花も袋掛けもしないけど、超甘くて美味しい。

ウチのビワだけなら量はしれてるけど、この季節はたくさん頂く。

食べた種に切り目を入れてホワイトリカーに漬け込む。

ビワの葉を漬けると「ビワエキス」ができる。

何でも種の方が葉の何倍も効果が高いとか。

まだギリギリでワラビが食べられる。

廃材の家の周りではさすがにワラビは採れない。

筍もワラビもいつもハラさんが持ってきてくれるので、超助かる。

瀬居島の漁師、ビーテンさんからタコをもらったので、たこ焼きにしようと思い立った。

でも、キャベツがなかった、、、。

ワラビに筍の煮物、これまた頂き物の海老餅の入った、奇天烈たこ焼き。

何回も焼くので更に色々入れる。

切干し大根の煮物、もやし、玄米ごはん。

タコが入らないと何焼きとも言えないけど、今回はちゃんとタコがふんだんに入ってるのでレッキとしたたこ焼き。

生地は県内産のさぬきの夢の「粉1」に対して「水3」、水の中に自家製の卵を入れる。

これがたこ焼きの黄金律。

焼くのが楽しくてやってるようなもの。

カリカリに焼けると完成。

真空の瓶詰めにして保存してあるみかんペースト、3年醸造の濃い醤油、自家製トマトソースを混ぜると簡単にたこ焼きソースが出来上がる。

こういうものを常備しておくことで、その場でサッと混ぜるだけで完成する。

マヨネーズは酒粕ベースの「おこめーず」、酒粕、豆乳、オリーブオイル、塩、梅酢、米酢というレシピ。

豆腐のマヨネーズよりも保存が効くのがいい。

大人は自家製紅ショウガを添えながら頂く。

アオサじゃなく、本物の青海苔も譲れないポイントだ。

自給自足を実現させるには、いかに自分の頭の中が自由になるかだ。

「〇〇がないといけない。」という固定概念のためにイチイチ車に乗り込んで店に買い物にいかないといけなくなる。

「コレがあるならアレと組み合わせて、おっ、こんなアレンジもアリ!」とやってるうちにジャンジャン閃く。

ぶっつけ本番の実践の中での閃きはすさまじい。

このブっ飛ばしスピード感がいい。

スローライフとはノロマなダラダラライフとは訳が違う。

破滅的な消費オンリーのファーストライフに対して、時間がかかることをやってるからスローというだけ。

本人の中ではバリバリのグルグルに活性して加速する。

これが真のスローライフの定義だ!!!

2013年06月15日

シソの醤油漬け

六角田植え定規の続き。

前の日に6マスまで出来てたのを両方に一マスづつプラスする。

真っすぐな木を添え木にして一マス分(9寸)だけ延長する。

反対側も。

全体を見て、歪んでる所などを修正しながら、仮付けを本付けして完成。

8マスになり、昨日の日記に張り付けてた画像の木製のと同じものが出来た。

後は実際に使ってみるのみ。

田植えはいつも6月の終わりごろ。

苗の状態を見ながら決める。

24からの週で、29、30の土日までの間になると思う。

シソが凄い勢いで生えてる。

ジャンジャン間引かないといけない。

ボウルに一杯分を醤油を垂らしながら、こんな小さなタッパーにギュウ詰めにする。

韓国のニンニクや唐辛子の入ったエゴマの葉のキムチも美味しいけど、シソはあえて醤油だけがいい。

一晩漬けると真っ黒けになる。

で、一晩ではまだエグミが強い。

2、3日漬けると美味しくなる。

これは玄米ご飯のお供として最高に合う。

冷奴にも生のシソではイマイチ。

刻んでチャーハンに混ぜたりもいい。

大きな葉のをオムスビに巻くのも美味しい。

刺身と一緒に食べるのにも、やはり生よりもこの醤油漬けの方が美味しく感じる。

モサモサする生の葉に対して、醤油に漬かってお互いの風味での相乗効果がそうさせる。

シソぐらいならプランターでも出来るので、菜園がない家にもお勧め。

こんなものでも、スーパーで買ってきて作ろうと思えば高くつくもの。

やはり、大量にあるから何か加工しようという順番が正しい。

旬とはその季節。

ここの所の空梅雨で、すっかり暑い。

この暑さがまた夏野菜を求める。

シソが育つ暑いこの季節には、人間の体も中から弛めて冷やしてくれる夏野菜を求める。

汗だくの労働の後、キュウリとシソの組み合わせでサラダなんか最高。

労働しなくても、クーラーのない生活では汗かくのが普通。

大量の汗と共に、夏の季節を食べる。

ビール飲む!

これが旬の醍醐味だ!!

前の日に6マスまで出来てたのを両方に一マスづつプラスする。

真っすぐな木を添え木にして一マス分(9寸)だけ延長する。

反対側も。

全体を見て、歪んでる所などを修正しながら、仮付けを本付けして完成。

8マスになり、昨日の日記に張り付けてた画像の木製のと同じものが出来た。

後は実際に使ってみるのみ。

田植えはいつも6月の終わりごろ。

苗の状態を見ながら決める。

24からの週で、29、30の土日までの間になると思う。

シソが凄い勢いで生えてる。

ジャンジャン間引かないといけない。

ボウルに一杯分を醤油を垂らしながら、こんな小さなタッパーにギュウ詰めにする。

韓国のニンニクや唐辛子の入ったエゴマの葉のキムチも美味しいけど、シソはあえて醤油だけがいい。

一晩漬けると真っ黒けになる。

で、一晩ではまだエグミが強い。

2、3日漬けると美味しくなる。

これは玄米ご飯のお供として最高に合う。

冷奴にも生のシソではイマイチ。

刻んでチャーハンに混ぜたりもいい。

大きな葉のをオムスビに巻くのも美味しい。

刺身と一緒に食べるのにも、やはり生よりもこの醤油漬けの方が美味しく感じる。

モサモサする生の葉に対して、醤油に漬かってお互いの風味での相乗効果がそうさせる。

シソぐらいならプランターでも出来るので、菜園がない家にもお勧め。

こんなものでも、スーパーで買ってきて作ろうと思えば高くつくもの。

やはり、大量にあるから何か加工しようという順番が正しい。

旬とはその季節。

ここの所の空梅雨で、すっかり暑い。

この暑さがまた夏野菜を求める。

シソが育つ暑いこの季節には、人間の体も中から弛めて冷やしてくれる夏野菜を求める。

汗だくの労働の後、キュウリとシソの組み合わせでサラダなんか最高。

労働しなくても、クーラーのない生活では汗かくのが普通。

大量の汗と共に、夏の季節を食べる。

ビール飲む!

これが旬の醍醐味だ!!

2013年05月16日

あっこ料理

昨日はちょっとしたパーティー。

珈琲倶楽部のマスターの提案で、「あっこ料理の食べたい人集合!」の日。

10人限定で。

ミツバの板ワサ。

すっかりミツバが廃材天国内に定着して嬉しい。

豆腐の酒粕漬け。

酒粕に白味噌も混ぜてる。

自家製ラー油をトッピング。

フキの甘酒ゴマ酢和え。

フキは茹でてアク抜きした後、塩水で炊いて下味をつける。

和え衣は自家製甘酒、すりゴマ、水、酢、塩。

ワラビと揚げの煮浸し。

これは干し椎茸の効いた出汁が決め手となる料理。

コンニャクのタン塩風。

茹でてアク抜きしてよく締まったコンニャクを薄切りにして、麺棒で延ばす。

それをゴマ油、塩、酢、玉ねぎでマリネしたものを引き上げてフライパンでしっかりと焼く。

焼けたものにまたマリネ液をかける。

香川県産のレモン汁を絞ってパーフェクト。

叩きワラビとウドの皮のキンピラ。

ワラビの軸の固い部分を包丁で細かく叩いてワサビ醤油で和える。

ウドの皮は最高のゴマ油でよく炒めて純米酒と醤油で炒りつける。

人参の間引き菜のゴマ和え。

長いもの酒粕漬け(豆腐と一緒に漬けてた)。

揚げ筍の梅肉餡。

梅干しと味醂と醤油との餡のバランスがポイント。

桜の葉の塩漬けの塩水で結んで、桜の花の塩漬けを乗せたオムスビ。

フキの葉のジェノベーゼのパスタ。

フキノトウのジェノベーゼが最高に美味いけど、今のフキの葉で作ったもの。

これはこれで美味しい。

青菜の豆腐キッシュ。

中に大豆ミートの竜田揚げが仕込んである。

これで、美味しい料理には特別に美味しいビールと純米酒がなくては値打ちがない。

純米酒は珈琲倶楽部のマスターのベストセレクション。

愛媛の「千代の亀」と「梅錦」、高知の「司牡丹」。

3本とも新春初搾りの純米吟醸生原酒。

薄く濁った生の原酒は凄い!

まさに酒母の生きたお米のエキス。

ステンレスカマドで炙った千代の亀の酒粕。

純米大吟醸の酒粕という最上級のもので、今まで食べた酒粕の中でも群を抜くもの。

いい酒粕はいい酒に合う!

こんなのアップすると他にもやって欲しいという声がかかりそうやけど、そう再々は出来ない。

年に数回、季節ごとの食材の変化を楽しむぐらいのペースが望ましい。

珈琲倶楽部のマスターの提案で、「あっこ料理の食べたい人集合!」の日。

10人限定で。

ミツバの板ワサ。

すっかりミツバが廃材天国内に定着して嬉しい。

豆腐の酒粕漬け。

酒粕に白味噌も混ぜてる。

自家製ラー油をトッピング。

フキの甘酒ゴマ酢和え。

フキは茹でてアク抜きした後、塩水で炊いて下味をつける。

和え衣は自家製甘酒、すりゴマ、水、酢、塩。

ワラビと揚げの煮浸し。

これは干し椎茸の効いた出汁が決め手となる料理。

コンニャクのタン塩風。

茹でてアク抜きしてよく締まったコンニャクを薄切りにして、麺棒で延ばす。

それをゴマ油、塩、酢、玉ねぎでマリネしたものを引き上げてフライパンでしっかりと焼く。

焼けたものにまたマリネ液をかける。

香川県産のレモン汁を絞ってパーフェクト。

叩きワラビとウドの皮のキンピラ。

ワラビの軸の固い部分を包丁で細かく叩いてワサビ醤油で和える。

ウドの皮は最高のゴマ油でよく炒めて純米酒と醤油で炒りつける。

人参の間引き菜のゴマ和え。

長いもの酒粕漬け(豆腐と一緒に漬けてた)。

揚げ筍の梅肉餡。

梅干しと味醂と醤油との餡のバランスがポイント。

桜の葉の塩漬けの塩水で結んで、桜の花の塩漬けを乗せたオムスビ。

フキの葉のジェノベーゼのパスタ。

フキノトウのジェノベーゼが最高に美味いけど、今のフキの葉で作ったもの。

これはこれで美味しい。

青菜の豆腐キッシュ。

中に大豆ミートの竜田揚げが仕込んである。

これで、美味しい料理には特別に美味しいビールと純米酒がなくては値打ちがない。

純米酒は珈琲倶楽部のマスターのベストセレクション。

愛媛の「千代の亀」と「梅錦」、高知の「司牡丹」。

3本とも新春初搾りの純米吟醸生原酒。

薄く濁った生の原酒は凄い!

まさに酒母の生きたお米のエキス。

ステンレスカマドで炙った千代の亀の酒粕。

純米大吟醸の酒粕という最上級のもので、今まで食べた酒粕の中でも群を抜くもの。

いい酒粕はいい酒に合う!

こんなのアップすると他にもやって欲しいという声がかかりそうやけど、そう再々は出来ない。

年に数回、季節ごとの食材の変化を楽しむぐらいのペースが望ましい。

2013年05月13日

タコもキャベツもなしのたこ焼き

母の日はオーガニックマルシェの日。

あっこちゃんとゆかりちゃんも出店。

売れ残りを実家に持ち寄ってパーティー。

出店に行かない僕はたこ焼きがしたくなって準備。

近くの店にたこが代わりにマテ貝とイカにした。

いや、タコそのものはあった。

モーリタニア産とか言う「どこにある国やねん!」というタコしかなく、地物がなかったから。

外国産と養殖モノは絶対に買わない。

キャベツもなかったので、マンバ(高菜)。

粉はさぬきの夢。

卵は庭の鶏が産んでくれてるし。

他にも、母親の冷蔵庫の炒め物や煮物の残りを細かく刻んで混ぜる。

こういうなんちゃってアレンジで美味しさがアップする。

キャベツもタコも入らないのでたこ焼きとは言えないけど、形態だけはたこ焼き。

子どもたちは焼くのが大好き。

大人用のイカの肝入りが最高!

肝の脂がジワジワ出てきて揚げたこのよう。

たこ焼きにはビールと相場が決まってるけど、これだけは純米酒なしには食べられない。

昨日はソースを作らずに明石焼き風に出汁醤油で食べてみた。

大人は辛子を入れた。

あっこ弁当。

稲荷寿司と梅シソのオムスビ、大豆ミートの竜田揚げ、エンドウと新玉のサラダ、フキの甘酒ゴマ酢和え、パスタはフキのジェノベーゼ。

ゆかりちゃんのお粥パンバーガー。

高野豆腐のフライの隙間に自家製味噌醤が仕込まれてる。

野遊作のクワの実ジャムの入ったサツマイモ餡の大福。

これも出店してた残り。

自分が食べて美味しいのが一番!

オーガニックマルシェは毎月第二日曜日。

次も丸亀の「88ステージ」が会場。

あっこちゃんとゆかりちゃんも出店。

売れ残りを実家に持ち寄ってパーティー。

出店に行かない僕はたこ焼きがしたくなって準備。

近くの店にたこが代わりにマテ貝とイカにした。

いや、タコそのものはあった。

モーリタニア産とか言う「どこにある国やねん!」というタコしかなく、地物がなかったから。

外国産と養殖モノは絶対に買わない。

キャベツもなかったので、マンバ(高菜)。

粉はさぬきの夢。

卵は庭の鶏が産んでくれてるし。

他にも、母親の冷蔵庫の炒め物や煮物の残りを細かく刻んで混ぜる。

こういうなんちゃってアレンジで美味しさがアップする。

キャベツもタコも入らないのでたこ焼きとは言えないけど、形態だけはたこ焼き。

子どもたちは焼くのが大好き。

大人用のイカの肝入りが最高!

肝の脂がジワジワ出てきて揚げたこのよう。

たこ焼きにはビールと相場が決まってるけど、これだけは純米酒なしには食べられない。

昨日はソースを作らずに明石焼き風に出汁醤油で食べてみた。

大人は辛子を入れた。

あっこ弁当。

稲荷寿司と梅シソのオムスビ、大豆ミートの竜田揚げ、エンドウと新玉のサラダ、フキの甘酒ゴマ酢和え、パスタはフキのジェノベーゼ。

ゆかりちゃんのお粥パンバーガー。

高野豆腐のフライの隙間に自家製味噌醤が仕込まれてる。

野遊作のクワの実ジャムの入ったサツマイモ餡の大福。

これも出店してた残り。

自分が食べて美味しいのが一番!

オーガニックマルシェは毎月第二日曜日。

次も丸亀の「88ステージ」が会場。

2013年04月30日

玄米珈琲

久し振りの玄米珈琲作り。

手植え、天日干し、無農薬、無肥料、除草剤もナシの自家栽培の玄米。

毎日3食のご飯に食べてる。

お米そのものの販売はしていない。

薪で黒炒りにして、玄米珈琲として販売してる。

自然食品の店、善通寺の「ポパイくん」、高松の「ちろりん村」で置いてくれてる。

他にも、高松の「お好みくうたま」、天然石「ピクシー」、宇多津のギャラリーカフェ「スペースM」でも扱ってくれてる。

こんな感じで薪で炒る。

冬場、薪ストーブの下の部屋で予備炒りをして大量にストックしてる。

このぐらいの色からのスタートだと、炒り上がるのが速い。

普通の玄米からだと、3時間とかかかる。

最後は強火でモウモウと白煙を上げながら真っ黒けに炒り上げる。

最後は強火でモウモウと白煙を上げながら真っ黒けに炒り上げる。

これが完成品。

いわゆる珈琲とは似て非なる全くの別モノ。

超濃い麦茶のような感じ。

暑い国で採れる珈琲豆が陰性なのに対して、玄米は中庸。

それを薪で真っ黒けに炒ってるので、陽性の強い性質になる。

詳しくは「玄米珈琲」で検索すると色んな事が書かれてる。

200cc(4ℓ分)で500円。

移動式ピザ窯などの出店イベントの時にはウチの焼き物のカップ一杯200円でやってる。

瀬戸内海のマクロビオティック生活に欠かすことの出来ない小エビ。

廃材の家から歩いて10分のBIGというイオン系のスーパーで夕方、活きてるのに半額という出物があった。

いい塩と粉で高温で一気に揚げる。

橙の搾り汁が合う。

冬以外はニラが採れる。

夏は固くなりやすいけど、しょっちゅう採ってると常に柔らかいのが出てくる。

これは一度茹でたコンニャクに胡麻油、醤油、ショウガをしみ込ませておいて、強火で炒める。

手植え、天日干し、無農薬、無肥料、除草剤もナシの自家栽培の玄米。

毎日3食のご飯に食べてる。

お米そのものの販売はしていない。

薪で黒炒りにして、玄米珈琲として販売してる。

自然食品の店、善通寺の「ポパイくん」、高松の「ちろりん村」で置いてくれてる。

他にも、高松の「お好みくうたま」、天然石「ピクシー」、宇多津のギャラリーカフェ「スペースM」でも扱ってくれてる。

こんな感じで薪で炒る。

冬場、薪ストーブの下の部屋で予備炒りをして大量にストックしてる。

このぐらいの色からのスタートだと、炒り上がるのが速い。

普通の玄米からだと、3時間とかかかる。

これが完成品。

いわゆる珈琲とは似て非なる全くの別モノ。

超濃い麦茶のような感じ。

暑い国で採れる珈琲豆が陰性なのに対して、玄米は中庸。

それを薪で真っ黒けに炒ってるので、陽性の強い性質になる。

詳しくは「玄米珈琲」で検索すると色んな事が書かれてる。

200cc(4ℓ分)で500円。

移動式ピザ窯などの出店イベントの時にはウチの焼き物のカップ一杯200円でやってる。

瀬戸内海のマクロビオティック生活に欠かすことの出来ない小エビ。

廃材の家から歩いて10分のBIGというイオン系のスーパーで夕方、活きてるのに半額という出物があった。

いい塩と粉で高温で一気に揚げる。

橙の搾り汁が合う。

冬以外はニラが採れる。

夏は固くなりやすいけど、しょっちゅう採ってると常に柔らかいのが出てくる。

これは一度茹でたコンニャクに胡麻油、醤油、ショウガをしみ込ませておいて、強火で炒める。

2013年04月27日

冠婚葬祭の自給

いつも持って来てくれてる大工さんの木端がなくなってる。

ふんだんにある時は、「はよ使わなー!」と困るぐらい供給がある。

子どもたちに、「集合ー!」と号令をかけるとみんな集まる。

何をやってても、こういう作業をすることは当たり前になってる。

特に毎日の料理用の薪は小さく切らないといけない。

切るネタの大きな廃材は文字通り山ほどある。

僕が切って、子どもたちがコンテナに入れたり運んだり。

野遊ぐらいになるとコンテナを一杯にして一輪車に持ち上げることができる。

1時間も作業すれば、料理用と風呂用の薪が一週間分以上は生産できる。

切断機の刃がギンギンに研がれて、スカッと切れないといけない。

夕方、弟家族と廃材の家族で実家に集まり、おじいちゃんの法事の打ち合わせ。

法事の料理は、仕出し屋に頼まずに家族で精進料理を作る。

田舎の法事は2~3万円包んでいくのが常識。

こういう風に手作りにして、お土産も簡素にして、5000円とかの会費制にすることにした。

親父は金儲け主義のお寺が大嫌いで、冠婚葬祭を無駄に盛大にするのを辞めていきたい。

僕ら夫婦の結婚式も氏子になってる近所の小さな神社で挙げたし。

披露宴は実家の座敷でした。

93歳のおばあちゃん(寝たきりになってるけど、ボケてなくて元気)も、「私の葬式は密葬にしてくれ。」と自ら指示してる。

冠婚葬祭を脱業者する。

家族で手作りでするのは楽しいし、それこそが心のこもった葬式や結婚式になる。

「みんながやってるし。」と無難な路線を選ぶのは簡単だ。

少人数でしゃべってると「あんなん無駄やのになー。」という話になる。

でも、親戚や近所という社会に向けて、「ウチのやりかたはこうなんだ!」と思いきって実行できる者は少ない。

実は実行してみると、「やっぱり、こういうのがええよね。」、「昔はみんなで料理してしたもんや。」となる。

そういう昔の手作りを知ってる世代こそが、見栄や体裁を気にする筆頭。

僕ら若い世代が手間と労力をかけて、親父世代を巻き込んでいく。

「みんなでやったら簡単やん。」という調子に。

これが、近所付き合いや冠婚葬祭を変えていく手段。

ゆかりちゃんとあっこちゃんが、「魔女料理」とやらを作った。

もちろん、法事に出す訳ではないけど、、、。

フキとエンドウのトカゲ添え。

トカゲのコンニャクが一旦冷凍したもので、食感がゴワゴワで気持ち悪い。

マッシュポテトの毒キノコ風。

これも、竹炭の粉で作った黒いのばかり残っていく。

極めつけはコレ!

毒蛇のカレースープ。

白玉粉に竹炭粉とトマトパウダーで作った蛇が、グニャーッとしてマジで気持ち悪い。

口に入れた瞬間が最高にオゾマシイ。

子どもたちは、「もうあんなん作らんといてー。」と、、、。

彼女たちの遊び感覚は「見た目は気持ち悪くても、食べたら美味しい!」というのを狙ってたよう。

大人の僕でも、気持ち悪いし、大吟醸の素晴らしい酒があったのに進まなかった。

反対にノワくんとにこちゃんはパクパク食べてた。

見た目って大事なんやなーーー。

彩り、飾り付け、盛りつけ、これらは具体的に味に影響する。

常識的に言われてるけど、今回の逆療法で身を持って実感したね。

ふんだんにある時は、「はよ使わなー!」と困るぐらい供給がある。

子どもたちに、「集合ー!」と号令をかけるとみんな集まる。

何をやってても、こういう作業をすることは当たり前になってる。

特に毎日の料理用の薪は小さく切らないといけない。

切るネタの大きな廃材は文字通り山ほどある。

僕が切って、子どもたちがコンテナに入れたり運んだり。

野遊ぐらいになるとコンテナを一杯にして一輪車に持ち上げることができる。

1時間も作業すれば、料理用と風呂用の薪が一週間分以上は生産できる。

切断機の刃がギンギンに研がれて、スカッと切れないといけない。

夕方、弟家族と廃材の家族で実家に集まり、おじいちゃんの法事の打ち合わせ。

法事の料理は、仕出し屋に頼まずに家族で精進料理を作る。

田舎の法事は2~3万円包んでいくのが常識。

こういう風に手作りにして、お土産も簡素にして、5000円とかの会費制にすることにした。

親父は金儲け主義のお寺が大嫌いで、冠婚葬祭を無駄に盛大にするのを辞めていきたい。

僕ら夫婦の結婚式も氏子になってる近所の小さな神社で挙げたし。

披露宴は実家の座敷でした。

93歳のおばあちゃん(寝たきりになってるけど、ボケてなくて元気)も、「私の葬式は密葬にしてくれ。」と自ら指示してる。

冠婚葬祭を脱業者する。

家族で手作りでするのは楽しいし、それこそが心のこもった葬式や結婚式になる。

「みんながやってるし。」と無難な路線を選ぶのは簡単だ。

少人数でしゃべってると「あんなん無駄やのになー。」という話になる。

でも、親戚や近所という社会に向けて、「ウチのやりかたはこうなんだ!」と思いきって実行できる者は少ない。

実は実行してみると、「やっぱり、こういうのがええよね。」、「昔はみんなで料理してしたもんや。」となる。

そういう昔の手作りを知ってる世代こそが、見栄や体裁を気にする筆頭。

僕ら若い世代が手間と労力をかけて、親父世代を巻き込んでいく。

「みんなでやったら簡単やん。」という調子に。

これが、近所付き合いや冠婚葬祭を変えていく手段。

ゆかりちゃんとあっこちゃんが、「魔女料理」とやらを作った。

もちろん、法事に出す訳ではないけど、、、。

フキとエンドウのトカゲ添え。

トカゲのコンニャクが一旦冷凍したもので、食感がゴワゴワで気持ち悪い。

マッシュポテトの毒キノコ風。

これも、竹炭の粉で作った黒いのばかり残っていく。

極めつけはコレ!

毒蛇のカレースープ。

白玉粉に竹炭粉とトマトパウダーで作った蛇が、グニャーッとしてマジで気持ち悪い。

口に入れた瞬間が最高にオゾマシイ。

子どもたちは、「もうあんなん作らんといてー。」と、、、。

彼女たちの遊び感覚は「見た目は気持ち悪くても、食べたら美味しい!」というのを狙ってたよう。

大人の僕でも、気持ち悪いし、大吟醸の素晴らしい酒があったのに進まなかった。

反対にノワくんとにこちゃんはパクパク食べてた。

見た目って大事なんやなーーー。

彩り、飾り付け、盛りつけ、これらは具体的に味に影響する。

常識的に言われてるけど、今回の逆療法で身を持って実感したね。

2013年04月26日

フキと橙

現場に通う日々も終わり、日常の廃材生活に戻った。

生活のための作業ができて嬉しい。

コンポストトイレの堆肥化。

風呂や料理用の薪の準備。

天ぷらカーの油の濾過。

菜園の世話。

やる事はたくさんあるけど、どれもこれも、チョチョイとやれば出来る軽労働。

近くの休耕田に自生してるフキを採りに行く。

塩で板ずりする。

こういう時には貴重な自然海塩じゃなく、伯方の塩などを使う。

薪で茹でて。

水にさらす。

このフキは自生してるけど、栽培種であろうと思われる。

山の野生のフキはもっと細くて、苦味やエグミが強い。

このフキは何と、葉も使える。

すり潰してバジルのジェノベーゼのように、フキの葉ペーストとしてパスタソースなどに使う。

これは畑の橙。

スダチ、ユズ、橙とそれぞれ風味や香りの性格が違って、どれも料理には欠かせない。

そろそろ果汁が少なくなってくるので、絞って冷蔵しないといけない。

大豆ミートのカツ。

これに橙を絞ると美味しい。

畑のエンドウも美味い。

特に、スナックエンドウを畑で生食するのが最高。

タンドリー厚揚げ。

椎茸、玉ねぎ、キャベツも一緒に入れる。

豆乳、酒粕、レモン、味噌、カレーパウダー、塩というあっこレシピ。

もやしと山芋のおつまみ焼き。

オーブン料理で残ったパン粉をまぜたリメイク料理。

いやーーー!

やっぱし、日常の生活が一番贅沢!

生活のための作業ができて嬉しい。

コンポストトイレの堆肥化。

風呂や料理用の薪の準備。

天ぷらカーの油の濾過。

菜園の世話。

やる事はたくさんあるけど、どれもこれも、チョチョイとやれば出来る軽労働。

近くの休耕田に自生してるフキを採りに行く。

塩で板ずりする。

こういう時には貴重な自然海塩じゃなく、伯方の塩などを使う。

薪で茹でて。

水にさらす。

このフキは自生してるけど、栽培種であろうと思われる。

山の野生のフキはもっと細くて、苦味やエグミが強い。

このフキは何と、葉も使える。

すり潰してバジルのジェノベーゼのように、フキの葉ペーストとしてパスタソースなどに使う。

これは畑の橙。

スダチ、ユズ、橙とそれぞれ風味や香りの性格が違って、どれも料理には欠かせない。

そろそろ果汁が少なくなってくるので、絞って冷蔵しないといけない。

大豆ミートのカツ。

これに橙を絞ると美味しい。

畑のエンドウも美味い。

特に、スナックエンドウを畑で生食するのが最高。

タンドリー厚揚げ。

椎茸、玉ねぎ、キャベツも一緒に入れる。

豆乳、酒粕、レモン、味噌、カレーパウダー、塩というあっこレシピ。

もやしと山芋のおつまみ焼き。

オーブン料理で残ったパン粉をまぜたリメイク料理。

いやーーー!

やっぱし、日常の生活が一番贅沢!

2013年04月17日

乳酸菌の力

たくあんがカビたーーー!

毎日食べてるたくあん。

大根を2、3週間干して、自然海塩、ぬか、柿び皮の干したもの、唐辛子とで漬けた本格派。

これはカビというよりは乳酸菌に覆われてるから大丈夫。

グリーンの部分が出来始めると要チェック。

表面の乳酸菌の膜を取れば下の方は至ってキレイ。

これからは冷蔵庫保存になる。

10%の塩分で漬けたけど、この時期でもう冷蔵庫かー。

昔の夏まで持たせるたくあんは20%とか。

もっとも、夏にはキュウリやナスの新鮮な漬物が美味しいので、たくあんをソコまで持たせなくてもいい。

筍とヨモギの天丼。

筍の天ぷらは最高に美味しい。

2013年04月14日

ワラビと筍のピザ

14日はアイレックスでのイベント出店。

昨日も書いたけど、「四国オーガニックフェスタ」。

薪で焼くピザは予め生地だけ白焼きにしておく。

以前は現地で延ばす所からやってたけど、行列が出来ると間に合わない。

それに、天然酵母の発酵具合はどんどん変化するので、発酵を止めるという意味もある。

移動式ピザ窯での出店は12月の善通寺の花公園以来。

焼く1時間ぐらい前には薪をくべてジャンジャン燃やす。

ある程度燃えると、薪や熾き火を奥にやって、真ん中でピザを焼く。

ピザの時は奥で常にこのぐらいは燃やし続けないといけない。

鉄板の下の熾き火での「下火」と炎が天井に伝わる「上火」。

下火が生地をカリカリにして、上日がチーズをこんがりと焼く。

どちらが不足しても過ぎてもダメ。

このバランスで上手くピザが焼ける。

白焼きが終わって、お昼ごはんに家族みんなで試食。

ワラビと筍のピザ。

春のピザとして最高!

流行りのナポリピザと違って、ウチのはローマ風。

生地を薄くしてカリカリに焼く。

ナポリ風のあの耳が太いのがキライでこうなってる。

生地は「さぬきの夢」100%。

北海道の強力粉「春よ恋」の強烈なグルテンもいいけど、さぬきの夢の穏やかな感じも悪くない。

それを自家製酵母と自然海塩、オリーブオイルで錬って発酵させてる。

さあ、これから毎日筍尽く。

まずは何と言っても若竹煮。

いりこで濃い出汁を取って、塩をよく効かせて醤油、ちょい味醂。

よく味が煮含くまって最高に美味しい。

アクが強いと食べない子どもたちも「美味しい!」を連発。

これは姫皮の梅肉和え。

梅を叩いて潰し、煮切った味醂と醤油で延ばす。

手鍋の中で軽く姫皮にも火を入れながら和えて完成。

これも子ども達にも大ウケ。

純米酒の肴にピッタリなのは言うまでもない。

さあ、暇潰しにPCに向かってる間にステンレスカマドの上の平和の圧力鍋で玄米が炊けた。

今から玄米ライスバーガー作りして、8時にはアイレックスに向かう。

今日は天気もいいみたいで言うことなし!

ワラビと筍のピザ食べて、小出先生や田中優さんの話を聞きに来てね~♪

昨日も書いたけど、「四国オーガニックフェスタ」。

薪で焼くピザは予め生地だけ白焼きにしておく。

以前は現地で延ばす所からやってたけど、行列が出来ると間に合わない。

それに、天然酵母の発酵具合はどんどん変化するので、発酵を止めるという意味もある。

移動式ピザ窯での出店は12月の善通寺の花公園以来。

焼く1時間ぐらい前には薪をくべてジャンジャン燃やす。

ある程度燃えると、薪や熾き火を奥にやって、真ん中でピザを焼く。

ピザの時は奥で常にこのぐらいは燃やし続けないといけない。

鉄板の下の熾き火での「下火」と炎が天井に伝わる「上火」。

下火が生地をカリカリにして、上日がチーズをこんがりと焼く。

どちらが不足しても過ぎてもダメ。

このバランスで上手くピザが焼ける。

白焼きが終わって、お昼ごはんに家族みんなで試食。

ワラビと筍のピザ。

春のピザとして最高!

流行りのナポリピザと違って、ウチのはローマ風。

生地を薄くしてカリカリに焼く。

ナポリ風のあの耳が太いのがキライでこうなってる。

生地は「さぬきの夢」100%。

北海道の強力粉「春よ恋」の強烈なグルテンもいいけど、さぬきの夢の穏やかな感じも悪くない。

それを自家製酵母と自然海塩、オリーブオイルで錬って発酵させてる。

さあ、これから毎日筍尽く。

まずは何と言っても若竹煮。

いりこで濃い出汁を取って、塩をよく効かせて醤油、ちょい味醂。

よく味が煮含くまって最高に美味しい。

アクが強いと食べない子どもたちも「美味しい!」を連発。

これは姫皮の梅肉和え。

梅を叩いて潰し、煮切った味醂と醤油で延ばす。

手鍋の中で軽く姫皮にも火を入れながら和えて完成。

これも子ども達にも大ウケ。

純米酒の肴にピッタリなのは言うまでもない。

さあ、暇潰しにPCに向かってる間にステンレスカマドの上の平和の圧力鍋で玄米が炊けた。

今から玄米ライスバーガー作りして、8時にはアイレックスに向かう。

今日は天気もいいみたいで言うことなし!

ワラビと筍のピザ食べて、小出先生や田中優さんの話を聞きに来てね~♪

2013年04月12日

ワラビ三昧

しょうたくんは山口に旅立ち、久し振りの家族だけの生活に戻った。

と言っても、彼は山口で家(土地)を探し中。

今借りてる土地に小さな廃材の家を建てたものの、もう出ていくことにしたよう。

若いし独り身やし、フットワークが軽い方がいい。

もっとも、土地よりは素晴らしいパートナーの方が優先される。

最近は弟子居候の敷居をグッと上げて、おいそれとは来れないようにしてある。

家族だけの生活ってほんとに楽チン。

WWOOF(世界的な居候促進の団体)なんかには絶対に登録しないけど、口コミやメールでの問い合わせはしょっちゅう。

「廃材の家を見てみたい。」

「自給自足生活を体験してみたい。」

「田んぼや畑をやりたい。」

「手作りの生活を、、、。」

WWOOFに登録したりして、居候を歓迎するのは労働力として当て込むため。

ウチの場合、ヨソから来る弟子居候ごときの労働力に頼る必要はない。

自給自足というか、自画杜撰で左ウチワな盤石の体制が確立したから。

なので、「どうしても弟子入りしたい!」という熱意のある者しか受け入れない。

メールと電話での「面接」に合格しないと来れないぞ。

言葉だけの軽々しい奴には心底うんざりするからね。

ワラビのゴマ油醤油和え。

文字通りゴマ油と醤油で和えるだけなので、ちょっと時間を置いた方が美味しい。

ワラビと揚げの卵とじ。

いつもはいりこ出汁が基本やけど、コレは鰹出汁。

叩きワラビのワサビ醤油。

根本の堅い部分を叩くとネットリして美味しい。

シャクのおこめーず添え。

コリアンダーにも似た強烈な風味のシャクにはドブロクの酒粕から作ったおこめーずが合う。

と言っても、彼は山口で家(土地)を探し中。

今借りてる土地に小さな廃材の家を建てたものの、もう出ていくことにしたよう。

若いし独り身やし、フットワークが軽い方がいい。

もっとも、土地よりは素晴らしいパートナーの方が優先される。

最近は弟子居候の敷居をグッと上げて、おいそれとは来れないようにしてある。

家族だけの生活ってほんとに楽チン。

WWOOF(世界的な居候促進の団体)なんかには絶対に登録しないけど、口コミやメールでの問い合わせはしょっちゅう。

「廃材の家を見てみたい。」

「自給自足生活を体験してみたい。」

「田んぼや畑をやりたい。」

「手作りの生活を、、、。」

WWOOFに登録したりして、居候を歓迎するのは労働力として当て込むため。

ウチの場合、ヨソから来る弟子居候ごときの労働力に頼る必要はない。

自給自足というか、自画杜撰で左ウチワな盤石の体制が確立したから。

なので、「どうしても弟子入りしたい!」という熱意のある者しか受け入れない。

メールと電話での「面接」に合格しないと来れないぞ。

言葉だけの軽々しい奴には心底うんざりするからね。

ワラビのゴマ油醤油和え。

文字通りゴマ油と醤油で和えるだけなので、ちょっと時間を置いた方が美味しい。

ワラビと揚げの卵とじ。

いつもはいりこ出汁が基本やけど、コレは鰹出汁。

叩きワラビのワサビ醤油。

根本の堅い部分を叩くとネットリして美味しい。

シャクのおこめーず添え。

コリアンダーにも似た強烈な風味のシャクにはドブロクの酒粕から作ったおこめーずが合う。

2013年03月28日

みかんペースト

いよいよ普通のみかんが終わりの季節。

シワシワになったり、カチカチになる。

いつもこの季節にこの「みかんペースト」を作る。

外の皮をむいて丸ごと鍋に放り込むだけ。

煮詰めていくと薄皮はドロドロに溶けていく。

真空脱気しておくと、常温でずっともつ。

手作りの保存食が冷蔵庫を占めるのは困る。

このペーストと本醸造の醤油で手作りソースができる。

お好み焼き、たこ焼きなどのソースものに重宝する。

あっこスイーツやスムージーにも使われる。

手作り、自家製のポイントは簡単テキトー。

ソースって、手作りするなら、玉ねぎ、人参、みかん、トマト、にんにく、セロリ、多種の香辛料を長時間煮詰める。

塩と野菜や果物の甘味で完成する。

でも、この醤油利用のソースなら、みかんペーストと混ぜるだけで一瞬で出来る。

市販のソースはそこまで本格的にすると高くつくので、3割~5割は砂糖で出来てる。

実際に甘々やもんね。

日本の伝統調味料や出汁は下準備に恐ろしく時間をかけてる。

ここが西洋の出汁やソースと圧倒的に違うポイント。

四季があり、海があり、野菜、豆、キノコが採れる。

その中で長年の叡智とも言える伝統食が培われてきた。

でも自給自足しようとする時に、毎日同じ野菜を飽きずに食べようとすると、和洋中、エスニックとバリエーションを駆使すると楽。

でも洋風や中華風でさえ、簡単に手作りできるのが面白い。

菜種油と小麦粉と豆乳でホワイトソースが出来るし。

鰹出汁にゴマ油、ニンニク、ショウガ、長ネギ、練ゴマでコクを出すとラーメンスープとして美味しい。

いりこ出汁と唐辛子でエスニック風は簡単にできる。

伝統を踏襲するだけが文化ではない。

いいとこ取りして発展させるのが日本人の得意とする所とも言える。

大事なポイントを外さなければ!

シワシワになったり、カチカチになる。

いつもこの季節にこの「みかんペースト」を作る。

外の皮をむいて丸ごと鍋に放り込むだけ。

煮詰めていくと薄皮はドロドロに溶けていく。

真空脱気しておくと、常温でずっともつ。

手作りの保存食が冷蔵庫を占めるのは困る。

このペーストと本醸造の醤油で手作りソースができる。

お好み焼き、たこ焼きなどのソースものに重宝する。

あっこスイーツやスムージーにも使われる。

手作り、自家製のポイントは簡単テキトー。

ソースって、手作りするなら、玉ねぎ、人参、みかん、トマト、にんにく、セロリ、多種の香辛料を長時間煮詰める。

塩と野菜や果物の甘味で完成する。

でも、この醤油利用のソースなら、みかんペーストと混ぜるだけで一瞬で出来る。

市販のソースはそこまで本格的にすると高くつくので、3割~5割は砂糖で出来てる。

実際に甘々やもんね。

日本の伝統調味料や出汁は下準備に恐ろしく時間をかけてる。

ここが西洋の出汁やソースと圧倒的に違うポイント。

四季があり、海があり、野菜、豆、キノコが採れる。

その中で長年の叡智とも言える伝統食が培われてきた。

でも自給自足しようとする時に、毎日同じ野菜を飽きずに食べようとすると、和洋中、エスニックとバリエーションを駆使すると楽。

でも洋風や中華風でさえ、簡単に手作りできるのが面白い。

菜種油と小麦粉と豆乳でホワイトソースが出来るし。

鰹出汁にゴマ油、ニンニク、ショウガ、長ネギ、練ゴマでコクを出すとラーメンスープとして美味しい。

いりこ出汁と唐辛子でエスニック風は簡単にできる。

伝統を踏襲するだけが文化ではない。

いいとこ取りして発展させるのが日本人の得意とする所とも言える。

大事なポイントを外さなければ!

タグ :ソース

2013年03月21日

テキトー手打ちうどん

あっこちゃんと下の子ども2人がいなくて、野遊と2人でお昼ごはん。

じ「何食べようか?」

の「うどんがええ!」

じ「よし、作ろう!」

の「うん、やろう!」

と、手打ちうどんをすることにした。

塩水を作り、水回しをして団子にする所までは僕がやった。

昼になって取り掛かったので、寝かし工程は割愛。

その代わり、加水率を上げる。

朝から仕込んで寝かせる時間があるなら45%ぐらい。

これは50%で仕込んだ。

野遊が手際よく打って。

いい感じ。

タタミの工程。

均一に切って。

たっぷり目の打ち粉をふるい落とす。

加水率が高いと切った時にくっつきやすいので、これでもかというぐらいの打ち粉をする。

グラグラに沸いたステンレスカマドで茹でる。

茹でながら、まずは釜揚げ。

毎朝の味噌汁はいりこ出汁、その出汁の残りに追い鰹をよく利かせて濃い出汁にする。

後は自然海塩、本醸造醤油、三河本味醂。

塩を奮発して、しっかりとしたベースを整えるのがコツ。

庭のアサツキにショウガのすりおろしは必須。

天ぷらを揚げない時には圧搾ゴマ油を垂らすのも上品なコクになる。

釜揚げを堪能した後、茹で時間も15分ぐらいになるとザル用にする。

冷たい井戸水で締めて。

やっぱし、ザルが最高。

香川県産のさぬきの夢の香りが活きる。

ザルには刻み海苔とスリゴマを山ほどかけるのが最高。

取り掛かって食べ終わる所までで、1時間半ぐらいのもの。

わざわざ車に乗って、うどん屋まで行く事自体がわずらわしい。

手作りを大仰に捉えない。

テキトー、なんちゃってでOK。

やってるウチに慣れてくる。

これが自画杜撰の手作り生活の豊かさなのだ。

失敗を恐れない攻めの姿勢こそが、自給自足の原点。

「さぬきの夢2000」という香川県産の粉は今後「さぬきの夢2009」という品種改良をする。

何故か?

2000ではグルテンが低くて、うどん屋が使いづらいという事で未だに広がりが弱い。

2009はさぬきうどん業界を牛耳るASW(オーストラリア スーパー ホワイト)という粉と交配させて、グルテンを強くするそうな。

国産、手作りの醍醐味は弱いグルテンでも、丁寧な水回しやゆっくりと打つことでモチモチに仕上げられる所。

ASWの遺伝子なんか要らんし。

本当のさぬきうどんは「農林61号」、「ダイチノミノリ」という脈々と受け継がれてきた系統の品種がある。

う~ん、いよいよ小麦作りに入るかな!

実は秋山家の農地で活用してるのは半分以下。

米が終わって、この秋から植えよう。

「うどん県」とか言いながら、、、。

未だに瀬戸大橋を渡ってうどん客が来ていながら、、、。

うどん屋の大半はオーストラリアの粉にJTの塩、脱脂加工大豆にグルタミン酸ソーダのニセ醤油というお約束。

自慢にも誇りにもならない現実がある。

麺と出汁、ネギとショウガで完結するうどん。

こんなシンプルなものに素材を誤魔化していい筈がないぞ。

じ「何食べようか?」

の「うどんがええ!」

じ「よし、作ろう!」

の「うん、やろう!」

と、手打ちうどんをすることにした。

塩水を作り、水回しをして団子にする所までは僕がやった。

昼になって取り掛かったので、寝かし工程は割愛。

その代わり、加水率を上げる。

朝から仕込んで寝かせる時間があるなら45%ぐらい。

これは50%で仕込んだ。

野遊が手際よく打って。

いい感じ。

タタミの工程。

均一に切って。

たっぷり目の打ち粉をふるい落とす。

加水率が高いと切った時にくっつきやすいので、これでもかというぐらいの打ち粉をする。

グラグラに沸いたステンレスカマドで茹でる。

茹でながら、まずは釜揚げ。

毎朝の味噌汁はいりこ出汁、その出汁の残りに追い鰹をよく利かせて濃い出汁にする。

後は自然海塩、本醸造醤油、三河本味醂。

塩を奮発して、しっかりとしたベースを整えるのがコツ。

庭のアサツキにショウガのすりおろしは必須。

天ぷらを揚げない時には圧搾ゴマ油を垂らすのも上品なコクになる。

釜揚げを堪能した後、茹で時間も15分ぐらいになるとザル用にする。

冷たい井戸水で締めて。

やっぱし、ザルが最高。

香川県産のさぬきの夢の香りが活きる。

ザルには刻み海苔とスリゴマを山ほどかけるのが最高。

取り掛かって食べ終わる所までで、1時間半ぐらいのもの。

わざわざ車に乗って、うどん屋まで行く事自体がわずらわしい。

手作りを大仰に捉えない。

テキトー、なんちゃってでOK。

やってるウチに慣れてくる。

これが自画杜撰の手作り生活の豊かさなのだ。

失敗を恐れない攻めの姿勢こそが、自給自足の原点。

「さぬきの夢2000」という香川県産の粉は今後「さぬきの夢2009」という品種改良をする。

何故か?

2000ではグルテンが低くて、うどん屋が使いづらいという事で未だに広がりが弱い。

2009はさぬきうどん業界を牛耳るASW(オーストラリア スーパー ホワイト)という粉と交配させて、グルテンを強くするそうな。

国産、手作りの醍醐味は弱いグルテンでも、丁寧な水回しやゆっくりと打つことでモチモチに仕上げられる所。

ASWの遺伝子なんか要らんし。

本当のさぬきうどんは「農林61号」、「ダイチノミノリ」という脈々と受け継がれてきた系統の品種がある。

う~ん、いよいよ小麦作りに入るかな!

実は秋山家の農地で活用してるのは半分以下。

米が終わって、この秋から植えよう。

「うどん県」とか言いながら、、、。

未だに瀬戸大橋を渡ってうどん客が来ていながら、、、。

うどん屋の大半はオーストラリアの粉にJTの塩、脱脂加工大豆にグルタミン酸ソーダのニセ醤油というお約束。

自慢にも誇りにもならない現実がある。

麺と出汁、ネギとショウガで完結するうどん。

こんなシンプルなものに素材を誤魔化していい筈がないぞ。

タグ :うどん

2013年03月13日

マナガツオ

母親が綿を栽培してる。

本格的に草木染めや織りに使うために。

土歩が自分のズボンを直すのに、針山が作りたいと言い出した。

以前、野遊が作ってた布を丸めて作った針山が固くて使いにくいからだそう。

で、実家に行って綿の精製から。

何日か前に畑で母親が取り残した綿を土歩が取ってきてた。

実家で精製するのも前から目にしてるし。

で、自分でやってみようとなったみたい。

こちら側から種のついた綿を当てがってグリグリ回す。

すると、反対側からジワジワと綿だけが出てきて、種と選別される。

こんな風に種と綿が選別できる。

小さなマナガツオを仕入れた。

シンプルな煮付けにした。

マナガツオはこれから旬を迎える瀬戸内の魚。

照り焼きや西京焼きが代表的な料理。

大きくて鮮度のいいものは高い。

でも、そういうものが入れば刺身は抜群に美味しい。

めっきり春めいて来た。

朝は薪ストーブを焚くのでストーブの上で料理できる。

昼と夕方は薪ストーブで料理できる程の火力にすると暑くなる。

なので、ステンレスカマドの出番が増えてきた。

久し振りに使うと、改めて使い勝手のよさを実感する。

炎の見えてる一番目の口が強火、二番目の奥が弱火、更に三番目でも保温調理ができる。

煙突も150㎜でストレートに屋根を抜いてるので、超引きがいい。

フタを開けてても煙が出てこない。

焼き物の時には無煙ロースターとしても重宝してる。

もっとも、焚き方で火力は全然違ってくる。

強くなりすぎると、多重のフタを閉めて鍋を乗せる。

そういう勘は薪生活に慣れてるウチの家族にはお手のもの。

大根がまだ食べられる。

大根と干し大根葉の煮物。

干し大根葉は超美味い。

もどさずに乾燥ワカメのようにチョキチョキ切って料理できるのも手軽でいい。

干しエビも入れててめっちゃ美味しい。

本格的に草木染めや織りに使うために。

土歩が自分のズボンを直すのに、針山が作りたいと言い出した。

以前、野遊が作ってた布を丸めて作った針山が固くて使いにくいからだそう。

で、実家に行って綿の精製から。

何日か前に畑で母親が取り残した綿を土歩が取ってきてた。

実家で精製するのも前から目にしてるし。

で、自分でやってみようとなったみたい。

こちら側から種のついた綿を当てがってグリグリ回す。

すると、反対側からジワジワと綿だけが出てきて、種と選別される。

こんな風に種と綿が選別できる。

小さなマナガツオを仕入れた。

シンプルな煮付けにした。

マナガツオはこれから旬を迎える瀬戸内の魚。

照り焼きや西京焼きが代表的な料理。

大きくて鮮度のいいものは高い。

でも、そういうものが入れば刺身は抜群に美味しい。

めっきり春めいて来た。

朝は薪ストーブを焚くのでストーブの上で料理できる。

昼と夕方は薪ストーブで料理できる程の火力にすると暑くなる。

なので、ステンレスカマドの出番が増えてきた。

久し振りに使うと、改めて使い勝手のよさを実感する。

炎の見えてる一番目の口が強火、二番目の奥が弱火、更に三番目でも保温調理ができる。

煙突も150㎜でストレートに屋根を抜いてるので、超引きがいい。

フタを開けてても煙が出てこない。

焼き物の時には無煙ロースターとしても重宝してる。

もっとも、焚き方で火力は全然違ってくる。

強くなりすぎると、多重のフタを閉めて鍋を乗せる。

そういう勘は薪生活に慣れてるウチの家族にはお手のもの。

大根がまだ食べられる。

大根と干し大根葉の煮物。

干し大根葉は超美味い。

もどさずに乾燥ワカメのようにチョキチョキ切って料理できるのも手軽でいい。

干しエビも入れててめっちゃ美味しい。

タグ :魚

2013年03月06日

鰯といかなご

ヨソの現場が終わり、廃材天国の廃材置き場の整理。

2間×3間で、床もないような倉庫でも結構角材などの廃材は使うもの。

去年の自分たちでやった解体工事で相当ストックしてあるからよかった。

余ったものをキチンと積みこんでトタンで養生しておく。

こうしておけば腐らないし、出番が来ればいつでも出せる。

陶芸の窯焚きが3月下旬に決定し、解体業者に大量に廃材をもってきてもらう準備。

しょうたくんと廃材天国の庭を広く片付ける。

廃材を片付けると薪が大量に発生する。

五右衛門風呂用は細目がいいので、こういう時にたくさんストックしておく。

薪ストーブを焚ける日も少なくなりつつあるんで、今のうちにボロい薪から処分しておかないといけないし。

こういう段取りをこなしてこそ、廃材での薪生活は成り立つのだ。

山奥で仙人のような自給自足じゃなく、街が近いからこその廃材生活。

解体業者や造園屋は廃材を処分できて嬉しいし、ウチも薪がタダで供給されて嬉しい。

お互いにメリットのある関係じゃないと長続きしない。

すぐにゴチャゴチャ広がってしまうから時々片付けて丁度いい。

4tダンプが何車も連続で降ろせるようにしとかないといけない。

食べられなくなる前にしょうたくんに切干し大根にしてもらう。

僕は4/14(日)の小出先生や田中優さんも来る「オーガニックフェスタ四国」のフライヤーを持って回る。

珈琲倶楽部ですばらしいドリンクを頂いた。

県内の無農薬農家、石川さんの「しょうがパウダー」に志々島の日本蜜蜂の蜂蜜、無農薬レモンというプレミアムな材料。

何と自分の器で出てきた。

「魚の大空」で新鮮な鰯を仕入れたので、刺身に。

特に脂が乗ってる。

生姜とかめびしの醤油が最高。

しょうたくんが、切干し大根を作る時にスライサーで刺身の皿を作ってくれたのがクール。

春になって、アサツキがまた出始めた。

これは酢味噌和えにした。

いかなごの生のものが手に入った。

今までもボイルものは出回ってたけど、やはり生がいい。

ボイルしてあるのよりも安くて、天ぷらにすると断然美味しい。

これはいい塩と柑橘で決まり。

あっこちゃんが稲荷寿司を作った。

畑のタアサイが大きくなってきた。

これは炒め煮。

タアサイは味が濃厚なので、炒めて醤油だけでもおかずになる。

2間×3間で、床もないような倉庫でも結構角材などの廃材は使うもの。

去年の自分たちでやった解体工事で相当ストックしてあるからよかった。

余ったものをキチンと積みこんでトタンで養生しておく。

こうしておけば腐らないし、出番が来ればいつでも出せる。

陶芸の窯焚きが3月下旬に決定し、解体業者に大量に廃材をもってきてもらう準備。

しょうたくんと廃材天国の庭を広く片付ける。

廃材を片付けると薪が大量に発生する。

五右衛門風呂用は細目がいいので、こういう時にたくさんストックしておく。

薪ストーブを焚ける日も少なくなりつつあるんで、今のうちにボロい薪から処分しておかないといけないし。

こういう段取りをこなしてこそ、廃材での薪生活は成り立つのだ。

山奥で仙人のような自給自足じゃなく、街が近いからこその廃材生活。

解体業者や造園屋は廃材を処分できて嬉しいし、ウチも薪がタダで供給されて嬉しい。

お互いにメリットのある関係じゃないと長続きしない。

すぐにゴチャゴチャ広がってしまうから時々片付けて丁度いい。

4tダンプが何車も連続で降ろせるようにしとかないといけない。

食べられなくなる前にしょうたくんに切干し大根にしてもらう。

僕は4/14(日)の小出先生や田中優さんも来る「オーガニックフェスタ四国」のフライヤーを持って回る。

珈琲倶楽部ですばらしいドリンクを頂いた。

県内の無農薬農家、石川さんの「しょうがパウダー」に志々島の日本蜜蜂の蜂蜜、無農薬レモンというプレミアムな材料。

何と自分の器で出てきた。

「魚の大空」で新鮮な鰯を仕入れたので、刺身に。

特に脂が乗ってる。

生姜とかめびしの醤油が最高。

しょうたくんが、切干し大根を作る時にスライサーで刺身の皿を作ってくれたのがクール。

春になって、アサツキがまた出始めた。

これは酢味噌和えにした。

いかなごの生のものが手に入った。

今までもボイルものは出回ってたけど、やはり生がいい。

ボイルしてあるのよりも安くて、天ぷらにすると断然美味しい。

これはいい塩と柑橘で決まり。

あっこちゃんが稲荷寿司を作った。

畑のタアサイが大きくなってきた。

これは炒め煮。

タアサイは味が濃厚なので、炒めて醤油だけでもおかずになる。

タグ :いかなご

2013年03月04日

味噌作り

毎年恒例の味噌作り。

豆は宇多津の「くぼさんのとうふ」のナカセンナリを30㌔。

麹は観音寺「入江麹製造所」にウチの手植え天日干しの無農薬米を持ち込んで、麹にしてもらう。

これも30㌔分の米。

塩は「天草塩の会」の松本さんの「小さな海」。

原材料はこの3つ。

手作りしないまでも、味噌を選ぶ時は原材料の欄に「大豆、米麹(麦麹)、塩」以外の材料が入ってないものを選ぶこと。

一昼夜浸しておいた豆を薪で炊く。

ガスやIHじゃなく、薪というのもポイント。

薪ストーブの上でも炊く。

薪ストーブが寸胴鍋に占拠されてるので、数ヶ月ぶりのステンレスカマドで朝ごはんを作る。

何ヶ月か旅に出てたような懐かしさで新鮮。

豆は3時間も炊いてると煮えてくる。

味噌作りには普通に食べて美味しいよりも更に柔らかく炊けてないといけない。

寸胴鍋の方も沸いてきた。

アクをすくって取る。

秋山家本宅に代々伝わる鋳物のミートチョッパー。

ひいばおばあちゃんの代からこれで味噌作りをしてきた。

炊けた豆と麹に飴(豆の煮汁)をよく混ぜる。

3兄妹とばーばんとで混ぜる。

モンブランのようにウニウニと出てくる。

塩と混ぜて団子にする。

樽の中にぶつけながら入れていく。

煮た豆の残りに醤油をかけただけで晩ご飯の一品になる。

飴(豆の煮汁)が残ったので、カレーにする。

飴って言うぐらいなんで、超甘い。

手前はスパイスを利かせた大人用カレー。

奥のはチリを入れない子ども用。

見た目は大したことないけど、どっちもめっちゃ美味い。

一日の作業で一年分の味噌が軽く自給できる。

お米作ってなくても麹買えばいい。

塩は超大事。

自然食品店の無添加の味噌でも、「天草塩の会」の自然海塩級の塩を使ってるのは聞いたことがない。

こういうこだわりは文字通りキリがない。

仕込む容器だって、甕や杉樽の方がいいに決まってるし。

どこまでやるかは本人次第。

余裕を持って楽にできるレベルでやろう。

ウチは毎年やってて、こういうクオリティーになってきた。

更に、豆の自給や容器にもこだわれるようになってゆく。

一気に完璧を目指すな。

アレもコレも、、、と実現もしてないのに妄想するだけってクールじゃない。

経験もない者が無理してアップアップでやってると長続きしないからね。

まず、毎朝味噌汁を作って飲める所から。

次は味噌の原材料。

次は手作り。

次は豆や塩のクオリティー。

と段階を追っていかないとねー。

豆は宇多津の「くぼさんのとうふ」のナカセンナリを30㌔。

麹は観音寺「入江麹製造所」にウチの手植え天日干しの無農薬米を持ち込んで、麹にしてもらう。

これも30㌔分の米。

塩は「天草塩の会」の松本さんの「小さな海」。

原材料はこの3つ。

手作りしないまでも、味噌を選ぶ時は原材料の欄に「大豆、米麹(麦麹)、塩」以外の材料が入ってないものを選ぶこと。

一昼夜浸しておいた豆を薪で炊く。

ガスやIHじゃなく、薪というのもポイント。

薪ストーブの上でも炊く。

薪ストーブが寸胴鍋に占拠されてるので、数ヶ月ぶりのステンレスカマドで朝ごはんを作る。

何ヶ月か旅に出てたような懐かしさで新鮮。

豆は3時間も炊いてると煮えてくる。

味噌作りには普通に食べて美味しいよりも更に柔らかく炊けてないといけない。

寸胴鍋の方も沸いてきた。

アクをすくって取る。

秋山家本宅に代々伝わる鋳物のミートチョッパー。

ひいばおばあちゃんの代からこれで味噌作りをしてきた。

炊けた豆と麹に飴(豆の煮汁)をよく混ぜる。

3兄妹とばーばんとで混ぜる。

モンブランのようにウニウニと出てくる。

塩と混ぜて団子にする。

樽の中にぶつけながら入れていく。

煮た豆の残りに醤油をかけただけで晩ご飯の一品になる。

飴(豆の煮汁)が残ったので、カレーにする。

飴って言うぐらいなんで、超甘い。

手前はスパイスを利かせた大人用カレー。

奥のはチリを入れない子ども用。

見た目は大したことないけど、どっちもめっちゃ美味い。

一日の作業で一年分の味噌が軽く自給できる。

お米作ってなくても麹買えばいい。

塩は超大事。

自然食品店の無添加の味噌でも、「天草塩の会」の自然海塩級の塩を使ってるのは聞いたことがない。

こういうこだわりは文字通りキリがない。

仕込む容器だって、甕や杉樽の方がいいに決まってるし。

どこまでやるかは本人次第。

余裕を持って楽にできるレベルでやろう。

ウチは毎年やってて、こういうクオリティーになってきた。

更に、豆の自給や容器にもこだわれるようになってゆく。

一気に完璧を目指すな。

アレもコレも、、、と実現もしてないのに妄想するだけってクールじゃない。

経験もない者が無理してアップアップでやってると長続きしないからね。

まず、毎朝味噌汁を作って飲める所から。

次は味噌の原材料。

次は手作り。

次は豆や塩のクオリティー。

と段階を追っていかないとねー。

タグ :味噌

2013年02月26日

春の野草はやさしい味

塩釜作りはいよいよ左官職人登場。

僕としょうたくんの耐火レンガの仕上げも進んで、古いレンガの部分に左官さんが壁の下地をつけていく作業。

美しいコテさばきでサクサクと塗ってゆく。

バラス!(砕石の事)

午後からは次の現場の段取り。

随分と前に書いた、まんのう町「かぐや姫プレイパーク」のピザ窯作りの準備。

まずは2間(3、6m)×3間(5、4m)の東屋作りから。

これは基礎のコンクリートを練るための材料。

メインの材木は廃材天国にストックしてある廃材。

廃材代は取らないので安く作れる。

しょうたくんに簡単なイラストを見せて、廃材置き場からみつくろってもらう。

僕がまんのう町の現場に打ち合わせに行ってる間にテキパキとやってくれてた。

こういう段取りから完全に任せられるので、頼もしいもの。

自分の生活のための廃材建築を超えて、ヨソの現場のかけもちという予想しない展開になってきた。

う~ん、これは喜ぶべき事ではないような気もするけど、、、。

勉強になったり、楽しい面もあるから喜んでやってる。

カラシ菜の「おこめーず和え」。

ほろ苦さとドブロクの酒粕の酸味がベストマッチ。

カラスノエンドウのゴマ和え。

エグミもなく料理しやすい野草。

ウチに庭にわんさと生えてる。

土筆、メノリ、豆腐の卵とじ。

ツクシの味は春の味~。

寒くても庭の鶏は、ちゃんと毎日子どもたちが世話するので、卵を産んでくれてる。

カクテギ(大根のキムチ)。

ヤンニョムを作り置きしておくと、サッと作れる即席キムチ。

子どもたちに人気の豆乳シチュー。

美しいフキノトウも廃材の家から歩いて行ける休耕田にある。

僕としょうたくんの耐火レンガの仕上げも進んで、古いレンガの部分に左官さんが壁の下地をつけていく作業。

美しいコテさばきでサクサクと塗ってゆく。

バラス!(砕石の事)

午後からは次の現場の段取り。

随分と前に書いた、まんのう町「かぐや姫プレイパーク」のピザ窯作りの準備。

まずは2間(3、6m)×3間(5、4m)の東屋作りから。

これは基礎のコンクリートを練るための材料。

メインの材木は廃材天国にストックしてある廃材。

廃材代は取らないので安く作れる。

しょうたくんに簡単なイラストを見せて、廃材置き場からみつくろってもらう。

僕がまんのう町の現場に打ち合わせに行ってる間にテキパキとやってくれてた。

こういう段取りから完全に任せられるので、頼もしいもの。

自分の生活のための廃材建築を超えて、ヨソの現場のかけもちという予想しない展開になってきた。

う~ん、これは喜ぶべき事ではないような気もするけど、、、。

勉強になったり、楽しい面もあるから喜んでやってる。

カラシ菜の「おこめーず和え」。

ほろ苦さとドブロクの酒粕の酸味がベストマッチ。

カラスノエンドウのゴマ和え。

エグミもなく料理しやすい野草。

ウチに庭にわんさと生えてる。

土筆、メノリ、豆腐の卵とじ。

ツクシの味は春の味~。

寒くても庭の鶏は、ちゃんと毎日子どもたちが世話するので、卵を産んでくれてる。

カクテギ(大根のキムチ)。

ヤンニョムを作り置きしておくと、サッと作れる即席キムチ。

子どもたちに人気の豆乳シチュー。

美しいフキノトウも廃材の家から歩いて行ける休耕田にある。

タグ :野草

2013年02月25日

冷やすといけない

塩釜の試験燃焼も上手くいき、後は仕上げを残すのみ。

地面の裾と上の縁の仕上げの耐火レンガを築く。

その間は土壁の仕上げになる。

帰ると、久し振りに猪肉が解凍されてた。

薪ストーブの上で焼きながらみんな立ち食い。

大根おろしと醤油、自家製豆板醤も合う。

切干大根のゴマ油炒め。

味付けは醤油と味噌、隠し味にニンニク。

猪の脂で一緒に葉っぱを炒めると美味しい。

ここの所、朝昼晩と海草三昧だった。

瀬戸内の旬のワカメにメノリは最高。

でも、陰陽バランス的には海草は陰性。

やっぱり、まだまだ寒い時期にそればっかりというのは身体を冷やす。

昨日の猪肉のような超陽性のものこそ冬に向いてるとも言える。

もっとも、陰性だ陽性だとかの屁理屈よりも自分の体調との相談。

今の状態を自分で把握できないと話にならない。

で、傾向と対策が分る。

今の季節は冷えたビールより燗酒や湯割りが美味い。

夏の大汗の労働後の強制冷却が必要な時の夏野菜にビールという状態とは身体の内部ははえらい違い。

体にいいもの、悪いものという絶対的なモノは存在しない。

自分自身で大局的なバランスを計れ!

あ、冷えは確実に悪いよ♪

地面の裾と上の縁の仕上げの耐火レンガを築く。

その間は土壁の仕上げになる。

帰ると、久し振りに猪肉が解凍されてた。

薪ストーブの上で焼きながらみんな立ち食い。

大根おろしと醤油、自家製豆板醤も合う。

切干大根のゴマ油炒め。

味付けは醤油と味噌、隠し味にニンニク。

猪の脂で一緒に葉っぱを炒めると美味しい。

ここの所、朝昼晩と海草三昧だった。

瀬戸内の旬のワカメにメノリは最高。

でも、陰陽バランス的には海草は陰性。

やっぱり、まだまだ寒い時期にそればっかりというのは身体を冷やす。

昨日の猪肉のような超陽性のものこそ冬に向いてるとも言える。

もっとも、陰性だ陽性だとかの屁理屈よりも自分の体調との相談。

今の状態を自分で把握できないと話にならない。

で、傾向と対策が分る。

今の季節は冷えたビールより燗酒や湯割りが美味い。

夏の大汗の労働後の強制冷却が必要な時の夏野菜にビールという状態とは身体の内部ははえらい違い。

体にいいもの、悪いものという絶対的なモノは存在しない。

自分自身で大局的なバランスを計れ!

あ、冷えは確実に悪いよ♪

タグ :猪肉

2013年02月23日

ワカメパーティー

採りにいったワカメが小さかったけど、旬を味わいたい。

ということで、宇多津産直の「魚の大空」でメカブ、茎ワカメ、ワカメを仕入れた。

薪ストーブの上で茹でる。

サッと一瞬で美しいグリーンになる。

メノリも底値になり、またまた大量に仕入れてしまったので、佃煮にする。

今年はメノリをよく炊いた。

茎ワカメは茹でた後、細く切る。

メカブは茎と切り離す。

メカブの酢醤油漬け。

米酢とユズ酢と本醸造醤油に漬けこむ。

茎ワカメも酢醤油につける。

ちょっと雰囲気を変えるために、針ショウガを加える。

後の半分は味醂と醤油で甘辛く煮た後、和辛子で和える。

茎ワカメは少々のエグミもあって、濃いので濃い目の味付けが合う。

ワカメと大根のサラダ。

まだ大根が生で食べられる。

軽く塩もみした大根とワカメの相性は抜群。

ワカメネギ焼き。

限りなく少なめの粉で薄く焼くのがポイント。

鰹節とポン酢で最高のアテになる。

寒さも極まって、ホウレン草が超甘くなってきた。

化学肥料を使ったシュウ酸たっぷりのと違って、灰汁も少なくて美味しい。

ホウレン草って他の葉物と違って、特別感がある。

お浸し、ゴマ和えも美味しいし、洋風料理にも合う。

豆乳でホワイトソースのシチューやグラタン、カレーにもいい。

一年中、目まぐるしく気候の変わる日本。

今のこの瀬戸内の旬は何と言っても、海草!

そろそろ野草も食べられるし、筍も待ち遠しい。

手作りにちょっと時間をあてるだけで、何という豊かな食生活がおくれるのか。

特別に素晴らしい土地や場所があるのではない。

どこでも素晴らしい。

それは自分の在り方なのだ。

「自分次第」が一番しっくり来るのが「食」。

自分の住んでる所の利を最大限享受する。

旬の地域の伝統食を味わう。

たまにマクロビオティックのレストランに行ってもダメダメ。

自分の生活に取り入れてこそ「食生活」と呼べるのだ。

「生活食」の方がしっくり来るかも。

ということで、宇多津産直の「魚の大空」でメカブ、茎ワカメ、ワカメを仕入れた。

薪ストーブの上で茹でる。

サッと一瞬で美しいグリーンになる。

メノリも底値になり、またまた大量に仕入れてしまったので、佃煮にする。

今年はメノリをよく炊いた。

茎ワカメは茹でた後、細く切る。

メカブは茎と切り離す。

メカブの酢醤油漬け。

米酢とユズ酢と本醸造醤油に漬けこむ。

茎ワカメも酢醤油につける。

ちょっと雰囲気を変えるために、針ショウガを加える。

後の半分は味醂と醤油で甘辛く煮た後、和辛子で和える。

茎ワカメは少々のエグミもあって、濃いので濃い目の味付けが合う。

ワカメと大根のサラダ。

まだ大根が生で食べられる。

軽く塩もみした大根とワカメの相性は抜群。

ワカメネギ焼き。

限りなく少なめの粉で薄く焼くのがポイント。

鰹節とポン酢で最高のアテになる。

寒さも極まって、ホウレン草が超甘くなってきた。

化学肥料を使ったシュウ酸たっぷりのと違って、灰汁も少なくて美味しい。

ホウレン草って他の葉物と違って、特別感がある。

お浸し、ゴマ和えも美味しいし、洋風料理にも合う。

豆乳でホワイトソースのシチューやグラタン、カレーにもいい。

一年中、目まぐるしく気候の変わる日本。

今のこの瀬戸内の旬は何と言っても、海草!

そろそろ野草も食べられるし、筍も待ち遠しい。

手作りにちょっと時間をあてるだけで、何という豊かな食生活がおくれるのか。

特別に素晴らしい土地や場所があるのではない。

どこでも素晴らしい。

それは自分の在り方なのだ。

「自分次第」が一番しっくり来るのが「食」。

自分の住んでる所の利を最大限享受する。

旬の地域の伝統食を味わう。

たまにマクロビオティックのレストランに行ってもダメダメ。

自分の生活に取り入れてこそ「食生活」と呼べるのだ。

「生活食」の方がしっくり来るかも。

タグ :ワカメ

2013年02月18日

海鼠腸

「魚の大空」からナマコを仕入れた。

超巨大サイズ。

オマケにコノワタももらった。

このナマコのコノワタもギッシリ。

腸の中に詰まった泥を掃除する。

こんな感じ。

ヒラヒラの部分は掃除が簡単。

宇多津の復元塩田の塩でコノワタの塩辛を作る。

掃除したコノワタに15%ぐらいの強塩を混ぜる。

それで完成。

イイダコも仕入れた。

天ぷらが最高!

ナマコはやはり大根おろしとポン酢。

大量に採ったカメノテをワカメとサラダ風にした。

キャンプの時に採ったカメノテはここまで手間かけて料理しないから人気がなかった。

ここまでやるとちゃんとした食材として成り立つ。

一つ一つカメノテの殻から身を出す手仕事のスロー作業がまたいい。

まだカボチャがある。

カメノテやナマコよりも子どもたちにはこういう料理の方が人気。

スローライフとは手をとめずに延々とコツコツと作業して、出来る仕事のペースがスローという事。

作業もせずにお茶飲みながらお喋りするのはスローライフとは対極。

ポイントはノルマでもないし、他人に言われれする仕事でもないし、お金のためでもない。

当たり前の日常の作業をこなすこと。

こういう日々で完結できるというのが要。

見果てぬ遠くに夢や目的があるんじゃあないぞ。

夢は実現してる。

こういう暇つぶしをやってる間に人生あっという間。

超巨大サイズ。

オマケにコノワタももらった。

このナマコのコノワタもギッシリ。

腸の中に詰まった泥を掃除する。

こんな感じ。

ヒラヒラの部分は掃除が簡単。

宇多津の復元塩田の塩でコノワタの塩辛を作る。

掃除したコノワタに15%ぐらいの強塩を混ぜる。

それで完成。

イイダコも仕入れた。

天ぷらが最高!

ナマコはやはり大根おろしとポン酢。

大量に採ったカメノテをワカメとサラダ風にした。

キャンプの時に採ったカメノテはここまで手間かけて料理しないから人気がなかった。

ここまでやるとちゃんとした食材として成り立つ。

一つ一つカメノテの殻から身を出す手仕事のスロー作業がまたいい。

まだカボチャがある。

カメノテやナマコよりも子どもたちにはこういう料理の方が人気。

スローライフとは手をとめずに延々とコツコツと作業して、出来る仕事のペースがスローという事。

作業もせずにお茶飲みながらお喋りするのはスローライフとは対極。

ポイントはノルマでもないし、他人に言われれする仕事でもないし、お金のためでもない。

当たり前の日常の作業をこなすこと。

こういう日々で完結できるというのが要。

見果てぬ遠くに夢や目的があるんじゃあないぞ。

夢は実現してる。

こういう暇つぶしをやってる間に人生あっという間。

タグ :海鼠

2013年02月09日

春は海藻の季節

窯作り現場は寒かったーーー。

まだ戸を閉めてるからいいものの、さすがの瀬戸内でもかなり冷え込んだ。

しかし、こんなものはまだまだマシな方。

こんな季節の北陸や東北での労働はどんなんやろ?

家が潰されないように雪かきも日々の作業やろし。

こんなふざけた緩い傾斜の廃材の家なんか一発でアウトやろな。

窯の耐火レンガ作業は3人でジャンジャン進んだ。

夢中でやってて、写真がないけど、、、。

生春巻きの皮を使っての焼き餃子。

納豆やもやしに残り物を混ぜた中身もいい感じ。

これにはポン酢と和辛子。

この寒さでやられる前の、残り少ないサツマイモ。

練ゴマと味噌の和えもの。

浅漬けとキムチ、それぞれ3%の塩分で漬けたもの。

5%に比べると相当薄く感じる分、白菜の甘味が引き立つ。

白菜の質によっても塩分は変えないといけない。

「魚の大空」のメノリがいよいよ下がって、70円!?

前に仕入れたのは食べきったんで、また仕入れた。

今年は何十個仕入れたか分からない程。

スーパーでは未だに300円とかで売ってるんで、えらい差。

宇多津で作業してるんで、「宇多津産直」が近くて最高!

こんだけ冷えると、朝仕入れて夕方帰るまで外に置いておいてもクーラーも氷も要らんし。

よく洗って絞る。

これが甘いと、磯臭さが強くて子どもたちに不人気になる。

出始めの細くてヌメッとした状態から随分成長してるので、粗くカットした方がいい。

箸で取る時に繊維が長いと取りにくいし、食べてもこうしといた方がいい。

鍋に入れて三河本味醂と本醸造醤油で煮詰める。

よっぽど最終段階にならないと焦げつかないので、たまに混ぜるだけ。

薪ストーブの上でほっておくだけで出来て超お手軽。

ヨソで朝から夕方まで仕事してても、手作りライフは難しくない。

それが当然と組み込んでるから。

廃材生活も一軒目の廃材ハウスの時からすると、今年で13年目。

長年かけて培ってきた生活スキル。

予め準備段階や勉強や研修なんか必要ない。

生活とは常にぶっつけ本番なのだ!

どこまで本気で取り組むかが、自信のつき方に関わってくる。

廃材生活は自信満々の無敵生活。

自分の中から、「そんなん無理やわー。」とか「嫌やなー。」という抵抗勢力が無くすのは簡単。

いつも手加減や躊躇ナシの全開状態。

ブレーキもハンドルも放してしまえ。

アクセルだけは底につくまで踏みっぱなしだ!!!

で、どこまで行くんやろ???

まだ戸を閉めてるからいいものの、さすがの瀬戸内でもかなり冷え込んだ。

しかし、こんなものはまだまだマシな方。

こんな季節の北陸や東北での労働はどんなんやろ?

家が潰されないように雪かきも日々の作業やろし。

こんなふざけた緩い傾斜の廃材の家なんか一発でアウトやろな。

窯の耐火レンガ作業は3人でジャンジャン進んだ。

夢中でやってて、写真がないけど、、、。

生春巻きの皮を使っての焼き餃子。

納豆やもやしに残り物を混ぜた中身もいい感じ。

これにはポン酢と和辛子。

この寒さでやられる前の、残り少ないサツマイモ。

練ゴマと味噌の和えもの。

浅漬けとキムチ、それぞれ3%の塩分で漬けたもの。

5%に比べると相当薄く感じる分、白菜の甘味が引き立つ。

白菜の質によっても塩分は変えないといけない。

「魚の大空」のメノリがいよいよ下がって、70円!?

前に仕入れたのは食べきったんで、また仕入れた。

今年は何十個仕入れたか分からない程。

スーパーでは未だに300円とかで売ってるんで、えらい差。

宇多津で作業してるんで、「宇多津産直」が近くて最高!

こんだけ冷えると、朝仕入れて夕方帰るまで外に置いておいてもクーラーも氷も要らんし。

よく洗って絞る。

これが甘いと、磯臭さが強くて子どもたちに不人気になる。

出始めの細くてヌメッとした状態から随分成長してるので、粗くカットした方がいい。

箸で取る時に繊維が長いと取りにくいし、食べてもこうしといた方がいい。

鍋に入れて三河本味醂と本醸造醤油で煮詰める。

よっぽど最終段階にならないと焦げつかないので、たまに混ぜるだけ。

薪ストーブの上でほっておくだけで出来て超お手軽。

ヨソで朝から夕方まで仕事してても、手作りライフは難しくない。

それが当然と組み込んでるから。

廃材生活も一軒目の廃材ハウスの時からすると、今年で13年目。

長年かけて培ってきた生活スキル。

予め準備段階や勉強や研修なんか必要ない。

生活とは常にぶっつけ本番なのだ!

どこまで本気で取り組むかが、自信のつき方に関わってくる。

廃材生活は自信満々の無敵生活。

自分の中から、「そんなん無理やわー。」とか「嫌やなー。」という抵抗勢力が無くすのは簡単。

いつも手加減や躊躇ナシの全開状態。

ブレーキもハンドルも放してしまえ。

アクセルだけは底につくまで踏みっぱなしだ!!!

で、どこまで行くんやろ???

タグ :メノリ

2013年02月08日

茎ワカメ

塩釜の釜作り現場は風はあるものの、いい天気で気温は高かった。

最も釜屋は、締めきれば風の当たらない快適な環境。

ドンドン耐火レンガを積み上げていく。

親父担当の窯の床部分もいい感じに進む。

あっという間に窯の口部分完成。

こっちの裏部分はしょうたくん担当。

大豆ミートの海老チリ風。

アラメとレンコンの煮物。

コンニャクの煮物。

この皿は備前焼の弟子時代のもの。

大根のステーキが乗った。

あしらいは自生してるロケット。

まだまだ、大根が美味い。

トウ立ちには早いけど、そろそろ固くなり始めるので毎日食べまくってる。

晩ご飯の後、湯を沸かす。

たくさん沸かしたい時は少なめに入れた鍋の数を増やす。

「魚の大空」からコレを仕入れた。

まだ早いけどワカメの季節。

今回は茎だけ。

ワカメは大量に欲しいから、今度採りに行こうと考え中。

土歩がにこちゃんに指示しながらテキパキと茹でる。

薪ストーブの前での作業中にしょうたくんが中が空洞の軽い薪を発見。

こんなサイズでもにこちゃんが持てるぐらい。

この季節の薪生活では暖房と料理を兼ねてるんで、一日中焚きまくり。

斜めにカットして酢、醤油、針ショウガに漬け込む。

こうしておくと翌日から食べられる常備菜になる。

アイデアを捻り、どうやろうかと考える時と、方向性が決まって流れが出来た時。

どちらも楽しいけど、この耐火レンガ積みのようなドンドン進む爽快感はコツを掴んでうまくいく時のスポーツのようなもの。

サクサクと進む事が楽しい。

動線が出来、無駄を省き、ペースが上がってゆく。

夢中でやってると、「もうこんな時間か!?」と一瞬で時間が過ぎてる。

延々と先の見えない作業こそ、その瞬間にフォーカスする事が大事。

意識を集中しきった先の世界は、無我の境地。

自分を忘れて宇宙意識と合一してるという事。

お経や楽器や瞑想はトランス状態を促すけど、こういう単一労働の作業もそう。

これがワーキングメディテーションだ。

トランスすること、気持ちいいこと、楽しいこと、とは結果なのだ。

それが目的であってはならない。

むしろ僕は手段が目的化する事を推奨する。

その手段は何であってもいい。

オタクやマニアが市民権を得て久しい。

自分の嗜好性に特化すると当然そうならざるを得ない。

それが、永続性と自然の摂理に反しない限りにおいて。

最も釜屋は、締めきれば風の当たらない快適な環境。

ドンドン耐火レンガを積み上げていく。

親父担当の窯の床部分もいい感じに進む。

あっという間に窯の口部分完成。

こっちの裏部分はしょうたくん担当。

大豆ミートの海老チリ風。

アラメとレンコンの煮物。

コンニャクの煮物。

この皿は備前焼の弟子時代のもの。

大根のステーキが乗った。

あしらいは自生してるロケット。

まだまだ、大根が美味い。

トウ立ちには早いけど、そろそろ固くなり始めるので毎日食べまくってる。

晩ご飯の後、湯を沸かす。

たくさん沸かしたい時は少なめに入れた鍋の数を増やす。

「魚の大空」からコレを仕入れた。

まだ早いけどワカメの季節。

今回は茎だけ。

ワカメは大量に欲しいから、今度採りに行こうと考え中。

土歩がにこちゃんに指示しながらテキパキと茹でる。

薪ストーブの前での作業中にしょうたくんが中が空洞の軽い薪を発見。

こんなサイズでもにこちゃんが持てるぐらい。

この季節の薪生活では暖房と料理を兼ねてるんで、一日中焚きまくり。

斜めにカットして酢、醤油、針ショウガに漬け込む。

こうしておくと翌日から食べられる常備菜になる。

アイデアを捻り、どうやろうかと考える時と、方向性が決まって流れが出来た時。

どちらも楽しいけど、この耐火レンガ積みのようなドンドン進む爽快感はコツを掴んでうまくいく時のスポーツのようなもの。

サクサクと進む事が楽しい。

動線が出来、無駄を省き、ペースが上がってゆく。

夢中でやってると、「もうこんな時間か!?」と一瞬で時間が過ぎてる。

延々と先の見えない作業こそ、その瞬間にフォーカスする事が大事。

意識を集中しきった先の世界は、無我の境地。

自分を忘れて宇宙意識と合一してるという事。

お経や楽器や瞑想はトランス状態を促すけど、こういう単一労働の作業もそう。

これがワーキングメディテーションだ。

トランスすること、気持ちいいこと、楽しいこと、とは結果なのだ。

それが目的であってはならない。

むしろ僕は手段が目的化する事を推奨する。

その手段は何であってもいい。

オタクやマニアが市民権を得て久しい。

自分の嗜好性に特化すると当然そうならざるを得ない。

それが、永続性と自然の摂理に反しない限りにおいて。

タグ :ワカメ