2013年04月08日

窯焚き終了

窯焚き終了。

昨日の朝一番で、正面の焚き口を泥で密閉した。

最後の一日は横焚きと言って、窯の中の作品の並ぶ棚板と棚板の間に設けた焚き口から細い割り木をくべる。

常に目で見ながら焼け具合を確かめる。

作品の表面がテカテカに光ってくる。

窯の中では土はフニャフニャ。

土に付着した薪の灰と土が融合して溶けはじめる。

それが1200℃という温度。

「焼き締め」というぐらいで、焼いて締まるために土が高温で変質するのが窯の中。

「これぐらいか。」と思えば、試しに取り出してみる。

光の中からカップを取りだす。

よく溶けてる。

ものの数十秒で冷えて固くなる。

横焚きが夜中に及ぶこともあるけど、今回は夕方までにスムーズに終えることができた。

親父、おっちゃん、しょうたくん、僕の4人体制で交代でくべる。

このぐらい居ると交代できて楽。

終わって、窯の前で一杯やって感無量と相成った。

昨日の朝一番で、正面の焚き口を泥で密閉した。

最後の一日は横焚きと言って、窯の中の作品の並ぶ棚板と棚板の間に設けた焚き口から細い割り木をくべる。

常に目で見ながら焼け具合を確かめる。

作品の表面がテカテカに光ってくる。

窯の中では土はフニャフニャ。

土に付着した薪の灰と土が融合して溶けはじめる。

それが1200℃という温度。

「焼き締め」というぐらいで、焼いて締まるために土が高温で変質するのが窯の中。

「これぐらいか。」と思えば、試しに取り出してみる。

光の中からカップを取りだす。

よく溶けてる。

ものの数十秒で冷えて固くなる。

横焚きが夜中に及ぶこともあるけど、今回は夕方までにスムーズに終えることができた。

親父、おっちゃん、しょうたくん、僕の4人体制で交代でくべる。

このぐらい居ると交代できて楽。

終わって、窯の前で一杯やって感無量と相成った。

タグ :窯焚き

2013年04月07日

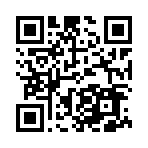

ホームワーク

窯焚き後半になり、薪が心もとなくなってきた。

解体屋の社長に電話して頼んで、4t車に2杯持ってきてもらう。

雨と風が強くなりつつある中、手早く軽トラ2車分の薪を作る。

しょうたくんと2人でテキパキやると1時間もかからない。

電話一本で持ってきてくれて、チェーンソーでサクサク切れば、薪は無尽蔵にある。

備前焼の登り窯では一束300円の薪を1500束焚くとか、今でもやってるそうな。

僕の夜中の担当のサブスタッフは野遊とイッサ。

窯の前で遊びながら夜通し付き合ってくれる。

代わりばんこに薪をくべるとみんなが楽。

窯の前では読書しながら、イマジネーションが進む。

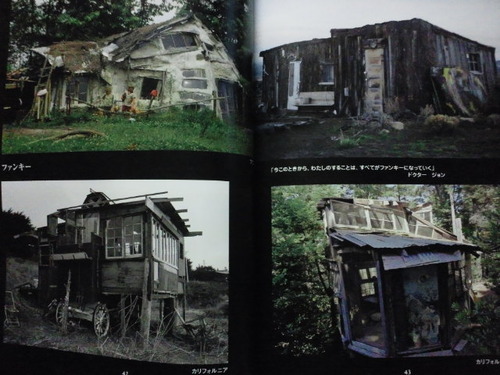

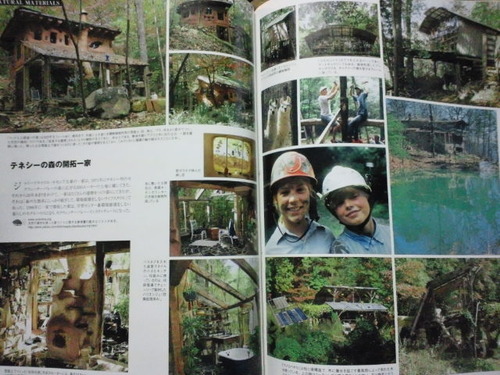

セルフビルドのバイブル「シェルター」(ロイド・カーン著)の続編の「ホームワーク」。

まさに人生の宿題に取り組む世界中のセルフビルダーの集大成。

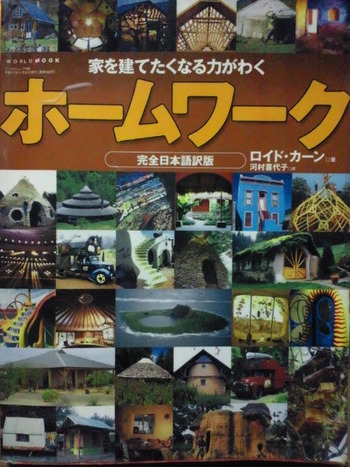

裸で石の家を作ってる。

アーチ型の屋根にシングル板葺きが美しい。

海辺で拾いながらの廃材生活。

「今このときから、わたしのすることは、すべてがファンキーになっていく」ドクター・ジョン

ストローベイル(藁ブロック)ハウス。

車のフロントガラスをコーキングで繋ぎまくってる。

泥が多用されてる家。

土の家の周りの美しい菜園が超マッチしてる。

このテネシーの人も陶芸家だそう。

いやーーーー!

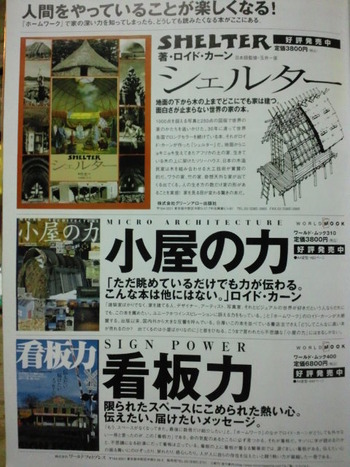

「シェルター」も「ホームワーク」も同じくセルフビルドを実践してる人間として、超触発される本。

日本のセルフビルド系の本に出てくる家は押しなべて「プロ顔負け」みたいな、手堅い系が多い。

僕にとってのバイブルは「シェルター」とハセヤンの「廃材王国」。

このホームワークは二軒目の廃材の家に住み始めてから読んだ。

意外と「看板力」もいいらしい。

新しい廃材建築に取り掛かる時には必ず再読する。

今のパイプハウスのような、ちょっとした建築でも役に立つ。

工事しながら思うのが、つい「全部平トタン買って張ったら早いんちゃう!」とかマジに考えてしまう自分が怖い。

経験を経て、色々知って来ると、「買っても〇万ぐらいやし。」とか。

廃材でやると莫大な時間がかかるのも分かってるし。

と、そんなヒヨッてしまいそうな時に、見ると効果抜群だ。

力がみなぎり、金物屋にいくのを取りやめることになる。

ヨソでの廃材建築と自分のためのソレは全くの別物。

頼まれた仕事は耐久性もあるし、ガルバでもアスファルトシングルでもちゃんとした製品を張り込む。

でも、やっぱり廃材天国ではトコトン廃材でゴリ押ししたい。

自分を満足させるには、今までの自分のマインドを超えないと無理。

だから攻めるのだ。

そのためにも、こういうブッ飛んだ諸先輩がたの思想から学ぶ必要がある。

写真だけでなく、取材してるロイド・カーンの文章もいい。

彼自身もセルフビルダーで、1960年代から活動してる。

1973年(僕が生まれた年)にシェルター、2003年にこのホームワークを出版してる。

アメリカでのカウンターカルチャー運動、ヒッピー、ビートニク世代から現代まで。

今からのムーブメントして「カウンター」でも「サブ」でもなくなろうとしてる。

もちろん、社会全体として自給自足なりオルタナティブ生活がメインストリームになる訳ではない。

でも昔のマイノリティー(少数派)とマジョリティー(多数派)という区分じゃない。

経済的にも価値観的にも二極化が進んでると言われて久しい。

自分の人生をどこに設定するか?

これは自由なのだ。

自分に合わない事、苦手なことに頑張る事はできない。

自分の嗜好性を知り、自分の進む方向と反対のエネルギーを断ってゆく。

もっとも、進んだりしなくていいんやけどー♪

解体屋の社長に電話して頼んで、4t車に2杯持ってきてもらう。

雨と風が強くなりつつある中、手早く軽トラ2車分の薪を作る。

しょうたくんと2人でテキパキやると1時間もかからない。

電話一本で持ってきてくれて、チェーンソーでサクサク切れば、薪は無尽蔵にある。

備前焼の登り窯では一束300円の薪を1500束焚くとか、今でもやってるそうな。

僕の夜中の担当のサブスタッフは野遊とイッサ。

窯の前で遊びながら夜通し付き合ってくれる。

代わりばんこに薪をくべるとみんなが楽。

窯の前では読書しながら、イマジネーションが進む。

セルフビルドのバイブル「シェルター」(ロイド・カーン著)の続編の「ホームワーク」。

まさに人生の宿題に取り組む世界中のセルフビルダーの集大成。

裸で石の家を作ってる。

アーチ型の屋根にシングル板葺きが美しい。

海辺で拾いながらの廃材生活。

「今このときから、わたしのすることは、すべてがファンキーになっていく」ドクター・ジョン

ストローベイル(藁ブロック)ハウス。

車のフロントガラスをコーキングで繋ぎまくってる。

泥が多用されてる家。

土の家の周りの美しい菜園が超マッチしてる。

このテネシーの人も陶芸家だそう。

いやーーーー!

「シェルター」も「ホームワーク」も同じくセルフビルドを実践してる人間として、超触発される本。

日本のセルフビルド系の本に出てくる家は押しなべて「プロ顔負け」みたいな、手堅い系が多い。

僕にとってのバイブルは「シェルター」とハセヤンの「廃材王国」。

このホームワークは二軒目の廃材の家に住み始めてから読んだ。

意外と「看板力」もいいらしい。

新しい廃材建築に取り掛かる時には必ず再読する。

今のパイプハウスのような、ちょっとした建築でも役に立つ。

工事しながら思うのが、つい「全部平トタン買って張ったら早いんちゃう!」とかマジに考えてしまう自分が怖い。

経験を経て、色々知って来ると、「買っても〇万ぐらいやし。」とか。

廃材でやると莫大な時間がかかるのも分かってるし。

と、そんなヒヨッてしまいそうな時に、見ると効果抜群だ。

力がみなぎり、金物屋にいくのを取りやめることになる。

ヨソでの廃材建築と自分のためのソレは全くの別物。

頼まれた仕事は耐久性もあるし、ガルバでもアスファルトシングルでもちゃんとした製品を張り込む。

でも、やっぱり廃材天国ではトコトン廃材でゴリ押ししたい。

自分を満足させるには、今までの自分のマインドを超えないと無理。

だから攻めるのだ。

そのためにも、こういうブッ飛んだ諸先輩がたの思想から学ぶ必要がある。

写真だけでなく、取材してるロイド・カーンの文章もいい。

彼自身もセルフビルダーで、1960年代から活動してる。

1973年(僕が生まれた年)にシェルター、2003年にこのホームワークを出版してる。

アメリカでのカウンターカルチャー運動、ヒッピー、ビートニク世代から現代まで。

今からのムーブメントして「カウンター」でも「サブ」でもなくなろうとしてる。

もちろん、社会全体として自給自足なりオルタナティブ生活がメインストリームになる訳ではない。

でも昔のマイノリティー(少数派)とマジョリティー(多数派)という区分じゃない。

経済的にも価値観的にも二極化が進んでると言われて久しい。

自分の人生をどこに設定するか?

これは自由なのだ。

自分に合わない事、苦手なことに頑張る事はできない。

自分の嗜好性を知り、自分の進む方向と反対のエネルギーを断ってゆく。

もっとも、進んだりしなくていいんやけどー♪

タグ :窯焚き

2013年04月06日

窯焼き芋

昨日は親父の友人が来れなくて、しょうたくんが昼間の窯焚きパートを受け持った。

僕はチェーンソー作業。

チェーンソーが小さく見えるクスの木。

コレらはまだ生なので切りやすい。

いくら太くても生ならチェーンソーのガイドバーが焼けない。

解体材の太い松の梁などは連続で切ってると危険。

ガイドバー焼くと高くつくからね。

メンテナンスが行き届いてエンジンの吹け上がりがよく、刃がよく研がれてギンギンのチェーンソーで切る作業程心地よいものはない。

丸太を切るのが目的やけど、サクサクッと気持いい作業じゃないと値打ちがない。

薪作りも窯焚きなどの直接的な労働は「手段」が楽しい。

薪が作れたり、窯の温度を上げるのが「目的」だけど、肝心の目的よりも手段の方にウエイトを置く。

この「手段を譲らない」のが重要だ。

今までの近代化の流れでは「手段を選ばない」からローコスト化のために石油や電気という方向。

実はそれではもう古いし、偽物しか作れないことがバレてきた。

偽物はそれを誤魔化すために嘘の上塗りを続けなけれればならない。

先日のアルミ板の廃材もタダだから面白がって使ってはいるけど、ローコスト化の極地で現物自体が「安いんだからこんなもんでいいでしょ。」と語りかけてくるのが情けない。

「陶器を売らな生活できん」という不のルーティーンに入らないために、窯を自作し、廃材で工房をセルフビルドした。

やってみて、その目的達成よりも手段(プロセス)を楽しむ廃材マニアに成長した。

陶器を売ったお金で、衣食住、エネルギーを買うというスタイルを選択しなくて心底よかった。

自分のやってる作業で満足して自己完結できるんやから言うことなし。

窯の上にミニオーブン室を作ってる。

こんな感じに焼き芋を焼く。

3時間かけて、じっくりと窯の熱で焼いた芋はホクホクで美味しい。

ワラビの季節。

たくさん頂いたので、ストーブの灰を大量にかけて熱湯をかけてアク抜き。

一晩おいて洗って使う。

ワラビはあらゆる料理に使えるけど、ゴマ油と醤油だけでの和え物が美味しい。

14日の「四国オーガニックフェスタ」へのピザ窯の出店の時のトッピングにも使う。

というか、そのためにピザ焼き職人のハラさんが採ってきてくれた。

僕はチェーンソー作業。

チェーンソーが小さく見えるクスの木。

コレらはまだ生なので切りやすい。

いくら太くても生ならチェーンソーのガイドバーが焼けない。

解体材の太い松の梁などは連続で切ってると危険。

ガイドバー焼くと高くつくからね。

メンテナンスが行き届いてエンジンの吹け上がりがよく、刃がよく研がれてギンギンのチェーンソーで切る作業程心地よいものはない。

丸太を切るのが目的やけど、サクサクッと気持いい作業じゃないと値打ちがない。

薪作りも窯焚きなどの直接的な労働は「手段」が楽しい。

薪が作れたり、窯の温度を上げるのが「目的」だけど、肝心の目的よりも手段の方にウエイトを置く。

この「手段を譲らない」のが重要だ。

今までの近代化の流れでは「手段を選ばない」からローコスト化のために石油や電気という方向。

実はそれではもう古いし、偽物しか作れないことがバレてきた。

偽物はそれを誤魔化すために嘘の上塗りを続けなけれればならない。

先日のアルミ板の廃材もタダだから面白がって使ってはいるけど、ローコスト化の極地で現物自体が「安いんだからこんなもんでいいでしょ。」と語りかけてくるのが情けない。

「陶器を売らな生活できん」という不のルーティーンに入らないために、窯を自作し、廃材で工房をセルフビルドした。

やってみて、その目的達成よりも手段(プロセス)を楽しむ廃材マニアに成長した。

陶器を売ったお金で、衣食住、エネルギーを買うというスタイルを選択しなくて心底よかった。

自分のやってる作業で満足して自己完結できるんやから言うことなし。

窯の上にミニオーブン室を作ってる。

こんな感じに焼き芋を焼く。

3時間かけて、じっくりと窯の熱で焼いた芋はホクホクで美味しい。

ワラビの季節。

たくさん頂いたので、ストーブの灰を大量にかけて熱湯をかけてアク抜き。

一晩おいて洗って使う。

ワラビはあらゆる料理に使えるけど、ゴマ油と醤油だけでの和え物が美味しい。

14日の「四国オーガニックフェスタ」へのピザ窯の出店の時のトッピングにも使う。

というか、そのためにピザ焼き職人のハラさんが採ってきてくれた。

タグ :窯焚き

2013年04月03日

廃材の業火

窯は1100℃を超え、業火を内包してしつつ不動で煙をくゆらせる。

灼熱の炎の向こうに作品が見える。

窯の横に積み込んだ廃材。

ここに見えてる量では一日分にも満たない。

思えばこの陶芸の窯焚き用に解体屋に廃材をもらい始めたのが、廃材建築のキッカケ。

今、よく頂いてる解体屋とは15、6年の付き合いになる。

よく、「どうやって廃材をもらうんですか?」と聞かれる。

答えはいつも同じ、「タウンページで解体業のコーナーを片っ端から電話かける。」と。

もしくは、道を通ってて解体現場があれば、大声で「こんちわーーー!」と挨拶する。

僕はこの2つを同時進行で実践してきた。

最初は、「何だこいつ!?」と思われて当たり前。

多くを説明する必要はない。

現場の職人に混じって、全力で働く。

これがスムーズに廃材をもらえる方法。

窯の燃料なり自分の家の材料のためにギラギラした目で解体作業に挑む姿勢は職人も脱帽と相成る。

この貪欲さに、「よーやるのー。」となればしめたもの。

で、段々と「ウチのダンプで若いモンに運ばせるわ。」という関係性が出来てくる。

向こうは産廃代が浮いて、正味で助かるそう。

でも、「もらってあげます。」みたいな姿勢で職人が気持よく動く訳がないぞ。

解体現場のワクワク感たっぷりの空気は行った者にしか分からない。

いや、仕事でやってる若い職人はワクワクしてないかもしれない。

でも、自分の家を作る材料だと思えば、モチベーションが上がらない訳がない。

今から壊す家のどこをどうやって盗ってもOKという無礼講的というあの空気。

さっきまで生活してたであろう、居間やキッチンからも、「えっ、これも持って帰ってええの?」という日用品が山ほど。

そこに遠慮や体裁など皆無なのだ。

アルミサッシを外すために、邪魔になるサイディングに躊躇なしに解体バールで斬り込む瞬間など堪えられない快感だ。

僕の座右の銘「攻撃こそ最大の防御」はこういう姿勢から来てる。

本当の所は「革命生活」と称して資本主義の極地の自己家畜化や自己奴隷化に拮抗するという意味での「攻撃」なんだけど。

前日に書いた「設定」とも被る。

文字通り、自分に自分で言い聞かせるという意味で。

自分には、自分の内部に居る「本当の自分」と肉体と社会的立場を持つ、「秋山陣」という自分がある。

お互いに持ちつ持たれつなので、どっちが優位とかいうものではない。

秋山陣という自分は社会や他人に何かを発信したり、周りと本当の自分の通訳役にもなる。

言わば、このコンビネーションを如何なく発揮することで、盤石の自分スタイルを構築できるのだ。

それが僕の言うところの「設定」であり、「攻める姿勢」というもの。

これは自分の中でお互いに相談して、双方同意のもと決定しなければならない。

他人と相談するよりも遥かに大事なこと。

昨日の昼間は雨。

パイプハウスの工事に電動工具が使えないので、休止。

なので、キッチンの外にある流しの改革をすることにした。

角材を置いてある場所にコンクリート製の流しを置いてあったけど、低くて使いにくかった。

角材分かさ上げすることに。

やってる途中で、気が変わって、作業台を併設した流し台のようにするアイデアを思いついた。

大工さんの木端の中から見つくろって来ると、切らずにそのまま使えるものを2本発見。

一本は薄い板をカマスとレベルが出た。

こういう時のカマシ板も各種揃ってるから選んで、「コレとソレ組み合わしたら丁度ええな。」というものが必ずある。

こんな感じでドンと置くだけ。

横の作業台はよくやるオール4寸角という贅沢なもの。

カンナも当たってて、仕上げレスで最高。

自作と思われる廃材コンクリート流しの風合いと新品の角材が超マッチしてる。

しょうたくんが施工したけど、ホレボレする仕上がり。

こういう、「コレ意外にええよなー。」という意図しない満足感は廃材ならでは。

満足する。

充足する。

自画自賛。

廃材での杜撰さを称賛する「自画杜撰」。

う~ん、「攻撃こそ最大の癒し」やねーーー♪

灼熱の炎の向こうに作品が見える。

窯の横に積み込んだ廃材。

ここに見えてる量では一日分にも満たない。

思えばこの陶芸の窯焚き用に解体屋に廃材をもらい始めたのが、廃材建築のキッカケ。

今、よく頂いてる解体屋とは15、6年の付き合いになる。

よく、「どうやって廃材をもらうんですか?」と聞かれる。

答えはいつも同じ、「タウンページで解体業のコーナーを片っ端から電話かける。」と。

もしくは、道を通ってて解体現場があれば、大声で「こんちわーーー!」と挨拶する。

僕はこの2つを同時進行で実践してきた。

最初は、「何だこいつ!?」と思われて当たり前。

多くを説明する必要はない。

現場の職人に混じって、全力で働く。

これがスムーズに廃材をもらえる方法。

窯の燃料なり自分の家の材料のためにギラギラした目で解体作業に挑む姿勢は職人も脱帽と相成る。

この貪欲さに、「よーやるのー。」となればしめたもの。

で、段々と「ウチのダンプで若いモンに運ばせるわ。」という関係性が出来てくる。

向こうは産廃代が浮いて、正味で助かるそう。

でも、「もらってあげます。」みたいな姿勢で職人が気持よく動く訳がないぞ。

解体現場のワクワク感たっぷりの空気は行った者にしか分からない。

いや、仕事でやってる若い職人はワクワクしてないかもしれない。

でも、自分の家を作る材料だと思えば、モチベーションが上がらない訳がない。

今から壊す家のどこをどうやって盗ってもOKという無礼講的というあの空気。

さっきまで生活してたであろう、居間やキッチンからも、「えっ、これも持って帰ってええの?」という日用品が山ほど。

そこに遠慮や体裁など皆無なのだ。

アルミサッシを外すために、邪魔になるサイディングに躊躇なしに解体バールで斬り込む瞬間など堪えられない快感だ。

僕の座右の銘「攻撃こそ最大の防御」はこういう姿勢から来てる。

本当の所は「革命生活」と称して資本主義の極地の自己家畜化や自己奴隷化に拮抗するという意味での「攻撃」なんだけど。

前日に書いた「設定」とも被る。

文字通り、自分に自分で言い聞かせるという意味で。

自分には、自分の内部に居る「本当の自分」と肉体と社会的立場を持つ、「秋山陣」という自分がある。

お互いに持ちつ持たれつなので、どっちが優位とかいうものではない。

秋山陣という自分は社会や他人に何かを発信したり、周りと本当の自分の通訳役にもなる。

言わば、このコンビネーションを如何なく発揮することで、盤石の自分スタイルを構築できるのだ。

それが僕の言うところの「設定」であり、「攻める姿勢」というもの。

これは自分の中でお互いに相談して、双方同意のもと決定しなければならない。

他人と相談するよりも遥かに大事なこと。

昨日の昼間は雨。

パイプハウスの工事に電動工具が使えないので、休止。

なので、キッチンの外にある流しの改革をすることにした。

角材を置いてある場所にコンクリート製の流しを置いてあったけど、低くて使いにくかった。

角材分かさ上げすることに。

やってる途中で、気が変わって、作業台を併設した流し台のようにするアイデアを思いついた。

大工さんの木端の中から見つくろって来ると、切らずにそのまま使えるものを2本発見。

一本は薄い板をカマスとレベルが出た。

こういう時のカマシ板も各種揃ってるから選んで、「コレとソレ組み合わしたら丁度ええな。」というものが必ずある。

こんな感じでドンと置くだけ。

横の作業台はよくやるオール4寸角という贅沢なもの。

カンナも当たってて、仕上げレスで最高。

自作と思われる廃材コンクリート流しの風合いと新品の角材が超マッチしてる。

しょうたくんが施工したけど、ホレボレする仕上がり。

こういう、「コレ意外にええよなー。」という意図しない満足感は廃材ならでは。

満足する。

充足する。

自画自賛。

廃材での杜撰さを称賛する「自画杜撰」。

う~ん、「攻撃こそ最大の癒し」やねーーー♪

タグ :廃材

2013年01月25日

陶芸の作業に入りこんできた

ここの所、毎日二階の陶芸工房に籠ってる。

一日ロクロを引くと、翌日は仕上げ作業。

その繰り返し。

ロクロ作業や仕上げ作業に張り付いてると、ずーっと同じ姿勢なので疲れてくる。

休憩がてら薪を運んだり、たくあん漬けの作業をすると丁度いい。

大型の湯のみ。

焼酎の湯割り用。

口の広いタイプ。

やはり、制作は楽しい。

最近、物理的にも精神的にも陶芸から離れつつあったけど、久々に入ってきた。

もちろん解体や廃材建築も楽しいけど、また違う楽しみ。

何が本業で、何が趣味か?

そんなラインを引く必要はない。

どれも僕の中では超繋がりのある作業という統一感がある。

人間誰でも色んな面を持つ。

コレも好きやし、アレもやりたい。

しかし、何でもはできない。

ある程度は絞り込まないといけない。

というか、そうならざるを得ない。

無理は続かない。

大きな借金して事業を立ち上げてみたり、自分に向いてない事に頑張ってみたり。

時代や情勢にそぐわない事も続かない。

環境問題、政治、金融、放射能、、、大局を意識せよ。

目先の変化に振り回されるな。

幹を見据えるのだ。

自分の中に矛盾があってはならなし、「コレが売れないと生活できない。」などという変な切迫感はオシャレじゃない。

何が売れるか?とリサーチして、プレゼンして、注文とって作るんじゃあないぞ。

自分のやりたい仕事に全力を尽くす。

いかにその瞬間に集中できるか?

だからこそ、余計な事に心労しないように廃材生活を築いてきた。

結果的には不安から解放された、余裕と自由の境地。

大事な事をせよ。

要らんことを辞めよ!

あっこちゃんとにこちゃんがノビルを採って来た。

球根は味噌漬けに。

薪ストーブの上ではユズジャムが煮詰められてた。

ユズの皮と大根の醤油漬け。

サッパリして箸休めに最高。

ノビルの上はペラペラの大豆ミートと炒め物。

アクの具合がギリギリのジャガイモとホウレン草のグラタン。

干し椎茸の出汁が決め手の煮物。

一日ロクロを引くと、翌日は仕上げ作業。

その繰り返し。

ロクロ作業や仕上げ作業に張り付いてると、ずーっと同じ姿勢なので疲れてくる。

休憩がてら薪を運んだり、たくあん漬けの作業をすると丁度いい。

大型の湯のみ。

焼酎の湯割り用。

口の広いタイプ。

やはり、制作は楽しい。

最近、物理的にも精神的にも陶芸から離れつつあったけど、久々に入ってきた。

もちろん解体や廃材建築も楽しいけど、また違う楽しみ。

何が本業で、何が趣味か?

そんなラインを引く必要はない。

どれも僕の中では超繋がりのある作業という統一感がある。

人間誰でも色んな面を持つ。

コレも好きやし、アレもやりたい。

しかし、何でもはできない。

ある程度は絞り込まないといけない。

というか、そうならざるを得ない。

無理は続かない。

大きな借金して事業を立ち上げてみたり、自分に向いてない事に頑張ってみたり。

時代や情勢にそぐわない事も続かない。

環境問題、政治、金融、放射能、、、大局を意識せよ。

目先の変化に振り回されるな。

幹を見据えるのだ。

自分の中に矛盾があってはならなし、「コレが売れないと生活できない。」などという変な切迫感はオシャレじゃない。

何が売れるか?とリサーチして、プレゼンして、注文とって作るんじゃあないぞ。

自分のやりたい仕事に全力を尽くす。

いかにその瞬間に集中できるか?

だからこそ、余計な事に心労しないように廃材生活を築いてきた。

結果的には不安から解放された、余裕と自由の境地。

大事な事をせよ。

要らんことを辞めよ!

あっこちゃんとにこちゃんがノビルを採って来た。

球根は味噌漬けに。

薪ストーブの上ではユズジャムが煮詰められてた。

ユズの皮と大根の醤油漬け。

サッパリして箸休めに最高。

ノビルの上はペラペラの大豆ミートと炒め物。

アクの具合がギリギリのジャガイモとホウレン草のグラタン。

干し椎茸の出汁が決め手の煮物。

タグ :ロクロ

2013年01月22日

耐火煉瓦

備前に行って来た。

と言っても備前焼の地と言う意味合いじゃなくて、耐火レンガの産地としての備前へ買いつけに。

一軒目の廃材ハウスと一緒に築いた全長7mの穴窯、アチコチに作りにいくピザ窯などのウチの窯はオール粘土製。

五右衛門風呂の焚く所、キッチンのステンレスカマドも全て粘土で出来てる。

耐火煉瓦は使わない。

今回は特別に頼まれた窯関係の仕事で、大量に耐火煉瓦が要る。

窯作りは親父も3基も築いて慣れてるんで、親父と一緒にやることにして引き受けた。

備前焼の窯に使う耐火レンガなんかはごく一部。

ほとんどが鉄鋼関係、ガラス、ガイシなどの工業用の窯のために生産されてる。

そのレンガ工場が備前にはたくさんある。

当然鉄工などの製造業が振るわないと、レンガ工場にも比例する。

備前焼が不景気なのは当たり前だけど、耐火煉瓦工場も不景気だそうな。

逆に使い古しの味のあるレンガの需要が伸びてるとか。

こういうのもホームセンターなんかで買うと超高いけど、直接工場に来れば3分の1ぐらいで買える。

ココで中古レンガ仕入れて丸亀で売れば十分商売になるぞ!

折角備前まで行ったんで、先輩陶芸家の窯を訪ねた。

僕が弟子の頃に、他の先生の所から独立されて窯を焚き始めてた。

僕は朝から夕方まで先生の所の作業に従事して、夕方から帰って寝て、夜中に起きて窯焚きの手伝いに行ったもの。

あくる日の朝は先生の所に行き、また夕方寝て、、、というのをやってた。

窯焚きを覚えるのに必死やったからねー。

やらせてくれるだけで嬉しかったし。

給料なんか発生しなくても進んでやった。

丁度窯詰め中だったので、少しだけど手伝わせてもらった。

反対の立場なら、さぞかし迷惑やから。

作業中に訪ねて来てお茶飲んで喋るだけって、超不毛。

特に窯詰め作業なら喋りながら出来るし。

丁度僕も作陶に入ってるんで、めっちゃいい刺激になった。

ここも窯も自作なら、屋根の鉄骨もヨソからもらってきて自分で建てられてる。

このキャスター付きの廃材火鉢がクール。

これは五右衛門風呂の底部分。

熾き火をサイドに設けた五徳に入れて、鉄瓶でお茶を沸かす。

味のある大型の湯のみ。

土の話、窯の話、ご無沙汰だったので積もる話も色々できて楽しかった。

廃材の家に帰りついて、耐火レンガを降ろすのに子ども達が活躍してくれた。

リースのユニックにはリモコンがなく、ユニック操作と玉掛け(荷にかけたロープをフックにかける工程)とを同時に行えない。

僕がユニック操作をしながら、野遊や土歩に指示してやれるのでスムーズにいく。

本物の働く車で遊べるんやから、子ども達にすればワクワクの作業。

このサイコロ一個が1tで、300個ある。

こういう時にはトラックをリースしないといけない。

リース会社の担当の人とも付き合いが長くなると、色々融通してくれる。

ポイントはいつもニコニコ現金払い!

と言っても備前焼の地と言う意味合いじゃなくて、耐火レンガの産地としての備前へ買いつけに。

一軒目の廃材ハウスと一緒に築いた全長7mの穴窯、アチコチに作りにいくピザ窯などのウチの窯はオール粘土製。

五右衛門風呂の焚く所、キッチンのステンレスカマドも全て粘土で出来てる。

耐火煉瓦は使わない。

今回は特別に頼まれた窯関係の仕事で、大量に耐火煉瓦が要る。

窯作りは親父も3基も築いて慣れてるんで、親父と一緒にやることにして引き受けた。

備前焼の窯に使う耐火レンガなんかはごく一部。

ほとんどが鉄鋼関係、ガラス、ガイシなどの工業用の窯のために生産されてる。

そのレンガ工場が備前にはたくさんある。

当然鉄工などの製造業が振るわないと、レンガ工場にも比例する。

備前焼が不景気なのは当たり前だけど、耐火煉瓦工場も不景気だそうな。

逆に使い古しの味のあるレンガの需要が伸びてるとか。

こういうのもホームセンターなんかで買うと超高いけど、直接工場に来れば3分の1ぐらいで買える。

ココで中古レンガ仕入れて丸亀で売れば十分商売になるぞ!

折角備前まで行ったんで、先輩陶芸家の窯を訪ねた。

僕が弟子の頃に、他の先生の所から独立されて窯を焚き始めてた。

僕は朝から夕方まで先生の所の作業に従事して、夕方から帰って寝て、夜中に起きて窯焚きの手伝いに行ったもの。

あくる日の朝は先生の所に行き、また夕方寝て、、、というのをやってた。

窯焚きを覚えるのに必死やったからねー。

やらせてくれるだけで嬉しかったし。

給料なんか発生しなくても進んでやった。

丁度窯詰め中だったので、少しだけど手伝わせてもらった。

反対の立場なら、さぞかし迷惑やから。

作業中に訪ねて来てお茶飲んで喋るだけって、超不毛。

特に窯詰め作業なら喋りながら出来るし。

丁度僕も作陶に入ってるんで、めっちゃいい刺激になった。

ここも窯も自作なら、屋根の鉄骨もヨソからもらってきて自分で建てられてる。

このキャスター付きの廃材火鉢がクール。

これは五右衛門風呂の底部分。

熾き火をサイドに設けた五徳に入れて、鉄瓶でお茶を沸かす。

味のある大型の湯のみ。

土の話、窯の話、ご無沙汰だったので積もる話も色々できて楽しかった。

廃材の家に帰りついて、耐火レンガを降ろすのに子ども達が活躍してくれた。

リースのユニックにはリモコンがなく、ユニック操作と玉掛け(荷にかけたロープをフックにかける工程)とを同時に行えない。

僕がユニック操作をしながら、野遊や土歩に指示してやれるのでスムーズにいく。

本物の働く車で遊べるんやから、子ども達にすればワクワクの作業。

このサイコロ一個が1tで、300個ある。

こういう時にはトラックをリースしないといけない。

リース会社の担当の人とも付き合いが長くなると、色々融通してくれる。

ポイントはいつもニコニコ現金払い!

タグ :備前

2013年01月20日

ロクロ作業

また陶芸ネタ。

一年ぶりぐらいのロクロ作業。

テレビの撮影とかで、恰好だけやることはたまにある。

本格的に作品の制作に入るのはほんとに久しぶり。

電動ロクロ。

丸いカップと酒器を引いた。

ロクロ作業はおとといで、仕上げ作業が昨日。

他の労働の合間に一日だけ日が開いても、出来ない。

2日間セットで時間を取らないと制作できない。

一軒目の廃材の家に作った全長7mの穴窯はもう7年ぐらい使ってない。

最近は年に一度ぐらいは実家の親父の窯を共同で焚いてる。

今年は4月ぐらいになるかな。

何しろ、6月~9月は焚く本人が暑くて焚けない。

秋から春の間。

しかも、田植え時期や稲刈りのような農繁期はズラすとなると、冬から初春の間となる。

よく、「年に何回焚くんですか?」とか 聞かれる。

廃材建築や田んぼや畑作業をしなくて、陶芸に集中したとしても、2回とかが限界。

薪の窯は電気やガスの窯を焚くのとは訳が違う。

予め薪作りをしておくのは当たり前。

窯詰めの作業に6~7日。

窯焚きに10日。

冷ますのに6~7日。

当然その前に一窯分の作品を作る時間もかかる。

更にその前には土作りの作業もある。

陶芸って電気の窯と市販の粘土と釉薬を買えば、すぐに出来る。

でも、窯から自作し、土を精製し、薪で焚くとおそろしく時間がかかるもの。

おそろしく言うたって、こうして何年もやってりゃ出来る。

薪の陶芸、薪の生活、籾を蒔いてお米を育てる。

どれも時間がかかるのが当たり前。

時間を短縮するのが灰色の男の仕事。

「灰色の男」とは時間泥棒というミヒャエル・エンデの「モモ」に出て来る敵キャラ。

今の時間を「時間貯蓄銀行」に貯蓄しておいて、将来有意義に使わないと!

と近寄る灰色の男の説得力に、みんなどんどん時間がなくなっていくというストーリー。

能率重視、時は金ナリの現代では「時間がない。」という言葉が常識的に使われる。

時間はある。

要らんこと辞めれば。

その取捨選択は自由なのだ。

一年ぶりぐらいのロクロ作業。

テレビの撮影とかで、恰好だけやることはたまにある。

本格的に作品の制作に入るのはほんとに久しぶり。

電動ロクロ。

丸いカップと酒器を引いた。

ロクロ作業はおとといで、仕上げ作業が昨日。

他の労働の合間に一日だけ日が開いても、出来ない。

2日間セットで時間を取らないと制作できない。

一軒目の廃材の家に作った全長7mの穴窯はもう7年ぐらい使ってない。

最近は年に一度ぐらいは実家の親父の窯を共同で焚いてる。

今年は4月ぐらいになるかな。

何しろ、6月~9月は焚く本人が暑くて焚けない。

秋から春の間。

しかも、田植え時期や稲刈りのような農繁期はズラすとなると、冬から初春の間となる。

よく、「年に何回焚くんですか?」とか 聞かれる。

廃材建築や田んぼや畑作業をしなくて、陶芸に集中したとしても、2回とかが限界。

薪の窯は電気やガスの窯を焚くのとは訳が違う。

予め薪作りをしておくのは当たり前。

窯詰めの作業に6~7日。

窯焚きに10日。

冷ますのに6~7日。

当然その前に一窯分の作品を作る時間もかかる。

更にその前には土作りの作業もある。

陶芸って電気の窯と市販の粘土と釉薬を買えば、すぐに出来る。

でも、窯から自作し、土を精製し、薪で焚くとおそろしく時間がかかるもの。

おそろしく言うたって、こうして何年もやってりゃ出来る。

薪の陶芸、薪の生活、籾を蒔いてお米を育てる。

どれも時間がかかるのが当たり前。

時間を短縮するのが灰色の男の仕事。

「灰色の男」とは時間泥棒というミヒャエル・エンデの「モモ」に出て来る敵キャラ。

今の時間を「時間貯蓄銀行」に貯蓄しておいて、将来有意義に使わないと!

と近寄る灰色の男の説得力に、みんなどんどん時間がなくなっていくというストーリー。

能率重視、時は金ナリの現代では「時間がない。」という言葉が常識的に使われる。

時間はある。

要らんこと辞めれば。

その取捨選択は自由なのだ。

タグ :ロクロ

2013年01月18日

一応陶芸家

辞めない程度に細々と続けてる焼き締めの陶芸。

既に元陶芸家という感も否めないが、僕の肩書きは「自給自足陶芸家」ということにしてる。

自給自足生活者では、「現金収入ないと暮らしていけんやん。」と言う部分で現代人には引っかかる。

純粋に「どやって生活していってるのか?」という疑問から、「そんなのあり得ない!」という否定的なものも含めて、大かたのツッコミどころは金の話。

廃材天国においては毎月の決まった収入はない。

ところが、毎月のローンのような決まったペイもない。

借金ナシ、家賃ナシ、井戸を掘ったんで水道ナシ、電気は売電してる程、灯油やガスの代わりに薪で生活してる。

車は軽トラと天ぷらカーがあるけど、5分以上走る時は天ぷらカーなので、ガソリンスタンドには数ヶ月に一度しか行かない。

国保は払ってるけど、最低レベル。

廃材の家には年間3万円という固定資産税がかかる。

それは「看板を建てさせて欲しい。」と言ってきた近所のグループホームに年間4万円払ってもらって、相殺する形になった。

光ファイバーと携帯電話とで月に1万は払ってるかな。

子ども用品系もオールもらいもの。

お米は一年分ストックしてるし、菜園では常に何か野菜が採れてる。

味噌、梅干し、たくあんのような長期保存の利く保存食も常に作ってはストックしてる。

買いものも純正調味料以外には新鮮な魚や、自分で作っていないショウガやゴボウのような野菜を少し。

ドラッグストアには歯ブラシぐらいしか用はない。

洗剤関係や消臭剤のスプレーのようなものも全く使わない。

あっこちゃんのコスメ系も全部手作りやし。

要するに圧倒的に出ていくものが少ない生活を実現した。

なので、完全不定収入でもビクともしない。

ほんっとにたまに売れる陶芸の作品。

たまにある移動式ピザ窯の出店や玄米モノやあっこスイーツ。

昨日の日記のようなピザ窯作りの仕事。

廃材の倉庫作りや解体のような仕事。

どの仕事も、毎月どころか毎週さえ決まってある仕事ではない。

数年前までは収入0円の月が年に2回とかあるのが普通やった。

さすがに、最近は色んな所から色んな仕事を頼まれるようになってきたんでそれはない。

収入が少ないのに、余裕で生活を成り立たせてるので金は余るという状態。

あぶく銭がジャバジャバ入っては消えていくようなのとは反対の現象。

いくら儲かっても山ほど経費かかってるんでは何してるんやら分からない。

というか、経費かけてもしっかり儲けて返していくというスタイルが現代の常識。

そこへ、ここの経費フリーという生活は目からウロコ。

えー。

昨日はその細々と続けてる陶芸の作品や玄米珈琲やビワエキスを委託で売ってくれてる店へ納品。

天ぷらカーで高松までドライブ。

まずは「お好み くうたま」。

無添加のお好み焼き屋の一角に置いてくれてる。

粉の「さぬきの夢」から、手作りのベーコン、本醸造の味噌や醤油というかなりコアなレベル。

「松田のマヨネーズ」使ってるお好み焼き屋なんて全国探しても珍しいと思う。

「中央インター」の近くのミニストップから東に入ってすぐの小さな店。

お次は錦町の「ピクシー」。

こんなお店。

基本は天然石の店。

いわゆる流行りのパワーストーンショップとは一線を画す。

数珠のようなブレスレットは置いてなく、原石が並び、オーダーメイドのアクセサリーも注文できる。

焼きものは以前から置いてくれてた。

美しいオーガニックハーブティーや生分解性の洗剤に混じって、ビワエキスと玄米珈琲を置いてもらった。

この店のお客はこういうものを求める意識の人が多いそう。

何しろ、三越まで歩いていける高松のど真ん中。

都市生活をしながらも、自然と自分との繋がりを意識するとこういう品は必須。

結局廃材生活なんて、誰もがしたい訳はない。

でも、スーパーの加工品やコンビニ食、ホームセンターの洗剤や消臭剤、これらから路線を変えた方が自分自身にとって楽になる事は実践してる人なら誰でも分かる事実。

需要があるから供給する。

当たり前の現象。

要らないものは淘汰され、必要とされるものが登場する。

事実そうなってきてる。

一部の層が富を独占する古い資本主義は崩壊する。

そうなるまでに、もっと二極格差は広がる一方。

どっちの層にも属さない「一抜けた!」がオススメ。

精神的には抜けても、物質的には関わって行くのが楽しい。

マトリックスの世界とザイオンを行ったり来たりするように。

繋がれっぱなしじゃあねー。

社会とははこうして緩やかに変わっていくもの。

既に元陶芸家という感も否めないが、僕の肩書きは「自給自足陶芸家」ということにしてる。

自給自足生活者では、「現金収入ないと暮らしていけんやん。」と言う部分で現代人には引っかかる。

純粋に「どやって生活していってるのか?」という疑問から、「そんなのあり得ない!」という否定的なものも含めて、大かたのツッコミどころは金の話。

廃材天国においては毎月の決まった収入はない。

ところが、毎月のローンのような決まったペイもない。

借金ナシ、家賃ナシ、井戸を掘ったんで水道ナシ、電気は売電してる程、灯油やガスの代わりに薪で生活してる。

車は軽トラと天ぷらカーがあるけど、5分以上走る時は天ぷらカーなので、ガソリンスタンドには数ヶ月に一度しか行かない。

国保は払ってるけど、最低レベル。

廃材の家には年間3万円という固定資産税がかかる。

それは「看板を建てさせて欲しい。」と言ってきた近所のグループホームに年間4万円払ってもらって、相殺する形になった。

光ファイバーと携帯電話とで月に1万は払ってるかな。

子ども用品系もオールもらいもの。

お米は一年分ストックしてるし、菜園では常に何か野菜が採れてる。

味噌、梅干し、たくあんのような長期保存の利く保存食も常に作ってはストックしてる。

買いものも純正調味料以外には新鮮な魚や、自分で作っていないショウガやゴボウのような野菜を少し。

ドラッグストアには歯ブラシぐらいしか用はない。

洗剤関係や消臭剤のスプレーのようなものも全く使わない。

あっこちゃんのコスメ系も全部手作りやし。

要するに圧倒的に出ていくものが少ない生活を実現した。

なので、完全不定収入でもビクともしない。

ほんっとにたまに売れる陶芸の作品。

たまにある移動式ピザ窯の出店や玄米モノやあっこスイーツ。

昨日の日記のようなピザ窯作りの仕事。

廃材の倉庫作りや解体のような仕事。

どの仕事も、毎月どころか毎週さえ決まってある仕事ではない。

数年前までは収入0円の月が年に2回とかあるのが普通やった。

さすがに、最近は色んな所から色んな仕事を頼まれるようになってきたんでそれはない。

収入が少ないのに、余裕で生活を成り立たせてるので金は余るという状態。

あぶく銭がジャバジャバ入っては消えていくようなのとは反対の現象。

いくら儲かっても山ほど経費かかってるんでは何してるんやら分からない。

というか、経費かけてもしっかり儲けて返していくというスタイルが現代の常識。

そこへ、ここの経費フリーという生活は目からウロコ。

えー。

昨日はその細々と続けてる陶芸の作品や玄米珈琲やビワエキスを委託で売ってくれてる店へ納品。

天ぷらカーで高松までドライブ。

まずは「お好み くうたま」。

無添加のお好み焼き屋の一角に置いてくれてる。

粉の「さぬきの夢」から、手作りのベーコン、本醸造の味噌や醤油というかなりコアなレベル。

「松田のマヨネーズ」使ってるお好み焼き屋なんて全国探しても珍しいと思う。

「中央インター」の近くのミニストップから東に入ってすぐの小さな店。

お次は錦町の「ピクシー」。

こんなお店。

基本は天然石の店。

いわゆる流行りのパワーストーンショップとは一線を画す。

数珠のようなブレスレットは置いてなく、原石が並び、オーダーメイドのアクセサリーも注文できる。

焼きものは以前から置いてくれてた。

美しいオーガニックハーブティーや生分解性の洗剤に混じって、ビワエキスと玄米珈琲を置いてもらった。

この店のお客はこういうものを求める意識の人が多いそう。

何しろ、三越まで歩いていける高松のど真ん中。

都市生活をしながらも、自然と自分との繋がりを意識するとこういう品は必須。

結局廃材生活なんて、誰もがしたい訳はない。

でも、スーパーの加工品やコンビニ食、ホームセンターの洗剤や消臭剤、これらから路線を変えた方が自分自身にとって楽になる事は実践してる人なら誰でも分かる事実。

需要があるから供給する。

当たり前の現象。

要らないものは淘汰され、必要とされるものが登場する。

事実そうなってきてる。

一部の層が富を独占する古い資本主義は崩壊する。

そうなるまでに、もっと二極格差は広がる一方。

どっちの層にも属さない「一抜けた!」がオススメ。

精神的には抜けても、物質的には関わって行くのが楽しい。

マトリックスの世界とザイオンを行ったり来たりするように。

繋がれっぱなしじゃあねー。

社会とははこうして緩やかに変わっていくもの。

タグ :オルタナティブ

2012年09月20日

陶芸の作品を置いてくれてありがたい

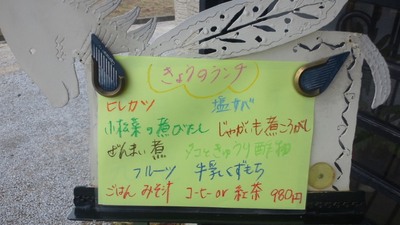

さぬき市にあるギャラリーカフェ「とんがりハット」に陶芸の作品を2ヶ月限定で置いてくれることになった。

行った事がないので、下見に行って来た。

漆喰の壁とガラス張りの美しいスペース。

手作り系のグループの展示をしてた。

カフェスペースは天井が高くて、テーブルやイスも作家ものでいい雰囲気。

一日20食限定のランチ目当てのお客さんが多いそうな。

その帰りに、高松の自然食品店「ちろりん村」のワニくんから電話で、「少しだけになるけど、作品置いてみる?」と言ってくれた。

亡くなった社長が元気な時に言ってくれてたけど、実現してなかったから嬉しいお誘い。

最近はほとんど作ってないけど、陶芸の作品は腐らないので山ほどストックがある。

焼き締めの陶器は需要がなくはないので、ちょっとずつでも出して行ったほうがいい。

ウチにガサッと山積みにしておくとただのガラクタやし。

常に、高松の天然石の店「ピクシィー」、お好み焼き「くうたま」で委託で置いてもらってる。

廃材天国の展示場ももっとイイ感じにしよう。

会場を借りて個展まではしないけど、こういう委託でお任せして預けておける所はほんとにありがたい。

夕方帰って、たこ焼きの準備。

電話屋のおっちゃんがタコをくれると、子ども達の要望でたまに作る。

子どもたちがキャベツやタコ切って、僕はタコ焼き器の準備やソース作りで、あっこちゃんが豆腐マヨネーズ作り。

みんなで手分けしてやるので、すぐに用意出来る。

生地はさぬきの夢2000を1カップに水3カップ。

水の中に塩と庭の卵を混ぜる。

みかんを煮詰めたペーストと再仕込みの3年醸造の醤油でバッチリ。

この醤油だけでもソースかと思う程まっ黒け。

そこにみかんペーストの酸味と甘みでほんとにソース。

焼くのは野遊が仕切ってみんなでワイワイ焼く。

最初は生地、キャベツ、タコ、とベーシックに作って、これは大量にニラを入れた。

ニラはしょっちゅう刈る程柔らかいのが出てくる。

キャベツがなくなったので、ツルムラサキとニラとタコという変化球。

自家製紅ショウガはにこちゃんが嫌がるので、別に添える。

オール自家製でも子どもたちは大満足!

行った事がないので、下見に行って来た。

漆喰の壁とガラス張りの美しいスペース。

手作り系のグループの展示をしてた。

カフェスペースは天井が高くて、テーブルやイスも作家ものでいい雰囲気。

一日20食限定のランチ目当てのお客さんが多いそうな。

その帰りに、高松の自然食品店「ちろりん村」のワニくんから電話で、「少しだけになるけど、作品置いてみる?」と言ってくれた。

亡くなった社長が元気な時に言ってくれてたけど、実現してなかったから嬉しいお誘い。

最近はほとんど作ってないけど、陶芸の作品は腐らないので山ほどストックがある。

焼き締めの陶器は需要がなくはないので、ちょっとずつでも出して行ったほうがいい。

ウチにガサッと山積みにしておくとただのガラクタやし。

常に、高松の天然石の店「ピクシィー」、お好み焼き「くうたま」で委託で置いてもらってる。

廃材天国の展示場ももっとイイ感じにしよう。

会場を借りて個展まではしないけど、こういう委託でお任せして預けておける所はほんとにありがたい。

夕方帰って、たこ焼きの準備。

電話屋のおっちゃんがタコをくれると、子ども達の要望でたまに作る。

子どもたちがキャベツやタコ切って、僕はタコ焼き器の準備やソース作りで、あっこちゃんが豆腐マヨネーズ作り。

みんなで手分けしてやるので、すぐに用意出来る。

生地はさぬきの夢2000を1カップに水3カップ。

水の中に塩と庭の卵を混ぜる。

みかんを煮詰めたペーストと再仕込みの3年醸造の醤油でバッチリ。

この醤油だけでもソースかと思う程まっ黒け。

そこにみかんペーストの酸味と甘みでほんとにソース。

焼くのは野遊が仕切ってみんなでワイワイ焼く。

最初は生地、キャベツ、タコ、とベーシックに作って、これは大量にニラを入れた。

ニラはしょっちゅう刈る程柔らかいのが出てくる。

キャベツがなくなったので、ツルムラサキとニラとタコという変化球。

自家製紅ショウガはにこちゃんが嫌がるので、別に添える。

オール自家製でも子どもたちは大満足!

タグ :陶芸

2012年09月02日

親父の個展

親父の個展が始まった。

坂出駅の正面の「かまどホール」で、9月一杯やってる。

照明などの設備の揃ったちゃんとしたギャラリー。

僕は「個展」という形では陶芸の作品の発表をするのを辞めたけど、親父はよくやってる。

親父は年金もあるし、作品を売らないと生活できないというレベルじゃないんで、楽しんでやってる。

僕の場合陶芸の作品を年間何百万と売って、その金で生活するという感覚はない。

衣食住、エネルギー、医療、教育、、、生活そのものを自分の仕事にしたからね。

廃材で左ウチワという生活を実現したし。

一年の大半の労力を陶芸の作業に注いで生活をするということは経費も考えたら、サラリーマンの給料よりは遥かに多く売らないと生活が成り立たない。

実際に備前焼の本場では一窯焼くための経費が100万とか言われてた。

赤松100%の美しい薪だけでも、5、60万とかするし。

また、それだけ売るためには経費をかけてでも美しい展示場を構えたり、会場を借りて個展を開いたりと格を上げないといけない。

他には安い代わりに大量に買ってくれる陶商に卸したり。

そういう路線じゃなくて作品の単価を上げたかったら、県展や伝統工芸展などの賞歴を重ねたりもしないといけない。

そのためには会派に入ったり、有名な先生とのお付き合いも必要。

大体A、B、C、Dと路線があって、みんなその中でシノギを削ってる。

これは陶芸に限らず、どの仕事や商売でも同じ。

「路線」とは仕事のジャンルや何の商売をするかという問題とはまた別。

一つのジャンルにも様々な路線が選べる。

もちろんやりたい仕事、好きな商売で身を立てて生活していくのが望ましい。

僕は折角自分が好きで始めた陶芸も、毎日毎日一年中やりたい訳ではなくなった。

それは自給自足の生活やセルフビルドがしたくなったから。

そもそもは、ネットワーク「地球村」の講演会を聞いてから。

何か不自然に思えてきた。

同時期に出会った、牛窓の小向さんや姫さんの影響も強い。

小向さんの窯の周りの菜園で育てた野菜やハーブでの手作りの料理に超感動した。

そういう実践者に出会うことがそれまでなかったからねー。

人間の好みの幅って大きい。

その好みに従って路線を自分で選ぶ事。

「しないといけない」じゃなく、「したいからする」というとってもシンプルで簡単な事。

ウチのスタイルでさえ、完成された訳ではない。

また時間を経て変化していくと思われる。

まさに変化するためには自由じゃないとね。

時代も社会も動いていく。

自分の在り方も動いていって然るべき。

それはもちろん自分の強烈な意思で動かしていくのだ!

坂出駅の正面の「かまどホール」で、9月一杯やってる。

照明などの設備の揃ったちゃんとしたギャラリー。

僕は「個展」という形では陶芸の作品の発表をするのを辞めたけど、親父はよくやってる。

親父は年金もあるし、作品を売らないと生活できないというレベルじゃないんで、楽しんでやってる。

僕の場合陶芸の作品を年間何百万と売って、その金で生活するという感覚はない。

衣食住、エネルギー、医療、教育、、、生活そのものを自分の仕事にしたからね。

廃材で左ウチワという生活を実現したし。

一年の大半の労力を陶芸の作業に注いで生活をするということは経費も考えたら、サラリーマンの給料よりは遥かに多く売らないと生活が成り立たない。

実際に備前焼の本場では一窯焼くための経費が100万とか言われてた。

赤松100%の美しい薪だけでも、5、60万とかするし。

また、それだけ売るためには経費をかけてでも美しい展示場を構えたり、会場を借りて個展を開いたりと格を上げないといけない。

他には安い代わりに大量に買ってくれる陶商に卸したり。

そういう路線じゃなくて作品の単価を上げたかったら、県展や伝統工芸展などの賞歴を重ねたりもしないといけない。

そのためには会派に入ったり、有名な先生とのお付き合いも必要。

大体A、B、C、Dと路線があって、みんなその中でシノギを削ってる。

これは陶芸に限らず、どの仕事や商売でも同じ。

「路線」とは仕事のジャンルや何の商売をするかという問題とはまた別。

一つのジャンルにも様々な路線が選べる。

もちろんやりたい仕事、好きな商売で身を立てて生活していくのが望ましい。

僕は折角自分が好きで始めた陶芸も、毎日毎日一年中やりたい訳ではなくなった。

それは自給自足の生活やセルフビルドがしたくなったから。

そもそもは、ネットワーク「地球村」の講演会を聞いてから。

何か不自然に思えてきた。

同時期に出会った、牛窓の小向さんや姫さんの影響も強い。

小向さんの窯の周りの菜園で育てた野菜やハーブでの手作りの料理に超感動した。

そういう実践者に出会うことがそれまでなかったからねー。

人間の好みの幅って大きい。

その好みに従って路線を自分で選ぶ事。

「しないといけない」じゃなく、「したいからする」というとってもシンプルで簡単な事。

ウチのスタイルでさえ、完成された訳ではない。

また時間を経て変化していくと思われる。

まさに変化するためには自由じゃないとね。

時代も社会も動いていく。

自分の在り方も動いていって然るべき。

それはもちろん自分の強烈な意思で動かしていくのだ!

タグ :陶芸

2012年05月03日

焼き物の窯焚きは、食べる焼き物にも最適

どこへ行っても込む連休に窯の番は有意義なもの。

常にカレンダー関係ナシの生活なので、この窯焚きが終わってから、家族と天ぷらカーで屋久島への旅に出ることにした。

僕らのような自給自足系の友達の所を回りながら。

愛媛からフェリーで大分に渡り、宮崎、鹿児島、屋久島、鹿児島、熊本(天草)というコース。

天草からの帰りは未定。

全部で2週間ぐらいの旅。

天ぷらカーに予備の天ぷら油をたんまり積んで、圧力鍋と玄米、調味料も積み込んでね。

窯の上で親父がチヌを干物にしてた。

「魚の大空」が持って来てくれたんだと。

鯛はそろそろ産卵に入り味が落ちる時期。

でも、まだ脂が乗ってて美味しかった。

下焚き口の上は塩焼きに最適。

窯が強烈に炎と煙を吸い込んでくれるので、焼きものに理想的な強火の遠火状態。

やっぱり、野遊は僕と一緒に夕方から寝て、夜中に起きて窯の番。

大きくなったんで、窯の前で寝ることもなく朝まで付き合ってくれるようになった。

もう少ししたら、一人で3交代のローテーションに入れるやろね。

別に彼が陶芸家を目指すのを勧めたりしない。

そもそも、僕自身が陶芸家という枠を超えてるし。

〇〇家、△△屋、という専門家になる必要はない。

「好きこそものの上手なれ」しかり、好きなをどんどんやってる事で、何やっても生活に困ることはない。

大体が、生活そのものに労力の大半を割いてるんやから困る方がオカシイ。

食えるもの作ってて食えないとか、生活にまつわる事をソコソコ実践してて、生活出来ないなんてコントのような事態は存在できない。

ウチのどの子を見てても、そういった盤石の生きる礎がしっかりした上で、プラスαで得意分野の事に本領発揮していくことと思う。

こんなん言い尽くされてるけど、、、。

「親の生き方を見てしか、子は成長しない。」

僕もあっこちゃんもこういう最高の生活は大人になってから。

てことは子どものウチからやってる彼等はどんなんなるんやろー!

何が起ころうとも、自分を信じて生きていける人間になることは間違いない。

自画自賛の親が言ってるんやから完全に大丈夫。

そもそも、「何者にかならないといけない」という成功論から脱却し、社会の比較、競争から解放されれば敵はいない。

みんな知ってる?

敵がいないことを「無敵」と言うのだよ~。

常にカレンダー関係ナシの生活なので、この窯焚きが終わってから、家族と天ぷらカーで屋久島への旅に出ることにした。

僕らのような自給自足系の友達の所を回りながら。

愛媛からフェリーで大分に渡り、宮崎、鹿児島、屋久島、鹿児島、熊本(天草)というコース。

天草からの帰りは未定。

全部で2週間ぐらいの旅。

天ぷらカーに予備の天ぷら油をたんまり積んで、圧力鍋と玄米、調味料も積み込んでね。

窯の上で親父がチヌを干物にしてた。

「魚の大空」が持って来てくれたんだと。

鯛はそろそろ産卵に入り味が落ちる時期。

でも、まだ脂が乗ってて美味しかった。

下焚き口の上は塩焼きに最適。

窯が強烈に炎と煙を吸い込んでくれるので、焼きものに理想的な強火の遠火状態。

やっぱり、野遊は僕と一緒に夕方から寝て、夜中に起きて窯の番。

大きくなったんで、窯の前で寝ることもなく朝まで付き合ってくれるようになった。

もう少ししたら、一人で3交代のローテーションに入れるやろね。

別に彼が陶芸家を目指すのを勧めたりしない。

そもそも、僕自身が陶芸家という枠を超えてるし。

〇〇家、△△屋、という専門家になる必要はない。

「好きこそものの上手なれ」しかり、好きなをどんどんやってる事で、何やっても生活に困ることはない。

大体が、生活そのものに労力の大半を割いてるんやから困る方がオカシイ。

食えるもの作ってて食えないとか、生活にまつわる事をソコソコ実践してて、生活出来ないなんてコントのような事態は存在できない。

ウチのどの子を見てても、そういった盤石の生きる礎がしっかりした上で、プラスαで得意分野の事に本領発揮していくことと思う。

こんなん言い尽くされてるけど、、、。

「親の生き方を見てしか、子は成長しない。」

僕もあっこちゃんもこういう最高の生活は大人になってから。

てことは子どものウチからやってる彼等はどんなんなるんやろー!

何が起ころうとも、自分を信じて生きていける人間になることは間違いない。

自画自賛の親が言ってるんやから完全に大丈夫。

そもそも、「何者にかならないといけない」という成功論から脱却し、社会の比較、競争から解放されれば敵はいない。

みんな知ってる?

敵がいないことを「無敵」と言うのだよ~。

タグ :窯焚き

2012年05月02日

また窯焚いてる

ピザ窯作りが終わるやいなや、陶芸の窯焚きが始まってる。

4月の始めに焚いて、一ヶ月後のこの連休に焚くのはかなりキツイけど、親父がやる気満々で焚くことになった。

あっこちゃんと子どもたちは菜園に勤しんでる。

エンドウが最盛期で、毎食のように食べてる。

キヌサヤは何でもいけるオールラウンダー。

スナックエンドウは生で美味い。

人参もイイ感じに発芽してる。

草取りしてやらなね。

「自然農ってほったらかしなんですか。」と言う人もいるけど、育てたい野菜たちに日光が当たらない程の草は当然取る。

今日は涼しいんで、火を焚くのに丁度いい。

イッセイくんは窯焚きをちょこっとだけ見て、旅立った。

本州に渡るのには歩きで行けないんで、高速ヒッチハイクを伝授した。

丸亀からなら、「府中」というパーキングエリアまで歩いて、従業員用の裏口から侵入する。

後はドライバーに笑顔で「こんちはー!」と直接声かければすぐに乗せてくれる。

直接話しかけると数人目でOKしてもらえる。

1時間も粘る時は稀、初級ヒットというケースも少なくない。

道端で手上げてたら1時間どころか、3時間待ちとかもあるからね。

相変わらず、解体屋に持って来てもらう廃材が潤沢で、遠慮ナシに焚ける。

昨日の夜中、久しぶりにムカデに噛まれた。

もう、そこそこのサイズのが居るねー。

得意のビワエキスに30分も漬けておくと、最初の激痛はすぐに和らぐ。

後も全然腫れもしない。

さすが、ビワエキスパワー!

火傷の薬と虫刺されの薬って共通する。

サラダ油にムカデを次々に放り込んで作る「ムカデ油」も火傷と虫刺されに効く。

ただ、超臭いんでビワエキスの方がええよ。

病院だけでなく、ドラッグストアの薬も使わないんで、こういう「自然療法」が役に立つ。

病院や薬の「対症療法」って根本的な原因を治すんじゃなく、出てきてる症状を押さえこむだけ。

アトピーのステロイドや抗癌剤などが有名やけど、全く根本解決にならないばかりか、かえって悪くしてしまう。

もう、こんなことは知ってる人には常識やけど、まだまだマイナー。

健康の理由と病気の原因が分かれば、極めてカンタンな理屈なんやけどね。

4月の始めに焚いて、一ヶ月後のこの連休に焚くのはかなりキツイけど、親父がやる気満々で焚くことになった。

あっこちゃんと子どもたちは菜園に勤しんでる。

エンドウが最盛期で、毎食のように食べてる。

キヌサヤは何でもいけるオールラウンダー。

スナックエンドウは生で美味い。

人参もイイ感じに発芽してる。

草取りしてやらなね。

「自然農ってほったらかしなんですか。」と言う人もいるけど、育てたい野菜たちに日光が当たらない程の草は当然取る。

今日は涼しいんで、火を焚くのに丁度いい。

イッセイくんは窯焚きをちょこっとだけ見て、旅立った。

本州に渡るのには歩きで行けないんで、高速ヒッチハイクを伝授した。

丸亀からなら、「府中」というパーキングエリアまで歩いて、従業員用の裏口から侵入する。

後はドライバーに笑顔で「こんちはー!」と直接声かければすぐに乗せてくれる。

直接話しかけると数人目でOKしてもらえる。

1時間も粘る時は稀、初級ヒットというケースも少なくない。

道端で手上げてたら1時間どころか、3時間待ちとかもあるからね。

相変わらず、解体屋に持って来てもらう廃材が潤沢で、遠慮ナシに焚ける。

昨日の夜中、久しぶりにムカデに噛まれた。

もう、そこそこのサイズのが居るねー。

得意のビワエキスに30分も漬けておくと、最初の激痛はすぐに和らぐ。

後も全然腫れもしない。

さすが、ビワエキスパワー!

火傷の薬と虫刺されの薬って共通する。

サラダ油にムカデを次々に放り込んで作る「ムカデ油」も火傷と虫刺されに効く。

ただ、超臭いんでビワエキスの方がええよ。

病院だけでなく、ドラッグストアの薬も使わないんで、こういう「自然療法」が役に立つ。

病院や薬の「対症療法」って根本的な原因を治すんじゃなく、出てきてる症状を押さえこむだけ。

アトピーのステロイドや抗癌剤などが有名やけど、全く根本解決にならないばかりか、かえって悪くしてしまう。

もう、こんなことは知ってる人には常識やけど、まだまだマイナー。

健康の理由と病気の原因が分かれば、極めてカンタンな理屈なんやけどね。

タグ :窯焚き

2012年04月11日

窯出し

3日に焚きあがった窯の窯出し。

小さいんで、2時間もかからないぐらいで全部出せる。

明るめのイイ感じに焼けてた。

最近は食器ぐらいしか作ってないし、備前焼通とかじゃない客が中心なのもあって、全体的に極めて薄く作ってた。

軽い方がウケル傾向にあるから。

それでも、薄過ぎると口切れや歪みが多く出る。

これは薪の窯の宿命やからしゃあない。

次はちゃんとドッシリと作るかな。

恒例のうどん大会。

この人数で手打ちは大変なので、いつも近所の寿美屋の麺を買う。

ここは香川県産さぬきの夢2000の粉100%で作る数少ない店の一つ。

出汁と天ぷらは僕が担当。

昨日は大きなイカナゴの天ぷらが目玉。

おばちゃん達が巻き寿司持ってきたり、色々盛りだくさん。

これはもらいものの椎茸。

丸亀の飯山で作ってる生産者で、菌床で無農薬なんだと。

菌床で無農薬って聞いたことないから、いっぺん見に行きたいな。

スーパーに並んでる椎茸やキノコ類って大きな会社が作ってるし、大量生産効率重視のロクでもない栽培方法に違いない。

それに対して自然に作るのは自分で原木椎茸育てるという選択肢しかないと思ってた。

こういう生産者が居るとは、「原木椎茸まではようせんけど、美味しいキノコが食べたい。」という人には朗報やね。

椎茸は原木に限るやろー、と思ってたけど市販されてる原木モノは農薬もやってるとか。

もちろん農薬の有無よりも、原木のエネルギーの方が上回ると思いたい。

それでも、この椎茸はあっこスイーツを出荷してる「有機の里」のグループにも入ってる生産者で、栽培方法は間違いないよう。

たくさん作ってるみたいなので今度からピザのトッピングにしてもいいかも。

オリーブオイルをちょっとづつ垂らして、塩を振って蒸し焼き。

これには鋳物のロッジのフライパンでじっくり火を通すのがいい。

鋳物+薪は焼きもの系には最高。

同時に昼の残りのイカナゴの天ぷらを直火で炙って最高の肴の組み合わせになった。

小さいんで、2時間もかからないぐらいで全部出せる。

明るめのイイ感じに焼けてた。

最近は食器ぐらいしか作ってないし、備前焼通とかじゃない客が中心なのもあって、全体的に極めて薄く作ってた。

軽い方がウケル傾向にあるから。

それでも、薄過ぎると口切れや歪みが多く出る。

これは薪の窯の宿命やからしゃあない。

次はちゃんとドッシリと作るかな。

恒例のうどん大会。

この人数で手打ちは大変なので、いつも近所の寿美屋の麺を買う。

ここは香川県産さぬきの夢2000の粉100%で作る数少ない店の一つ。

出汁と天ぷらは僕が担当。

昨日は大きなイカナゴの天ぷらが目玉。

おばちゃん達が巻き寿司持ってきたり、色々盛りだくさん。

これはもらいものの椎茸。

丸亀の飯山で作ってる生産者で、菌床で無農薬なんだと。

菌床で無農薬って聞いたことないから、いっぺん見に行きたいな。

スーパーに並んでる椎茸やキノコ類って大きな会社が作ってるし、大量生産効率重視のロクでもない栽培方法に違いない。

それに対して自然に作るのは自分で原木椎茸育てるという選択肢しかないと思ってた。

こういう生産者が居るとは、「原木椎茸まではようせんけど、美味しいキノコが食べたい。」という人には朗報やね。

椎茸は原木に限るやろー、と思ってたけど市販されてる原木モノは農薬もやってるとか。

もちろん農薬の有無よりも、原木のエネルギーの方が上回ると思いたい。

それでも、この椎茸はあっこスイーツを出荷してる「有機の里」のグループにも入ってる生産者で、栽培方法は間違いないよう。

たくさん作ってるみたいなので今度からピザのトッピングにしてもいいかも。

オリーブオイルをちょっとづつ垂らして、塩を振って蒸し焼き。

これには鋳物のロッジのフライパンでじっくり火を通すのがいい。

鋳物+薪は焼きもの系には最高。

同時に昼の残りのイカナゴの天ぷらを直火で炙って最高の肴の組み合わせになった。

タグ :椎茸

2012年04月02日

窯焚き5日目

窯焚き5日目。

夜中はまだ寒いので、窯の前が丁度いい。

1100℃過ぎの辺りでキープしてる。

写真で撮ると赤っぽくなるけど、ほんとはもっと眩しい。

解体屋からもらう廃材。

これが一番よく燃える。

この写真の倍ぐらいは一昼夜で消費する。

最近もってきた生の雑木。

解体の廃材に混ぜて燃やすとよく燃える。

これが今回焚いてる穴窯。

全長4m、薪の窯としてはミニサイズ。

これは親父が作った窯。

左の赤レンガが大窯の煙突、7m。

右の小さなのが今回焚いてる窯の煙突で4mしかない。

真ん中の黒い建物が親父の工房。

毎日が薪で料理、風呂、暖房という廃材天国の生活でも、この窯焚きの火はまた別モン。

窯の中の1200℃の世界の迫力は何回焚いてても凄い。

それにわざわざ火を起こさなくても常に24時間焚いてるんで、スルメ炙ったり、魚焼いたり、焼き芋したり、、、。

日常もそうやけど、窯焚きの時でも食べるもを手作りする余裕は変わらない。

今日のアテは何にしようか?

毎日焚き火の前で考えるのが楽しい。

夜中はまだ寒いので、窯の前が丁度いい。

1100℃過ぎの辺りでキープしてる。

写真で撮ると赤っぽくなるけど、ほんとはもっと眩しい。

解体屋からもらう廃材。

これが一番よく燃える。

この写真の倍ぐらいは一昼夜で消費する。

最近もってきた生の雑木。

解体の廃材に混ぜて燃やすとよく燃える。

これが今回焚いてる穴窯。

全長4m、薪の窯としてはミニサイズ。

これは親父が作った窯。

左の赤レンガが大窯の煙突、7m。

右の小さなのが今回焚いてる窯の煙突で4mしかない。

真ん中の黒い建物が親父の工房。

毎日が薪で料理、風呂、暖房という廃材天国の生活でも、この窯焚きの火はまた別モン。

窯の中の1200℃の世界の迫力は何回焚いてても凄い。

それにわざわざ火を起こさなくても常に24時間焚いてるんで、スルメ炙ったり、魚焼いたり、焼き芋したり、、、。

日常もそうやけど、窯焚きの時でも食べるもを手作りする余裕は変わらない。

今日のアテは何にしようか?

毎日焚き火の前で考えるのが楽しい。

タグ :陶芸

2012年04月01日

そういえば窯焚いてた

ビニールの作業や接ぎ木の作業は昼間。

夕方から寝て、夜中起床という陶芸の窯焚きが始まってる。

今日で4日目。

僕の当番は夜中の1時から朝の9時まで。

野遊も夕方から一緒に寝て、12時半には起きて窯の前へいく。

廃材天国から歩いて5分の実家の窯。

今回は小さな穴窯(左の奥に見えてる)。

右に半分写ってるのはピザの窯。

実家の親父の方はもちろん移動式じゃなく、固定式の窯。

野遊と交代で窯の番。

夜中は静かなので、本を読むのに適してる。

廃材天国の方だけでなく、実家の方にも解体屋、造園屋からの廃材は常に搬入されてきて大量にストックされてる。

薪がタダで親子3世代で交代しながらやってるんで、経費はほとんどいらない。

売上げを上げる努力よりも、経費を抑える努力を徹底的にやった。

炭素会社からもらってきた廃レンガで自作した窯に廃材くべてりゃ焼き物になる。

粘土は土建屋の社長に交渉して焼き物の作品と物々交換。

陶芸ごとき、たいして高尚なもんじゃない。

陶芸に限らず、衣食住なり人間が生きていくのに必須のジャンルに権威やステータスはいらん。

ま、たいして作品が売れんでも生活できるような廃材生活の「設定」がクール。

昨日の大風で多少張ったビニールが飛ばされたみたい。

昼間はそんな作業したり、自転車でフラフラ買い物に行ったり。

いつもは5時過ぎから飲み始める所を3時台からに繰り上げて、風呂に入って6時には寝る。

そんでまた、12時台に起きる。

いつも早寝早起きやけど、超早寝超早起きの生活は3日まで。

窯が小さいんで、薪で焚くのは5日間だけ。

昨日、兵庫から来てた女性居候のカリちゃんが家に帰った。

彼女は料理や手作り生活をあっこちゃんの弟子になり、徹底的に学んだ。

そしてあっこちゃんは彼女からミシンや裁縫のスキルを伝授してもらった。

こういう既に経験のある居候は最高。

スキルのない若い時代には死に物狂いで肉体労働すればしいし、経験ができたら今回のようなお互いのエネルギー交換ができる。

弟子とは給料もらって務めるのとはまた違う経験なり学びとして意義深い。

久しぶりに家族だけの生活に戻った。

こういうメリハリがあるのがまたいいもの。

夕方から寝て、夜中起床という陶芸の窯焚きが始まってる。

今日で4日目。

僕の当番は夜中の1時から朝の9時まで。

野遊も夕方から一緒に寝て、12時半には起きて窯の前へいく。

廃材天国から歩いて5分の実家の窯。

今回は小さな穴窯(左の奥に見えてる)。

右に半分写ってるのはピザの窯。

実家の親父の方はもちろん移動式じゃなく、固定式の窯。

野遊と交代で窯の番。

夜中は静かなので、本を読むのに適してる。

廃材天国の方だけでなく、実家の方にも解体屋、造園屋からの廃材は常に搬入されてきて大量にストックされてる。

薪がタダで親子3世代で交代しながらやってるんで、経費はほとんどいらない。

売上げを上げる努力よりも、経費を抑える努力を徹底的にやった。

炭素会社からもらってきた廃レンガで自作した窯に廃材くべてりゃ焼き物になる。

粘土は土建屋の社長に交渉して焼き物の作品と物々交換。

陶芸ごとき、たいして高尚なもんじゃない。

陶芸に限らず、衣食住なり人間が生きていくのに必須のジャンルに権威やステータスはいらん。

ま、たいして作品が売れんでも生活できるような廃材生活の「設定」がクール。

昨日の大風で多少張ったビニールが飛ばされたみたい。

昼間はそんな作業したり、自転車でフラフラ買い物に行ったり。

いつもは5時過ぎから飲み始める所を3時台からに繰り上げて、風呂に入って6時には寝る。

そんでまた、12時台に起きる。

いつも早寝早起きやけど、超早寝超早起きの生活は3日まで。

窯が小さいんで、薪で焚くのは5日間だけ。

昨日、兵庫から来てた女性居候のカリちゃんが家に帰った。

彼女は料理や手作り生活をあっこちゃんの弟子になり、徹底的に学んだ。

そしてあっこちゃんは彼女からミシンや裁縫のスキルを伝授してもらった。

こういう既に経験のある居候は最高。

スキルのない若い時代には死に物狂いで肉体労働すればしいし、経験ができたら今回のようなお互いのエネルギー交換ができる。

弟子とは給料もらって務めるのとはまた違う経験なり学びとして意義深い。

久しぶりに家族だけの生活に戻った。

こういうメリハリがあるのがまたいいもの。

タグ :陶芸

2012年03月14日

陶板の看板完成

久しぶりに同級生の工務店「住み心地工房」の社長が廃材を持ってきてくれた。

一軒新築すればかなりの量が出るからね。

彼のコンセプトは無垢材重視の家作り。

石膏ボードやビニールクロス、グラスウールなんかは極力使わない。

わざわざ持ってきてくれるのがありがたい。

焼き杉の板。

こういう細かいのが焚きつけに丁度いい。

これから薪ストーブが終わって、ステンレスカマドでの日々の料理には欠かせない。

新聞紙に火を点けて、うどん屋の割りばし、この木端、最後に先日ヒロハルくんの作ってくれた雑木の丸太となる。

大工さんの木端に、雑木の丸太小は料理。

解体系の角材は風呂。

雑木の丸太大は薪ストーブ。

全てに必要な焚きつけはうどん屋の割りばしと門松作りで出る竹の木端。

全ての廃材は廃材天国まで持ってきてくれるんやからねー。

よく、「陣さん所は一杯集まっていいですねー。」と言われる。

僕だって、一軒目の廃材ハウスの生活の時には取りに行ってた。

ここまで集まるようになるまでには相応の努力が要る。

貪欲で軽快なフットワークだ。

「どこそこで廃材が出た。」という情報が入ればすぐさま動く。

その繰り返しで「あいつに言えば引き取ってくれる。」という空気を作る。

で、こんだけ廃材積み込んだ廃材天国の現状では、「自分で取りに行ってまではいいですわ。」と断ってるぐらい。

圧倒的に供給量が上回ってるからね。

一気に雑木の伐採したのを持ってくる業者には積み込みもお願いしてる。

要するに、双方にメリットがある関係じゃないといけない。

じゃなきゃ長続きしない。

無理して頑張るような薪ライフは続かないどころか、クールじゃないし。

これが自画自賛で左ウチワな生活の秘訣だ。

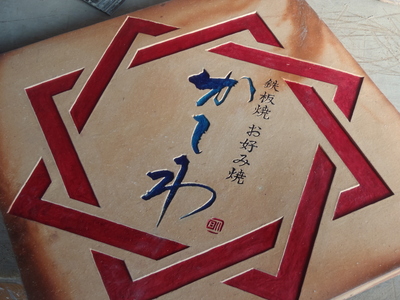

陶器製の看板が出来上がった。

火襷の陶板に彫り込みの文字、着色にも気を使った。

こんなんで「廃材天国」とか作ったらかっこええがなー。

でも結局、人から頼まれたからここまでやったけど、自分の所の看板にはここまで労力使わんやろな。

一軒新築すればかなりの量が出るからね。

彼のコンセプトは無垢材重視の家作り。

石膏ボードやビニールクロス、グラスウールなんかは極力使わない。

わざわざ持ってきてくれるのがありがたい。

焼き杉の板。

こういう細かいのが焚きつけに丁度いい。

これから薪ストーブが終わって、ステンレスカマドでの日々の料理には欠かせない。

新聞紙に火を点けて、うどん屋の割りばし、この木端、最後に先日ヒロハルくんの作ってくれた雑木の丸太となる。

大工さんの木端に、雑木の丸太小は料理。

解体系の角材は風呂。

雑木の丸太大は薪ストーブ。

全てに必要な焚きつけはうどん屋の割りばしと門松作りで出る竹の木端。

全ての廃材は廃材天国まで持ってきてくれるんやからねー。

よく、「陣さん所は一杯集まっていいですねー。」と言われる。

僕だって、一軒目の廃材ハウスの生活の時には取りに行ってた。

ここまで集まるようになるまでには相応の努力が要る。

貪欲で軽快なフットワークだ。

「どこそこで廃材が出た。」という情報が入ればすぐさま動く。

その繰り返しで「あいつに言えば引き取ってくれる。」という空気を作る。

で、こんだけ廃材積み込んだ廃材天国の現状では、「自分で取りに行ってまではいいですわ。」と断ってるぐらい。

圧倒的に供給量が上回ってるからね。

一気に雑木の伐採したのを持ってくる業者には積み込みもお願いしてる。

要するに、双方にメリットがある関係じゃないといけない。

じゃなきゃ長続きしない。

無理して頑張るような薪ライフは続かないどころか、クールじゃないし。

これが自画自賛で左ウチワな生活の秘訣だ。

陶器製の看板が出来上がった。

火襷の陶板に彫り込みの文字、着色にも気を使った。

こんなんで「廃材天国」とか作ったらかっこええがなー。

でも結局、人から頼まれたからここまでやったけど、自分の所の看板にはここまで労力使わんやろな。

タグ :看板

2012年03月13日

弟子時代の話の続き

昨日は40㌔の精米したクダケ米を「入江麹製造所」に持ち込んだ。

で、前に預けてたお米を麹に加工してもらったのを持って帰る。

早速、帰ってプレミアム甘酒作り。

この醸しごっこはほんとに楽しい。

マンガ「もやしもん」全巻買ったけど、超おもろいよ。

マニアックな菌の世界、発酵食の文化が分かりやすく描かれてる。

えー。

先日の焼きものの弟子時代の話の続き。

岡山に戻って弟子としての生活。

当時の生活はこんな生活。

7万の給料のうち、2万5千円が家賃、食費は月5000円に抑えてた。

外食は絶対にせず、全て自炊。

コンビニでの買い物も絶対にしない。

実家からお米を送ってくれてたし、調味料なんかは今と違って徹底的に安いやつ。

ペットボトルの一番安い醤油に一番安い塩、油も一番安いのという具合。

酒も安い焼酎なんかで、純米酒なんかは買ってなかった。

肉は半額のしか買わず、50g単位に小分けしてラップして冷凍保存。

野菜も見切り品のコーナーからしか買わない。

ベクトルが違えど、徹底するという意味では当時から相当のモンやったね。

朝飯はナシ。

お昼に5合白ご飯を炊いて、2合5勺食べる。

夜に残った2合5勺食べる。

おかずは超味を濃くしたものを少し。

ジャワカレーに更にマギーブイヨンを入れて濃くしたり。

それをちょこっとずつつけて白ご飯を大量に食べられるようにしてた。

今の手作り生活からすると別次元の食生活やけど、ご飯が中心というのは今から考えてもよかったと思う。

最も、普段は先生の所の仕事が夕方に終わっても、ロクロや工房は自由に使わせてくれてたし、休みの日には兄弟子の工房や他の先生の所に行くという陶芸漬けの生活なので、月に7万でもお金が足りないということは全くなかった。

僕は元々根が単純バカなので、スイッチが入るとシャカリキに一つのことに集中するというタイプ。

そういう陶芸三昧の弟子生活の頃に、大阪で知り合った小向さんの所を訪ねた。

それはそれはショッキングやったね。

チリ一つない工房に美しい窯、セコムで管理された大きなガラス張りの展示場という我が師匠の所とは雲泥の差。

小向さんの所はまず窯が6つもあって、全て手作り!?

窯とは伊部(備前の中心)では築炉職人に作ってもらうのが普通で、まず自分で作れるとすら思ってなかった。

しかも、それぞれの大小の窯には最低限のスレートかトタンのザッとした屋根だけ。

そして各窯の間の斜面を利用して、美しい菜園が織りなされ、数十種類の野菜にハーブが育っていた。

家は船舶コンテナにアルミサッシで入口や窓をつけ、コンテナとコンテナの間に風呂やトイレや収納を上手く作った高機能なものだった。

一番感動したのは窯焚き。

普通は先生と弟子それに窯焚き職人という3交代で、そんなにヨソ者が立ち入る雰囲気ではない。

小向さんの所の窯焚きでは、外人の陶芸家や世界を自転車で放浪したおじさんと毎日多様な人が集まってた。

野草の達人姫さんとも窯の前で出会った。

それでみんなが酒を持ち寄ったり材料を持ち寄ったりして、小向さんが菜園の野菜やハーブで料理して宴会。

窯の前は毎日宴会やった。

そこでの話題は陶芸のことのみならず、漬けものの漬け方から野菜の育て方、この料理の味付けはどうしたとか、この魚が旬で燻製にして、とそれまでの僕が接してきた大人からは聞いたこともないような内容ばかり。

どうやら僕が魅かれたのは彼の作品というよりは、そういう自由な生活スタイルだったよう。

それまでの僕は陶芸を一つの職業として捉えてたような気がする。

今、うちに来る若者にも言えるけど、若いうちは特に何者にかなろうと気負ってる。

これは向き不向きもある。

伝統工芸社会の一端を担うのが向いてる人はそれでいい。

自由なスタイルを得るためのリスクは、その時の僕にはまだ分かってなかった。

つづく

で、前に預けてたお米を麹に加工してもらったのを持って帰る。

早速、帰ってプレミアム甘酒作り。

この醸しごっこはほんとに楽しい。

マンガ「もやしもん」全巻買ったけど、超おもろいよ。

マニアックな菌の世界、発酵食の文化が分かりやすく描かれてる。

えー。

先日の焼きものの弟子時代の話の続き。

岡山に戻って弟子としての生活。

当時の生活はこんな生活。

7万の給料のうち、2万5千円が家賃、食費は月5000円に抑えてた。

外食は絶対にせず、全て自炊。

コンビニでの買い物も絶対にしない。

実家からお米を送ってくれてたし、調味料なんかは今と違って徹底的に安いやつ。

ペットボトルの一番安い醤油に一番安い塩、油も一番安いのという具合。

酒も安い焼酎なんかで、純米酒なんかは買ってなかった。

肉は半額のしか買わず、50g単位に小分けしてラップして冷凍保存。

野菜も見切り品のコーナーからしか買わない。

ベクトルが違えど、徹底するという意味では当時から相当のモンやったね。

朝飯はナシ。

お昼に5合白ご飯を炊いて、2合5勺食べる。

夜に残った2合5勺食べる。

おかずは超味を濃くしたものを少し。

ジャワカレーに更にマギーブイヨンを入れて濃くしたり。

それをちょこっとずつつけて白ご飯を大量に食べられるようにしてた。

今の手作り生活からすると別次元の食生活やけど、ご飯が中心というのは今から考えてもよかったと思う。

最も、普段は先生の所の仕事が夕方に終わっても、ロクロや工房は自由に使わせてくれてたし、休みの日には兄弟子の工房や他の先生の所に行くという陶芸漬けの生活なので、月に7万でもお金が足りないということは全くなかった。

僕は元々根が単純バカなので、スイッチが入るとシャカリキに一つのことに集中するというタイプ。

そういう陶芸三昧の弟子生活の頃に、大阪で知り合った小向さんの所を訪ねた。

それはそれはショッキングやったね。

チリ一つない工房に美しい窯、セコムで管理された大きなガラス張りの展示場という我が師匠の所とは雲泥の差。

小向さんの所はまず窯が6つもあって、全て手作り!?

窯とは伊部(備前の中心)では築炉職人に作ってもらうのが普通で、まず自分で作れるとすら思ってなかった。

しかも、それぞれの大小の窯には最低限のスレートかトタンのザッとした屋根だけ。

そして各窯の間の斜面を利用して、美しい菜園が織りなされ、数十種類の野菜にハーブが育っていた。

家は船舶コンテナにアルミサッシで入口や窓をつけ、コンテナとコンテナの間に風呂やトイレや収納を上手く作った高機能なものだった。

一番感動したのは窯焚き。

普通は先生と弟子それに窯焚き職人という3交代で、そんなにヨソ者が立ち入る雰囲気ではない。

小向さんの所の窯焚きでは、外人の陶芸家や世界を自転車で放浪したおじさんと毎日多様な人が集まってた。

野草の達人姫さんとも窯の前で出会った。

それでみんなが酒を持ち寄ったり材料を持ち寄ったりして、小向さんが菜園の野菜やハーブで料理して宴会。

窯の前は毎日宴会やった。

そこでの話題は陶芸のことのみならず、漬けものの漬け方から野菜の育て方、この料理の味付けはどうしたとか、この魚が旬で燻製にして、とそれまでの僕が接してきた大人からは聞いたこともないような内容ばかり。

どうやら僕が魅かれたのは彼の作品というよりは、そういう自由な生活スタイルだったよう。

それまでの僕は陶芸を一つの職業として捉えてたような気がする。

今、うちに来る若者にも言えるけど、若いうちは特に何者にかなろうと気負ってる。

これは向き不向きもある。

伝統工芸社会の一端を担うのが向いてる人はそれでいい。

自由なスタイルを得るためのリスクは、その時の僕にはまだ分かってなかった。

つづく

タグ :陶芸

2012年03月10日

焼きもの

また雨。

居候の中の作業は何かないかー。

先日、陶器の看板を電気窯で焼いた。

その時に一緒に焼いた食器がある。

焼き締めの陶器は窯から出した後、砥石やサンドペーパーで表面のチクチクした石磨く作業がある。

その磨く作業をヒロハルくんにやってもらった。

手前の火襷(ヒダスキ)の明るいのと、奥の薪の窯のと磨いてなかったのを全部やってもらった。

この水を溜めてるのは水が漏れないかのチェック。

この後洗ってやっと完成。

備前焼の地、備前市の伊部で修業したのは3年間。

備前焼は個人の作家が日本一多い。

土作り、作品作り、窯詰め、窯焚き、販売と一連の作業を全部一人の作家がこなす。

今から考えれば備前焼というブランドによって単価が高いから出来るとも言える。

萩焼なんか、ちゃんと手作りでも湯のみ一個が300円とか。

備前焼なら若手の作家でも2000円とかやからね。

確かに薪だけで全部焼いてるという味が現代ではかえって見直されてるというのもある。

僕が弟子入りしたのも、薪だけで焼く素朴な味に魅力を感じたから。

そして、そういう先生の所なら全工程が勉強できると思ったから。

自分で将来独立した作家としてやっていく時には全部自分の手作業でやりたいと思っていたし。

そういう伝統工芸の弟子は今でも雑用中心。

僕が入った17年前には住みこみの内弟子制度はなく、一ヶ月7万円の給料でボロアパートを借りて生活した。

一年ぐらいは雑用や工房の一連の作業に慣れるのに必死だった。

少し慣れた頃、他の先生の所も色々行くようになった。

部外者お断りの所もあれば、来るものは拒まずの所もある。

土作りや窯焚きはその先生によって全然違うので、どこへ言ってもものすごく勉強になった。

とにかく無償で手伝う。

あらゆる事を吸収したいので、必死で動いた。

ご飯をたべさせてもらえるだけでありがたかった。

この時期の経験が、今の廃材天国での居候を受け入れるスタイルに繋がってるのかも。

備前焼という伝統工芸の社会には会派があり、〇〇一門という有名な先生の弟子たちのグループという単位から、△△会といった個人作家の交流のための大小様々なグループがある。

技術を習得するという勉強とはまた別の、そういう権力のヒエラルキーを内側から見られたことはよかった。

とはいえ、当時の僕もまた「一生懸命頑張って、世間に認められる作家になりたい。」と思っていた。

ある程度弟子生活にも慣れた頃、インテックス大阪で全国から作家の集まる陶芸フェスタがあるというので出かけて行った。

そこで、備前焼作家とは全く別のグループや会派に属しない人に出会った。

薪で焼く備前焼の手法はとってはいるが、全く型破りな作品。

いわゆる僕の修行してる伊部(備前焼の中心)にはない破天荒さに魅かれた。

お世辞にも上手いとは言えない作品だけど、なぜか広い会場の中でその人のブースには何度も立ち寄った。

その時の僕は真っ当な作家を目指すべく、備前焼の本流の所で頑張ってただけに、なぜこんなグニャグニャの作品が気になるのか理解できなかった。

備前焼の伝統社会に属さない、アウトロー作家の小向さんという人だった。

本人はほとんど、自分のブースに居なくて話もロクに聞けなかった。

名刺だけ頂いて岡山に戻った。

つづく

居候の中の作業は何かないかー。

先日、陶器の看板を電気窯で焼いた。

その時に一緒に焼いた食器がある。

焼き締めの陶器は窯から出した後、砥石やサンドペーパーで表面のチクチクした石磨く作業がある。

その磨く作業をヒロハルくんにやってもらった。

手前の火襷(ヒダスキ)の明るいのと、奥の薪の窯のと磨いてなかったのを全部やってもらった。

この水を溜めてるのは水が漏れないかのチェック。

この後洗ってやっと完成。

備前焼の地、備前市の伊部で修業したのは3年間。

備前焼は個人の作家が日本一多い。

土作り、作品作り、窯詰め、窯焚き、販売と一連の作業を全部一人の作家がこなす。

今から考えれば備前焼というブランドによって単価が高いから出来るとも言える。

萩焼なんか、ちゃんと手作りでも湯のみ一個が300円とか。

備前焼なら若手の作家でも2000円とかやからね。

確かに薪だけで全部焼いてるという味が現代ではかえって見直されてるというのもある。

僕が弟子入りしたのも、薪だけで焼く素朴な味に魅力を感じたから。

そして、そういう先生の所なら全工程が勉強できると思ったから。

自分で将来独立した作家としてやっていく時には全部自分の手作業でやりたいと思っていたし。

そういう伝統工芸の弟子は今でも雑用中心。

僕が入った17年前には住みこみの内弟子制度はなく、一ヶ月7万円の給料でボロアパートを借りて生活した。

一年ぐらいは雑用や工房の一連の作業に慣れるのに必死だった。

少し慣れた頃、他の先生の所も色々行くようになった。

部外者お断りの所もあれば、来るものは拒まずの所もある。

土作りや窯焚きはその先生によって全然違うので、どこへ言ってもものすごく勉強になった。

とにかく無償で手伝う。

あらゆる事を吸収したいので、必死で動いた。

ご飯をたべさせてもらえるだけでありがたかった。

この時期の経験が、今の廃材天国での居候を受け入れるスタイルに繋がってるのかも。

備前焼という伝統工芸の社会には会派があり、〇〇一門という有名な先生の弟子たちのグループという単位から、△△会といった個人作家の交流のための大小様々なグループがある。

技術を習得するという勉強とはまた別の、そういう権力のヒエラルキーを内側から見られたことはよかった。

とはいえ、当時の僕もまた「一生懸命頑張って、世間に認められる作家になりたい。」と思っていた。

ある程度弟子生活にも慣れた頃、インテックス大阪で全国から作家の集まる陶芸フェスタがあるというので出かけて行った。

そこで、備前焼作家とは全く別のグループや会派に属しない人に出会った。

薪で焼く備前焼の手法はとってはいるが、全く型破りな作品。

いわゆる僕の修行してる伊部(備前焼の中心)にはない破天荒さに魅かれた。

お世辞にも上手いとは言えない作品だけど、なぜか広い会場の中でその人のブースには何度も立ち寄った。

その時の僕は真っ当な作家を目指すべく、備前焼の本流の所で頑張ってただけに、なぜこんなグニャグニャの作品が気になるのか理解できなかった。

備前焼の伝統社会に属さない、アウトロー作家の小向さんという人だった。

本人はほとんど、自分のブースに居なくて話もロクに聞けなかった。

名刺だけ頂いて岡山に戻った。

つづく

タグ :陶芸

2012年02月24日

努力からの解放

昨日も雨なので、陶芸の作業。

冬の香川はこんなに降らないんやけど、今年はよく降る。

ロクロに座って淡々と作業すれば、食器なんかはすぐに大量にできる。

いわゆる「伝統工芸品」とか、「備前焼」いう権威の傘から離れると、そんなに高くは売れない。

こういう皿や茶碗で1000円~1500円ぐらいで販売してる。

重要と供給で言うと、こうしてたまに作るぐらいで丁度いい。

いや。

未だに、年間の大半を陶芸の作業に充てて、会場借りて個展開いて、ネットで安くて美しいDM作って、、、と努力すればもっと売れるのかもしれない。

はたまた、何十万もかけてHP作って販売する?

古代からの焼き締めで、薪だけで10日間も焼いてるし、土だって香川の土を自分で精製したオリジナル。

ロハスとか本物志向という路線ではある。

でもねー。

実際は「焼きものオタク」なり、マニアにしかそんな行程は理解してもらえないのが事実。

年間何百万と売り上げて、その金で生活を成り立たせるという発想からは10年以上も前から脱却してる。

サラリーマン並み(300、400万円)の収入を得ようとしたら、経費を考えると売上げは500万、ごときでは足りんよね。

不景気と言えども、まだまだ経済は上手く回ってる方。

努力して出来なくはないと思うけど、そんな違う努力はしたくない。

と。

2000年に廃材で一軒目の家を建て始める前から思ってた。

頑張らないと出来ないことを努力と言うんちゃうか。

ほっといてでもやってしまう事には頑張る必要がないし、努力とは言わない。

自給自足やセルフビルドだって、今の日本の常識的な家や生活を全部自分一人で組み立てるのは困難。

そういう常識が脱すると、超楽に出来てしまう。

「別にこれでいいじゃん。」と、本人が納得しさえすれば何の問題もない。

稼いで生活を成り立たせるというのが既に古いぞ。

未だに本屋には「成功」とかの本が溢れてる。

片づけしたら、、、長財布にしたら、、、使う言葉を変えたら、、、。

その、、、の先はオシナベテ「成功(金が儲かる)」という論理。

この廃材イジッて生活するのは煌びやかな成功とは無縁。

文章で伝えるのは非常に難しいけど、「稼がなくても左ウチワ」という、この廃材ライフは快適そのもの。

とはいえ、延々と廃材の家作り続けたり、田んぼや畑、手作りの加工品、と自分たちが生活するだけではまだまだヒマを持てあます。

陶芸の作業は雨の日に暇つぶしに丁度いいし。

パラパラと売れなくもないしね。

月にこんだけ売り上げないと生活できないという切迫感がないんで、何時売れても「おっ、売れたん!」というボーナス的なもの。

ウチはどの収入もそういうもん。

決まって安定したものはない。

それがいい。

決まった収入がない代わりに、決まったペイがないように持って行った。

家賃ナシ、ローン、借金ナシ、ガス、灯油、水道代ナシ、電気代が3000円台。

これにソーラーパネルが完成して、天ぷらカーになれば、電気とガソリンからも解放される。

それに、ウカウカ衝動買いするような浪費もない。

本当に必要な出費か?をトコトン考えてからしか使わない。

その辺りはあっこちゃんは徹底してる。

目先の物欲から解放されてる。

家、食べるもん、エネルギー、の自給率が上がれば上がるほど自由になっていく。

こういうことにかける労力は惜しまない。

本当に必要なことに労力をかけるのは心底楽しいからねー!!!

冬の香川はこんなに降らないんやけど、今年はよく降る。

ロクロに座って淡々と作業すれば、食器なんかはすぐに大量にできる。

いわゆる「伝統工芸品」とか、「備前焼」いう権威の傘から離れると、そんなに高くは売れない。

こういう皿や茶碗で1000円~1500円ぐらいで販売してる。

重要と供給で言うと、こうしてたまに作るぐらいで丁度いい。

いや。

未だに、年間の大半を陶芸の作業に充てて、会場借りて個展開いて、ネットで安くて美しいDM作って、、、と努力すればもっと売れるのかもしれない。

はたまた、何十万もかけてHP作って販売する?

古代からの焼き締めで、薪だけで10日間も焼いてるし、土だって香川の土を自分で精製したオリジナル。

ロハスとか本物志向という路線ではある。

でもねー。

実際は「焼きものオタク」なり、マニアにしかそんな行程は理解してもらえないのが事実。

年間何百万と売り上げて、その金で生活を成り立たせるという発想からは10年以上も前から脱却してる。

サラリーマン並み(300、400万円)の収入を得ようとしたら、経費を考えると売上げは500万、ごときでは足りんよね。

不景気と言えども、まだまだ経済は上手く回ってる方。

努力して出来なくはないと思うけど、そんな違う努力はしたくない。

と。

2000年に廃材で一軒目の家を建て始める前から思ってた。

頑張らないと出来ないことを努力と言うんちゃうか。

ほっといてでもやってしまう事には頑張る必要がないし、努力とは言わない。

自給自足やセルフビルドだって、今の日本の常識的な家や生活を全部自分一人で組み立てるのは困難。

そういう常識が脱すると、超楽に出来てしまう。

「別にこれでいいじゃん。」と、本人が納得しさえすれば何の問題もない。

稼いで生活を成り立たせるというのが既に古いぞ。

未だに本屋には「成功」とかの本が溢れてる。

片づけしたら、、、長財布にしたら、、、使う言葉を変えたら、、、。

その、、、の先はオシナベテ「成功(金が儲かる)」という論理。

この廃材イジッて生活するのは煌びやかな成功とは無縁。

文章で伝えるのは非常に難しいけど、「稼がなくても左ウチワ」という、この廃材ライフは快適そのもの。

とはいえ、延々と廃材の家作り続けたり、田んぼや畑、手作りの加工品、と自分たちが生活するだけではまだまだヒマを持てあます。

陶芸の作業は雨の日に暇つぶしに丁度いいし。

パラパラと売れなくもないしね。

月にこんだけ売り上げないと生活できないという切迫感がないんで、何時売れても「おっ、売れたん!」というボーナス的なもの。

ウチはどの収入もそういうもん。

決まって安定したものはない。

それがいい。

決まった収入がない代わりに、決まったペイがないように持って行った。

家賃ナシ、ローン、借金ナシ、ガス、灯油、水道代ナシ、電気代が3000円台。

これにソーラーパネルが完成して、天ぷらカーになれば、電気とガソリンからも解放される。

それに、ウカウカ衝動買いするような浪費もない。

本当に必要な出費か?をトコトン考えてからしか使わない。

その辺りはあっこちゃんは徹底してる。

目先の物欲から解放されてる。

家、食べるもん、エネルギー、の自給率が上がれば上がるほど自由になっていく。

こういうことにかける労力は惜しまない。

本当に必要なことに労力をかけるのは心底楽しいからねー!!!

タグ :陶芸

2011年12月05日

窯出し

昨日は窯出し。

11/16に火入れをして、24日まで焚いた登り窯。

ほんとは一週間も冷ませば出せるけど、日曜日に合わせた。

恒例の天ぷらとうどんの振る舞い。

窯出しの方にはしょうたくんが行ってくれて、僕はひたすら天ぷらを揚げてた。

この人数なので、何でも凄い量!

野遊、土歩、にこ、3人の作品。

今回は僕のは間に合わせに作った10数個の作品だけ。

実際に子どもたちの作品の方が多かった。

夜はにこちゃんの誕生日パーティーの残りの寿司飯でいなり寿司。

弟の源ファミリーも窯出しに来てて、夜も一緒。

たかきびとレンコンの炒め物。

これも、もんじゃの残りの野菜と昼のうどん玉の残りでモダン焼き。

みかんを煮詰めただけのみかんペーストと、かめびしの3年醸造のまっ黒けの醤油を混ぜただけの自作ソース。

これも手巻きの具の残り、ブロッコリーの芯、カボチャの伊達巻、ゴボウの炒め煮を混ぜたおむすび。

よく寝てるノワくん。

3ヶ月で、会う度によく太ってきてる。

母乳だけでよく育ってる。

布オシメも大量に持ってきて、ウチで干してた。

僕も一軒目の廃材ハウスの時には毎日何十枚も干してたのが懐かしい。

段々このおっさんに似てくるんかなー?

11/16に火入れをして、24日まで焚いた登り窯。

ほんとは一週間も冷ませば出せるけど、日曜日に合わせた。

恒例の天ぷらとうどんの振る舞い。

窯出しの方にはしょうたくんが行ってくれて、僕はひたすら天ぷらを揚げてた。

この人数なので、何でも凄い量!

野遊、土歩、にこ、3人の作品。

今回は僕のは間に合わせに作った10数個の作品だけ。

実際に子どもたちの作品の方が多かった。

夜はにこちゃんの誕生日パーティーの残りの寿司飯でいなり寿司。

弟の源ファミリーも窯出しに来てて、夜も一緒。

たかきびとレンコンの炒め物。

これも、もんじゃの残りの野菜と昼のうどん玉の残りでモダン焼き。

みかんを煮詰めただけのみかんペーストと、かめびしの3年醸造のまっ黒けの醤油を混ぜただけの自作ソース。

これも手巻きの具の残り、ブロッコリーの芯、カボチャの伊達巻、ゴボウの炒め煮を混ぜたおむすび。

よく寝てるノワくん。

3ヶ月で、会う度によく太ってきてる。

母乳だけでよく育ってる。

布オシメも大量に持ってきて、ウチで干してた。

僕も一軒目の廃材ハウスの時には毎日何十枚も干してたのが懐かしい。

段々このおっさんに似てくるんかなー?

2011年11月24日

窯焚き終了でタコパー

16日に火入れして、23日にやっと終わった。

昨日の朝、正面の焚き口に泥を塗って横焚きに入る。

窯の横に小さな穴が4箇所×2あって順々に後ろに向かって焚いていく。

ここでも、ちびっ子たちが活躍してくれる。

野遊と土歩とで窯の両側に分かれて焚く。

中の焼き物が光ってきて、表面が溶けたらOK。

ちびっ子たちはしばらく焚くと飽きて、他の遊びに入る。

この電車ごっこはかなり盛り上がってた。

大きなタコをもらったんで、夜はタコパー。

手作りの醤油ソース&豆腐マヨネーズ、紅ショウガ、青のり、鰹節で自画自賛の味。

卵を入れた水が「3」に対してさぬきの夢2000が「1」という比率がいい。

海塩でしっかり下味をつけるのがポイント。

窯の前は火も消えて寒くなったんで、ダイニングでパーティー。

珍しい銀河高原ビールと凱陣の無ろ過生が最高やった。

やっと窯焚きも終わったー。

さあ、イロイロ待ち構えてる次なる用事に向かって行こう!

昨日の朝、正面の焚き口に泥を塗って横焚きに入る。

窯の横に小さな穴が4箇所×2あって順々に後ろに向かって焚いていく。

ここでも、ちびっ子たちが活躍してくれる。

野遊と土歩とで窯の両側に分かれて焚く。

中の焼き物が光ってきて、表面が溶けたらOK。

ちびっ子たちはしばらく焚くと飽きて、他の遊びに入る。

この電車ごっこはかなり盛り上がってた。

大きなタコをもらったんで、夜はタコパー。

手作りの醤油ソース&豆腐マヨネーズ、紅ショウガ、青のり、鰹節で自画自賛の味。

卵を入れた水が「3」に対してさぬきの夢2000が「1」という比率がいい。

海塩でしっかり下味をつけるのがポイント。

窯の前は火も消えて寒くなったんで、ダイニングでパーティー。

珍しい銀河高原ビールと凱陣の無ろ過生が最高やった。

やっと窯焚きも終わったー。

さあ、イロイロ待ち構えてる次なる用事に向かって行こう!

タグ :たこ焼き

2011年11月19日

窯焚き中

窯焚きが始まっても、僕の当番は夜中から朝なので、朝から夕方までは活動してる。

超久しぶりに一軒目の廃材ハウスに寄った。

土地を貸してくれてる河野さんの所へ籾すりに行ったついでに。

一年ぐらい住んでた、ナリタくんはやっと今月一杯で出ていくみたい。

一番手前の小さいのはヤギの小屋。

工房に隣接した二階は陶芸の作品置き場にしてた。

住居部分はこの写真の一番奥。

こんなバラックでも5年も生活したもんねー。

野遊と土歩はここで自宅出産で生まれた。

河野さんの所は台風の影響で不作だったそうやけど、ウチはよく出来てた。

30㌔の袋で46なので、23俵。

この量を親父の所、廃材天国、源の所で消費する。

クダケが1俵半。

これもあっこスイーツの甘酒の原料になるんで、全く無駄がない。

毎回野遊は僕と同じく、夕方から寝て夜中に起きて窯の番。

最近はまた学校には行ってないからええけど、前回なんか窯焚きした後も朝から学校行ってたから凄いよね。

自分で「やりたい!」と思ったことが実現するのが大切。

しょうたくんは薪作り。

廃材天国の要らない廃材を運んでじゃんじゃん切る。

この要らない廃材を窯で燃やせるんで、解体屋から遠慮せずに廃材を持ってきてもらえる。

これは廃材建築にとって、大きなポイント。

僕は窯を焚きながら、薪ストーブ改造計画も進めてる。

これはひっくり返してる所。

ストーブを高くしたら下が空いたんで、下も囲って中を煙が抜けるように穴を開けた。

これで、下の部屋をオーブンにしようという計画。

これは焚いてみないとうまくいくかどうかは分からないけどね。

窯の前では毎晩宴会。

こっちは廃材天国と違って、親父の知り合いが多い。

窯焚きの時にだけ来る近くの人もいる。

よっぽど窯焚きが魅力なんやと思う。

正確には窯の前で飲む酒が魅力。

窯の火を焚いてる前で毎日ご飯食べて酒を飲む。

これがいい。

窯なんてテキトーに廃材放り込んでたら温度は上がるし、僕は陶芸はほとんど手放してるんで、気持ちも楽。

松、杉、ヒノキ、雑木と何でもくべまくる。

廃材天国に何年もほったらかしで腐りかけの廃材でも十分に薪になる。

1200℃まで温度も上がるし。

今回は廃材天国の要らない廃材を相当燃やせて超ラッキー!

超久しぶりに一軒目の廃材ハウスに寄った。

土地を貸してくれてる河野さんの所へ籾すりに行ったついでに。

一年ぐらい住んでた、ナリタくんはやっと今月一杯で出ていくみたい。

一番手前の小さいのはヤギの小屋。

工房に隣接した二階は陶芸の作品置き場にしてた。

住居部分はこの写真の一番奥。

こんなバラックでも5年も生活したもんねー。

野遊と土歩はここで自宅出産で生まれた。

河野さんの所は台風の影響で不作だったそうやけど、ウチはよく出来てた。

30㌔の袋で46なので、23俵。

この量を親父の所、廃材天国、源の所で消費する。

クダケが1俵半。

これもあっこスイーツの甘酒の原料になるんで、全く無駄がない。

毎回野遊は僕と同じく、夕方から寝て夜中に起きて窯の番。

最近はまた学校には行ってないからええけど、前回なんか窯焚きした後も朝から学校行ってたから凄いよね。

自分で「やりたい!」と思ったことが実現するのが大切。

しょうたくんは薪作り。

廃材天国の要らない廃材を運んでじゃんじゃん切る。

この要らない廃材を窯で燃やせるんで、解体屋から遠慮せずに廃材を持ってきてもらえる。

これは廃材建築にとって、大きなポイント。

僕は窯を焚きながら、薪ストーブ改造計画も進めてる。

これはひっくり返してる所。

ストーブを高くしたら下が空いたんで、下も囲って中を煙が抜けるように穴を開けた。

これで、下の部屋をオーブンにしようという計画。

これは焚いてみないとうまくいくかどうかは分からないけどね。

窯の前では毎晩宴会。

こっちは廃材天国と違って、親父の知り合いが多い。

窯焚きの時にだけ来る近くの人もいる。

よっぽど窯焚きが魅力なんやと思う。

正確には窯の前で飲む酒が魅力。

窯の火を焚いてる前で毎日ご飯食べて酒を飲む。

これがいい。

窯なんてテキトーに廃材放り込んでたら温度は上がるし、僕は陶芸はほとんど手放してるんで、気持ちも楽。

松、杉、ヒノキ、雑木と何でもくべまくる。

廃材天国に何年もほったらかしで腐りかけの廃材でも十分に薪になる。

1200℃まで温度も上がるし。

今回は廃材天国の要らない廃材を相当燃やせて超ラッキー!

タグ :陶芸

2011年11月17日

火入れの神事

昨日は窯の火入れの神事。

親父の「六郷窯」も20回目の窯焚きになる。

たまたま今回は、日仏文化交流とやらで外人も参列。

作品作りや窯焚きの体験もするそうな。

金毘羅さんの宮司さんが母親の従兄で、来ていただいた。

火打石からもぐさのようなものに点火しての火入れ。

玉串奉奠。

火入れ神事の後はうどんや天ぷらの接待。

接待好きの親父のために、昨日は朝一から僕としょうたくんは天ぷらやうどんの段取りに大忙しやった。

何やかんや言うても窯焚きは楽しいもの。

僕が自分からは陶芸に向かわないので、「親父がやってくれてるからついでに。」という気分でできるのもいい。

今回は親父と共同の窯焚きというよりは、親父の窯焚きの手伝いという感じ。

作品もほんのちょっぴりしか入れてないし。

まあ陶芸は辞めはしないけど、どんどん大量に作品を毎年作り続けるというのはしない。

この親父の大規模な窯なり、僕の一軒目の廃材ハウスに作った窯は大き過ぎる。

こういう大きな窯はいくら薪は廃材でも資材や経費がそれなりにかかる。

ほんとは廃材天国にめっちゃミニの窯を作って一晩で焚けるようにしたいところ。

それなら、ちょっと土作りして、ちょっと作品作りして、窯詰めも半日みたいなのがいい。

それでも、こういう大きな窯は迫力があるもの。

これからは毎日窯の前でご飯食べて酒を飲む。

以前お年寄りの人が来て、「戦後の開拓の時みたいじゃ!」と感動していった。

確かに一日中火を焚いてる雰囲気はいい。

窯の燃料のために廃材を集め始めたという、廃材建築の原点でもあるしね。

窯焚きは24日あたりまで焚いてるんで、純米酒さげて遊びに来てねーーー!

窯の前で飲むのにはこの時期は最高やでー!!!

親父の「六郷窯」も20回目の窯焚きになる。

たまたま今回は、日仏文化交流とやらで外人も参列。

作品作りや窯焚きの体験もするそうな。

金毘羅さんの宮司さんが母親の従兄で、来ていただいた。

火打石からもぐさのようなものに点火しての火入れ。

玉串奉奠。

火入れ神事の後はうどんや天ぷらの接待。

接待好きの親父のために、昨日は朝一から僕としょうたくんは天ぷらやうどんの段取りに大忙しやった。

何やかんや言うても窯焚きは楽しいもの。

僕が自分からは陶芸に向かわないので、「親父がやってくれてるからついでに。」という気分でできるのもいい。

今回は親父と共同の窯焚きというよりは、親父の窯焚きの手伝いという感じ。

作品もほんのちょっぴりしか入れてないし。

まあ陶芸は辞めはしないけど、どんどん大量に作品を毎年作り続けるというのはしない。

この親父の大規模な窯なり、僕の一軒目の廃材ハウスに作った窯は大き過ぎる。

こういう大きな窯はいくら薪は廃材でも資材や経費がそれなりにかかる。

ほんとは廃材天国にめっちゃミニの窯を作って一晩で焚けるようにしたいところ。

それなら、ちょっと土作りして、ちょっと作品作りして、窯詰めも半日みたいなのがいい。

それでも、こういう大きな窯は迫力があるもの。

これからは毎日窯の前でご飯食べて酒を飲む。

以前お年寄りの人が来て、「戦後の開拓の時みたいじゃ!」と感動していった。

確かに一日中火を焚いてる雰囲気はいい。

窯の燃料のために廃材を集め始めたという、廃材建築の原点でもあるしね。

窯焚きは24日あたりまで焚いてるんで、純米酒さげて遊びに来てねーーー!

窯の前で飲むのにはこの時期は最高やでー!!!

タグ :窯

2011年11月09日

自然のリズム

スダチが黄色くなってしまってるー。

手作りの生活はアレもしたいコレもしたいという欲求と、自然のサイクルという待ってはくれないリズムとのせめぎ合いで、こういうことがしょっちゅう。

で、やっぱり子どもたちの出番。

にこちゃんが切って、野遊と土歩の二人が絞り係。

もう、にこちゃんも入ってのチームプレーも様になってきた。

僕は廃材建築の現場とぽっちり堂の出店が終わり、やっと作陶に入った。

以前は陶芸の合間に廃材建築や田んぼや畑という生活から、どんどん陶芸のウエイトが減って、窯焚きや土作りを入れても年間2ヶ月もは陶芸に従事してないんちゃうかな。

今回は11/6から親父の窯で窯焚きがある。

僕も高松の天然石の店「ピクシー」からの注文があって、作らないといけないものがある。

昨日の夕方から久々の陶芸家。

僕が工房で作り始めると、子どもたちも「作るーーー。」とすぐ反応する。

にこちゃんはソコソコ形に出来始めたので面白くなってきたみたい。

野遊は電動ロクロも小さいのなら出来る。

土歩はチマチマと丁寧に作る。

これもみんな性格が違ってて面白い。

10年以上一緒に暮らしてて1個か2個しか作品を作ったことのないあっこちゃんは、塩の壺に入れっぱなしに出来るスプーンを作ってた。

これは僕のを真似てタタラ板の皿作り。

大人が次から次へと色んなことをするので、子どもたちも好奇心で次々とやりたがる。

これはウチの子に限らずどこの子でも一緒。

ただ、僕が陶芸家に舞い戻って毎日毎日工房にこもってたら、そうは子どもたちもやらなくなると思う。

大人も子どもも毎日同じこの繰り返しというルーティーンワークなり、ルーティーンスタディに飽きる。

で、今日は稲の脱穀。

陶芸の作業は半日もしてないのにーーー。

この間刈ってハゼにかけてたのがもう乾燥した。

こういう風に自然のリズムは待ってはくれない。

そのリズムの上で人間がつつましく暮らしていく他ない。

僕のやりたい放題自画自賛ライフは、現代の「〇〇せねばならない。」という思いこみから自由になることであって、自然のリズムという絶対的なものの前では常に謙虚であらねばならないと思ってる。

手作りの生活はアレもしたいコレもしたいという欲求と、自然のサイクルという待ってはくれないリズムとのせめぎ合いで、こういうことがしょっちゅう。

で、やっぱり子どもたちの出番。

にこちゃんが切って、野遊と土歩の二人が絞り係。

もう、にこちゃんも入ってのチームプレーも様になってきた。

僕は廃材建築の現場とぽっちり堂の出店が終わり、やっと作陶に入った。

以前は陶芸の合間に廃材建築や田んぼや畑という生活から、どんどん陶芸のウエイトが減って、窯焚きや土作りを入れても年間2ヶ月もは陶芸に従事してないんちゃうかな。

今回は11/6から親父の窯で窯焚きがある。

僕も高松の天然石の店「ピクシー」からの注文があって、作らないといけないものがある。

昨日の夕方から久々の陶芸家。

僕が工房で作り始めると、子どもたちも「作るーーー。」とすぐ反応する。

にこちゃんはソコソコ形に出来始めたので面白くなってきたみたい。

野遊は電動ロクロも小さいのなら出来る。

土歩はチマチマと丁寧に作る。

これもみんな性格が違ってて面白い。

10年以上一緒に暮らしてて1個か2個しか作品を作ったことのないあっこちゃんは、塩の壺に入れっぱなしに出来るスプーンを作ってた。

これは僕のを真似てタタラ板の皿作り。

大人が次から次へと色んなことをするので、子どもたちも好奇心で次々とやりたがる。

これはウチの子に限らずどこの子でも一緒。

ただ、僕が陶芸家に舞い戻って毎日毎日工房にこもってたら、そうは子どもたちもやらなくなると思う。

大人も子どもも毎日同じこの繰り返しというルーティーンワークなり、ルーティーンスタディに飽きる。

で、今日は稲の脱穀。

陶芸の作業は半日もしてないのにーーー。

この間刈ってハゼにかけてたのがもう乾燥した。

こういう風に自然のリズムは待ってはくれない。

そのリズムの上で人間がつつましく暮らしていく他ない。

僕のやりたい放題自画自賛ライフは、現代の「〇〇せねばならない。」という思いこみから自由になることであって、自然のリズムという絶対的なものの前では常に謙虚であらねばならないと思ってる。

タグ :陶芸

2011年05月07日

登り窯焚き終了

昨日で窯焚き9日目、朝から「横焚き」という最後の仕上げの作業。

正面の焚き口は密封して横の小さな窓のような焚き口から焚く。

右の端っこにあるカップの表面の溶け具合を見て温度をドコまで上げるか判断する。

ある程度焚くとこうして取り出して焼け具合を見る。

ちなみにコレはまだ完成までは至ってない。

両サイドの横焚きの口は全部で4箇所あって、最後の口まで焚くと完成。

でも今回は横の口を全部焚き終わってから、また正面の口を開けて焚いて温度を上げる。

奥に光ってるのは横焚きにくべた薪の熾き火。

写真では表現できんけど、超神秘的!

最後にいくつか「引き出し」をした後、大くべをして、密封する「黒陶」という強還元の焚き方。

「引き出し」の急冷はゆっくり冷まして窯出しするのとは全然違う発色をする。

くべた薪を鉄筋で奥へ押し込んでもらいながら徹底的に目一杯くべられるだけくべる。

横の口からも目一杯くべる。

窯の中は薪で一杯。

1200℃という温度でくべられた薪は一気に燃え、煙突からは2m程の火炎が上がる。

最後はまた完全に密封する。

このことで1200℃もあり、一気に燃えたいのに極端な酸欠で薪は炭化する。

その炭酸ガスで窯の中は燻されて焼き物は真っ黒になる。

これが黒陶のメカニズム。

僕は備前の弟子の後、能登半島の珠洲焼きを訪ね、長年途切れてたノウハウを復興した中山達磨さんの工房で2週間程お世話になった。

煙突の付け根の煙道のダンパーを閉じて、噴出してくる煙を泥で塗り重ねていよいよ終了。

後は窯の前での宴会。

昨日は叔父さん夫婦がタコの刺身を持って来てくれたり、筍は猪の肉と煮込み。

さすがに僕も20時間ぶっつづけ労働で疲労困憊でビールもお酒もよく回る。

やりきった感100%。

久しぶりにグッスリ眠れて爽快な気分。

一段落して、明日の「婚活ピザパーティー」に向けての仕込み。

それが終わると次は夏野菜の作付けやね。

やっぱし夏に向かうって、生命の活動が盛んになってワクワクするねー!

正面の焚き口は密封して横の小さな窓のような焚き口から焚く。

右の端っこにあるカップの表面の溶け具合を見て温度をドコまで上げるか判断する。

ある程度焚くとこうして取り出して焼け具合を見る。

ちなみにコレはまだ完成までは至ってない。

両サイドの横焚きの口は全部で4箇所あって、最後の口まで焚くと完成。

でも今回は横の口を全部焚き終わってから、また正面の口を開けて焚いて温度を上げる。

奥に光ってるのは横焚きにくべた薪の熾き火。

写真では表現できんけど、超神秘的!

最後にいくつか「引き出し」をした後、大くべをして、密封する「黒陶」という強還元の焚き方。

「引き出し」の急冷はゆっくり冷まして窯出しするのとは全然違う発色をする。

くべた薪を鉄筋で奥へ押し込んでもらいながら徹底的に目一杯くべられるだけくべる。

横の口からも目一杯くべる。

窯の中は薪で一杯。

1200℃という温度でくべられた薪は一気に燃え、煙突からは2m程の火炎が上がる。

最後はまた完全に密封する。

このことで1200℃もあり、一気に燃えたいのに極端な酸欠で薪は炭化する。

その炭酸ガスで窯の中は燻されて焼き物は真っ黒になる。

これが黒陶のメカニズム。

僕は備前の弟子の後、能登半島の珠洲焼きを訪ね、長年途切れてたノウハウを復興した中山達磨さんの工房で2週間程お世話になった。

煙突の付け根の煙道のダンパーを閉じて、噴出してくる煙を泥で塗り重ねていよいよ終了。

後は窯の前での宴会。

昨日は叔父さん夫婦がタコの刺身を持って来てくれたり、筍は猪の肉と煮込み。

さすがに僕も20時間ぶっつづけ労働で疲労困憊でビールもお酒もよく回る。

やりきった感100%。

久しぶりにグッスリ眠れて爽快な気分。

一段落して、明日の「婚活ピザパーティー」に向けての仕込み。

それが終わると次は夏野菜の作付けやね。

やっぱし夏に向かうって、生命の活動が盛んになってワクワクするねー!

タグ :窯

2011年05月05日

トウヤ、ケンイチ、石巻からの帰還

連日、野遊(9)は夕方に僕と一緒に寝て、夜中の1時から窯焚き。

大人と同じ睡眠時間でよく起きれるなー、と思う。

窯場につくと、中2の友人の息子もスタッフをヤル気で来てた。

温度もキープ状態やし、しばらくやって慣れた様子。

いやー、助かるねー。

丁度、昨日は松見歯科主催のボランティア「石巻ダッシュ」からトウヤとケンイチくんが帰って来る日だったんで、この2人に任せて高松まで迎えに行けた。

いやーーー。

こんだけ時間が経ってても想像を絶する現場らしいよ。

道なんかは復旧してるけど、住宅地はまるで焼け野原状態だそう。

一面、立ってる建物がない所もあったと。

お寺、お墓、民家、にゴチャゴチャに溜まってるゴミや津波のヘドロを撤去する作業。

N95規格のマスク2重にゴーグルしてても埃、臭いと現地の惨状にかなりまいったよう。

それでも、住民の人には何度も涙しながらお礼を言われたり、行った仲間ともかなり深い交流ができたよう。

松見歯科のたまさんは早速、「次は7月に行きます!」と意気込む。

数ヶ月では全然作業が追いつかないのを目の当たりにしての決意。

マテ貝を活きたまま、窯の前の網で焙って、玄米ご飯のおかずにした。

ほんっとに爆笑的な美味しさ!

窯の前に帰ってきたのは午前4時を回ってた。

何とギュウギュウのバスに20時間以上も乗っててかなり堪えた様子。

窯の前でご飯を食べながら色々話を聞いた。

やはり直接行った人間の言葉は重いねー。

その場の感情がリアルに伝わってくる。

やはりこういう困窮状態こそ、一致団結してみんなで力を発揮する感動がある。

その現場のリアリティーこそが「生きる」ことの実感。

何も、絶対に現場に行かないとそういう体験が出来ない訳ではない。

毎日の自分の持ち場での作業にも、そういう一心不乱な集中力を結集できれば常に感動を伴うリアリティーは発生可能。

どっちでもええような作業や仕事そのものが問題という場合はちょっと、、、。

その判断基準は「生きていく」ことに必要かどうか?

現代人の狂った価値感でのそれではなく。

これが重要。

生きていくことに必要な仕事に全力を注ぐのにモチベーションが上がらない訳がない。

そうじゃない事にいくら「理屈」で納得しようとしたって無理があるからね。

理屈は「感動」の役には立たない。

誰しも本質的には理路整然と無駄なく生きたい訳じゃない。

より、ワクワクする感動的な人生を歩みたいだけ。

そう、たったそれだけ。

大人と同じ睡眠時間でよく起きれるなー、と思う。

窯場につくと、中2の友人の息子もスタッフをヤル気で来てた。

温度もキープ状態やし、しばらくやって慣れた様子。

いやー、助かるねー。

丁度、昨日は松見歯科主催のボランティア「石巻ダッシュ」からトウヤとケンイチくんが帰って来る日だったんで、この2人に任せて高松まで迎えに行けた。

いやーーー。

こんだけ時間が経ってても想像を絶する現場らしいよ。

道なんかは復旧してるけど、住宅地はまるで焼け野原状態だそう。

一面、立ってる建物がない所もあったと。

お寺、お墓、民家、にゴチャゴチャに溜まってるゴミや津波のヘドロを撤去する作業。

N95規格のマスク2重にゴーグルしてても埃、臭いと現地の惨状にかなりまいったよう。

それでも、住民の人には何度も涙しながらお礼を言われたり、行った仲間ともかなり深い交流ができたよう。

松見歯科のたまさんは早速、「次は7月に行きます!」と意気込む。

数ヶ月では全然作業が追いつかないのを目の当たりにしての決意。

マテ貝を活きたまま、窯の前の網で焙って、玄米ご飯のおかずにした。

ほんっとに爆笑的な美味しさ!

窯の前に帰ってきたのは午前4時を回ってた。

何とギュウギュウのバスに20時間以上も乗っててかなり堪えた様子。

窯の前でご飯を食べながら色々話を聞いた。

やはり直接行った人間の言葉は重いねー。

その場の感情がリアルに伝わってくる。

やはりこういう困窮状態こそ、一致団結してみんなで力を発揮する感動がある。

その現場のリアリティーこそが「生きる」ことの実感。

何も、絶対に現場に行かないとそういう体験が出来ない訳ではない。

毎日の自分の持ち場での作業にも、そういう一心不乱な集中力を結集できれば常に感動を伴うリアリティーは発生可能。

どっちでもええような作業や仕事そのものが問題という場合はちょっと、、、。

その判断基準は「生きていく」ことに必要かどうか?

現代人の狂った価値感でのそれではなく。

これが重要。

生きていくことに必要な仕事に全力を注ぐのにモチベーションが上がらない訳がない。

そうじゃない事にいくら「理屈」で納得しようとしたって無理があるからね。

理屈は「感動」の役には立たない。

誰しも本質的には理路整然と無駄なく生きたい訳じゃない。

より、ワクワクする感動的な人生を歩みたいだけ。

そう、たったそれだけ。

タグ :マテ貝

2011年05月03日

有力な助っ人登場

今回の窯焚きでは初スタッフの野遊(9)。

前回(2月)の時なんか夕方から僕と一緒に寝て、夜中の12頃起きて朝まで窯焚きして5時ぐらいに廃材天国に自分で帰って、それから準備して学校に通ってた。

今回は連休なんで、丁度いい。

この夜中に一緒に付き合ってくれるよになって、もう3年ぐらい。

随分体も大きくなって大きな薪もくべられるようになった。

普段は早寝早起きの僕は昼夜逆転の生活に身体がついていかずに明け方眠い。

昨日は野遊に任せて1時間ぐらい窯の前で仮眠させてもらった。

今は温度をキープする段階なので楽ってのもあるし。

十分野遊がこなしてくれるんで超助かる。

陶芸に限らず、薪での料理やお菓子作り、大工や土木仕事、田んぼに菜園、廃材天国の生活&仕事の大半を「やらせてー。」と何でもやってる。

これは野遊(9)、土歩(7)、にこ(3)と全員共通。

大きくなるに従って、その子の個性や好みで興味関心に違いが出てくると益々面白くなると思う。

誰かPCに強くなったり、理系好きは現れんかなー。

僕ら両親に欠落してる分野なんでね、、、。

こういうのも親が「させる」んじゃなく、デモクラティックスクールよろしく、「本人の興味関心の赴くままに全情熱を注げる」という環境さえあれば不可能なことはない。

もちろん、そんなことはどうでもええ事ではあるけどね。

「〇〇に関心もってもらいたい。」という親の希望を押し付けという訳やし。

大人であろうが、子どもであろうが、本心から情熱を傾けられないことは絶対に出来ない。

これはハッキリしてる。

「手伝いをさせる」なんてのもナンセンスの極み。

本人がしたければする。

大人が楽しんでることはしたい。

というシンプルな構図。

「学び」の基本がソコにある。

子育てに力まんようにねーーー。

前回(2月)の時なんか夕方から僕と一緒に寝て、夜中の12頃起きて朝まで窯焚きして5時ぐらいに廃材天国に自分で帰って、それから準備して学校に通ってた。

今回は連休なんで、丁度いい。

この夜中に一緒に付き合ってくれるよになって、もう3年ぐらい。

随分体も大きくなって大きな薪もくべられるようになった。

普段は早寝早起きの僕は昼夜逆転の生活に身体がついていかずに明け方眠い。

昨日は野遊に任せて1時間ぐらい窯の前で仮眠させてもらった。

今は温度をキープする段階なので楽ってのもあるし。

十分野遊がこなしてくれるんで超助かる。

陶芸に限らず、薪での料理やお菓子作り、大工や土木仕事、田んぼに菜園、廃材天国の生活&仕事の大半を「やらせてー。」と何でもやってる。

これは野遊(9)、土歩(7)、にこ(3)と全員共通。

大きくなるに従って、その子の個性や好みで興味関心に違いが出てくると益々面白くなると思う。

誰かPCに強くなったり、理系好きは現れんかなー。

僕ら両親に欠落してる分野なんでね、、、。

こういうのも親が「させる」んじゃなく、デモクラティックスクールよろしく、「本人の興味関心の赴くままに全情熱を注げる」という環境さえあれば不可能なことはない。

もちろん、そんなことはどうでもええ事ではあるけどね。

「〇〇に関心もってもらいたい。」という親の希望を押し付けという訳やし。

大人であろうが、子どもであろうが、本心から情熱を傾けられないことは絶対に出来ない。

これはハッキリしてる。

「手伝いをさせる」なんてのもナンセンスの極み。

本人がしたければする。

大人が楽しんでることはしたい。

というシンプルな構図。

「学び」の基本がソコにある。

子育てに力まんようにねーーー。

タグ :窯

2011年05月02日

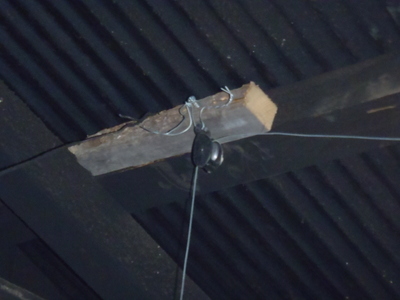

焼き場

窯焚き中はみんなのご飯が窯の前。

当然毎日火があるんやから何か焙りたくなる。

まだサヨリがある。

いっつもは下焚きの火の両サイドに耐火煉瓦を積んで網を乗せて焙ってる。

これは下焚きの邪魔になるだけでなく、上口からくべるときにも薪についてるゴミなんかがパラパラ落ちて調子が悪かった。

窯の上口の上げ下げを滑車でやってるように、網も吊り下げて上下できるように閃いた。

必要なのは網と小さな滑車と針金だけ。

こんな状態にした。

いつもの鉄工所の廃材を針金で吊るす。

窯の屋根の上部分に滑車をつける。

下の大きな滑車が窯の蓋用で、上の小さな滑車が焼き網用。

サヨリはすぐに火が通るんで、網をかなり下げて強火で一気に焙る。

こんな風にすぐにスライドして上げ下げできるんで、火が強すぎてもすぐに調節できる。

刺身の後、酢漬けにしたのも絶品やったけど、サッと焙ったのを醤油とユズ酢で食べるのも最高。

いわゆる強火の遠火という焙りモノには最適の環境。

薪の遠赤外線でじっくり焼けるし。

炎と煙は大半窯の中に引き込まれて直接魚には当たらないのもいい。

くべる時にだけ上に持ち上げられる機能も的確に働いてる。

後、使ってない時(上に上げっぱなしの時)に瞬時に干物ができるぐらいの温度。

1~2時間で一夜干しぐらいになりそう。

これも試してみんとね。

乾燥筍とかも作ってもええし。

こういう工夫はやりだすとどんどん進化していく。

そのプロセス自体を遊んでる。

これは「仕事」でここからが「遊び」とか決め付けるともったいない。

ウチではその区別をしない。

だから大忙しの仕事を終えても「自分へのご褒美」とか「思い切ってパァーッと」のような刹那的な出費がない。

大半の人には「どうやって生活成り立たせよんやろ?」と思われてるけど、その答えがココ。

もっとも大忙しって状況そのものを作らんように自分自身でコントロール出来るしね。

これは自給自足に限らず、経営でも基本の姿勢。

「余裕」を持つってこと。

それを極めれば「左ウチワ」というウチのレベルに到達できるぞ!

さあ、今日は何しよっかなー♪

当然毎日火があるんやから何か焙りたくなる。

まだサヨリがある。

いっつもは下焚きの火の両サイドに耐火煉瓦を積んで網を乗せて焙ってる。

これは下焚きの邪魔になるだけでなく、上口からくべるときにも薪についてるゴミなんかがパラパラ落ちて調子が悪かった。

窯の上口の上げ下げを滑車でやってるように、網も吊り下げて上下できるように閃いた。

必要なのは網と小さな滑車と針金だけ。

こんな状態にした。

いつもの鉄工所の廃材を針金で吊るす。

窯の屋根の上部分に滑車をつける。

下の大きな滑車が窯の蓋用で、上の小さな滑車が焼き網用。

サヨリはすぐに火が通るんで、網をかなり下げて強火で一気に焙る。

こんな風にすぐにスライドして上げ下げできるんで、火が強すぎてもすぐに調節できる。

刺身の後、酢漬けにしたのも絶品やったけど、サッと焙ったのを醤油とユズ酢で食べるのも最高。

いわゆる強火の遠火という焙りモノには最適の環境。

薪の遠赤外線でじっくり焼けるし。

炎と煙は大半窯の中に引き込まれて直接魚には当たらないのもいい。

くべる時にだけ上に持ち上げられる機能も的確に働いてる。

後、使ってない時(上に上げっぱなしの時)に瞬時に干物ができるぐらいの温度。

1~2時間で一夜干しぐらいになりそう。

これも試してみんとね。

乾燥筍とかも作ってもええし。

こういう工夫はやりだすとどんどん進化していく。

そのプロセス自体を遊んでる。

これは「仕事」でここからが「遊び」とか決め付けるともったいない。

ウチではその区別をしない。

だから大忙しの仕事を終えても「自分へのご褒美」とか「思い切ってパァーッと」のような刹那的な出費がない。

大半の人には「どうやって生活成り立たせよんやろ?」と思われてるけど、その答えがココ。

もっとも大忙しって状況そのものを作らんように自分自身でコントロール出来るしね。

これは自給自足に限らず、経営でも基本の姿勢。

「余裕」を持つってこと。

それを極めれば「左ウチワ」というウチのレベルに到達できるぞ!

さあ、今日は何しよっかなー♪

タグ :焙りモノ

2011年05月01日

登り窯の窯焚き

早くも、今日で窯焚き4日目。

僕の担当は毎回夜中。

先日アップした一軒目の廃材ハウスに作った穴窯は粘土で出来てる。

この親父の窯は耐火煉瓦で出来た「登り窯」。

これは温度の低いウチの下焚きだけの時。

実家の裏庭にも廃材天国に負けじと焚き物が積み込まれてる。

廃材天国と供給元は同じく、解体屋、造園屋など。

置くとともにバリバリ音を立てて燃える。

まだ900℃台。

写真では表現が難しいけど、1200℃近くにもなってくると更に眩しいぐらいになってくる。

「魚の大空」は実家の親父の所にも営業に来てる。

このサヨリ大袈裟じゃなく、100匹は入ってたと思う。

そんで、300円!?

窯の前での夜中のご飯なので、盛り付けなどせずにこのまま醤油、ショウガ、ネギとで頂く。

この刺身を口に入れて、ぐい呑みに一杯の梅錦の純米酒を飲むと素直に宇宙に感謝できる。

僕の担当は1時からなので、パチパチと薪のハゼル音だけ。

その静寂の中での玄米のご飯、わらびの白和え、筍の煮物、自家製の味噌汁に加えてこのサヨリはほんとに贅沢。

夕方から12時ぐらいまでは窯の前は常に宴会状態。

たぶん6、7日までは焚いてる。

もちろん24時間営業なんで、近くの人は寄ってねー。

僕の担当は毎回夜中。

先日アップした一軒目の廃材ハウスに作った穴窯は粘土で出来てる。

この親父の窯は耐火煉瓦で出来た「登り窯」。

これは温度の低いウチの下焚きだけの時。

実家の裏庭にも廃材天国に負けじと焚き物が積み込まれてる。

廃材天国と供給元は同じく、解体屋、造園屋など。

置くとともにバリバリ音を立てて燃える。

まだ900℃台。

写真では表現が難しいけど、1200℃近くにもなってくると更に眩しいぐらいになってくる。

「魚の大空」は実家の親父の所にも営業に来てる。

このサヨリ大袈裟じゃなく、100匹は入ってたと思う。

そんで、300円!?

窯の前での夜中のご飯なので、盛り付けなどせずにこのまま醤油、ショウガ、ネギとで頂く。

この刺身を口に入れて、ぐい呑みに一杯の梅錦の純米酒を飲むと素直に宇宙に感謝できる。

僕の担当は1時からなので、パチパチと薪のハゼル音だけ。

その静寂の中での玄米のご飯、わらびの白和え、筍の煮物、自家製の味噌汁に加えてこのサヨリはほんとに贅沢。

夕方から12時ぐらいまでは窯の前は常に宴会状態。

たぶん6、7日までは焚いてる。

もちろん24時間営業なんで、近くの人は寄ってねー。

タグ :窯

2011年03月10日

営業

ここ何日かは陶芸体験の営業活動。

毎日、フライヤー持っては軽トラで走り通し。

ほとんど、知り合いの店や会社を回る。

しかも、こういうのを持って行く時にしか行かないご無沙汰の所が多いんで、お互いの近況を喋ってると長くなったりする。

しかも、こっちの話をするよりも相手の話を聞くようになるケースも多い。

普段は廃材天国に引きこもって、エコだロハスだ無添加手作りの本物だとか自画自賛の自己満足ごっこをやってても、社会の中ではコアな変わりモン。

いわゆる毎日営業してるお店なり会社、それらを中心に生活してる人からしたら全く「常識はずれ」の価値感だという事を感じる。

もちろん、僕も昔は「陶芸の作品を世に出して認められたい」とか、大きいバイクをローンで買ったり、アルバイトしてお金を稼いでは服を買ったりしてた。

自分の中では超頑張ってたと思う。

その時も今も「成功したい」という意味では同じ。

今は「自分の好きな事をする」「頑張らない」で毎日楽しく、生活も成り立ってる。

ほんとにこんなにありがたいことはないよねー。

「〇〇しないといけない」が無くなると超楽チン~。

ネットビジネスでいわゆる成功を収めてる若者でさえ、こういう事を言い出してる。

もちろん成功の形態は色々あるし、価値感そのものが色々。

まあでも、人間がいくら進化しても自然界や宇宙をコントロールできないように、その摂理に背く価値感だけは長続きしない。

そう考えていけばいくほど「不自然」な価値感って多すぎる。

もう何が自然かさえ分からなくなっとる社会やからねー。

今のマスコミなり政府なりが言う価値感からすれば、ウチのやってる事は超不自然。

どっちか?

という二極の問題ではない。

自然じゃなくなってるから「自然派」が流行るし、そのベクトルも段階も様々。

要するに、客観的に良いとか悪いという判断は誰にもできない。

「自分の中に違和感があるかどうか?」

これで大方の判断基準になると思う。

「違和感があるけど、こうしとかなしゃあないし、、、。」とかは自分が楽しくない。

自分の心が楽しくないってことはやっぱし不自然やと思う。

全然難しくない。

超シンプル。

今まで型の価値感のままでエコとかロハスを情報の一つとして見ても本質からはほど遠い。

時間をかけてこういう社会になった以上はまた時間をかけて変わっていくのか。

社会が変われば自分もついていくのか?

リーマンショックよりも大きなショックを期待して待つのか?

いやー、、、。

ぶっとべよ!!!

毎日、フライヤー持っては軽トラで走り通し。

ほとんど、知り合いの店や会社を回る。

しかも、こういうのを持って行く時にしか行かないご無沙汰の所が多いんで、お互いの近況を喋ってると長くなったりする。

しかも、こっちの話をするよりも相手の話を聞くようになるケースも多い。

普段は廃材天国に引きこもって、エコだロハスだ無添加手作りの本物だとか自画自賛の自己満足ごっこをやってても、社会の中ではコアな変わりモン。

いわゆる毎日営業してるお店なり会社、それらを中心に生活してる人からしたら全く「常識はずれ」の価値感だという事を感じる。

もちろん、僕も昔は「陶芸の作品を世に出して認められたい」とか、大きいバイクをローンで買ったり、アルバイトしてお金を稼いでは服を買ったりしてた。

自分の中では超頑張ってたと思う。

その時も今も「成功したい」という意味では同じ。

今は「自分の好きな事をする」「頑張らない」で毎日楽しく、生活も成り立ってる。

ほんとにこんなにありがたいことはないよねー。

「〇〇しないといけない」が無くなると超楽チン~。

ネットビジネスでいわゆる成功を収めてる若者でさえ、こういう事を言い出してる。

もちろん成功の形態は色々あるし、価値感そのものが色々。

まあでも、人間がいくら進化しても自然界や宇宙をコントロールできないように、その摂理に背く価値感だけは長続きしない。

そう考えていけばいくほど「不自然」な価値感って多すぎる。

もう何が自然かさえ分からなくなっとる社会やからねー。

今のマスコミなり政府なりが言う価値感からすれば、ウチのやってる事は超不自然。

どっちか?

という二極の問題ではない。

自然じゃなくなってるから「自然派」が流行るし、そのベクトルも段階も様々。

要するに、客観的に良いとか悪いという判断は誰にもできない。

「自分の中に違和感があるかどうか?」

これで大方の判断基準になると思う。

「違和感があるけど、こうしとかなしゃあないし、、、。」とかは自分が楽しくない。

自分の心が楽しくないってことはやっぱし不自然やと思う。

全然難しくない。

超シンプル。

今まで型の価値感のままでエコとかロハスを情報の一つとして見ても本質からはほど遠い。

時間をかけてこういう社会になった以上はまた時間をかけて変わっていくのか。

社会が変われば自分もついていくのか?

リーマンショックよりも大きなショックを期待して待つのか?

いやー、、、。

ぶっとべよ!!!

タグ :陶芸体験