2012年03月15日

「廃材天国流、無限生活3」

完成した陶板の看板を、廃材で木枠を作って梱包して発送した。

ほとんど、焚きもの同然のいらない廃材をみつくろってパパッと作る。

この即興が楽しい。

この仕事の中で一番楽しかったかも。

3㎝厚の50㎝角の陶器の板×2+廃材の木枠。

超重かったからか、廃材の木枠がファンキーだからか、ヤマトの人の顔には「何だこりゃ!?」という文字がアリアリと書かれてた。

えー。

最近連載していってる「イカにして廃材天国流、無限生活が実現したのか?」のストーリー。

弟子というのは「個人作家として独立する」という夢が前提の修行期間。

小向さんの窯焚きなり、生活に憧れても、二十歳過ぎの僕は日々の弟子生活にキチンと取り組んでた。

その小向さんの手作りの窯に出会って、完全に僕の中の方向が変わっていったのは事実。

当時、作家として独立する人の話をアチコチで聞いた。

まず、土地を買う。

ソコソコの面積が必要なので、数百万~1千万円とか。

斜面の多い山なら工房や駐車場とうい平面を作らないといけない。

田んぼのような平坦地なら窯を作るのに斜面を作らないといけない。

どっちにしても造成工事に数百万円。

窯を作るのに5、6百万円(築炉職人に頼んで)。

窯の屋根+工房に数百万円。

真空土練機が100万円。

ロクロや道具一式で数十万円。

窯道具も高い。

棚板という窯の中で作品を並べる耐火性の板(45㎝角で一万円)が100枚とか。

更に一回窯を焚くのに数十万円の薪代。

消耗品や窯焚き職人の人件費まで入れると、一窯百万とか言われてた。

足し算したくないーーー。

ほいでも、僕が弟子に入った少し前までは備前焼もバブルの影響でよく売れたとか。

銀行に上のような事業計画出すとホイホイ金貸してくれたんだと。

土地や工房で金の掛け方で随分上下すると言うたって、2、3千万という額面に到達する。

チッチッチッ。

心配無用!

備前焼の作家のグループ、〇〇会に入ればどんどん売れるし。

ただし、入会金は200万円!

えっ?

陶芸って芸術じゃないの???

何言うてますのー。

ビジネスでんがなーーー。

備前焼きの地で独立を果たし、有名な師匠の△△一門として看板背負えば間違いナシ。

まず、岡山県の県展に入選して。

何年もかけて県知事賞や山陽新聞社賞に輝く。

日本伝統工芸展では3回入選すると「正会員」という称号を頂ける。

それ以外でも、表町(岡山市の商店街)の☓☓ギャラリーは〇〇先生の推薦がないと出入りできないとか。

だんだんプロフィールに、賞歴や個展の経歴を重ねて作品の0の数が増えていく。

そら、あっという間に借金返して豪華絢爛な展示場も作れるというもの。

もちろん、その作家の作品が重要なのは言うまでもないけど、そういう「権威」が支配する世界。

僕はそれを悪く思ってるんじゃない。

弟子に入った当時は僕だって、努力してそういう賞とかに輝きたいと思ってたし。

というか、備前焼に携わる以上は人間国宝とまでいかなくても、作品が世に認められたいという方向では全員一致してる。

もちろん、売れる=認められるに他ならない。

ただ、小向さんの所のボロい窯とどう考えても売れなさそうな作品を作って生活していってるのを目の当たりにした僕には、そこで新たな選択肢に出会った。

自分で意図して決めた方向に歩むのが本望なのはみんなに共通する。

賞歴を重ねていくのも、アウトローでいくのも本人が納得して決めたことなら問題ない。

選択肢がない状態で、そういう権威社会のヒエラルキーの一端に入ってしまって、「こんなハズじゃ、、、。」というのは問題アリ。

その影響だけではない。

当時つきあってたあっこちゃんと一緒に行った講演会にも影響を受けた。

それは友達が紹介してくれた、ネットワーク「地球村」という環境のNPOの講演会だった。

ネットワークビジネスじゃなくてよかった、、、。

つづく

タグ :陶芸

2010年11月02日

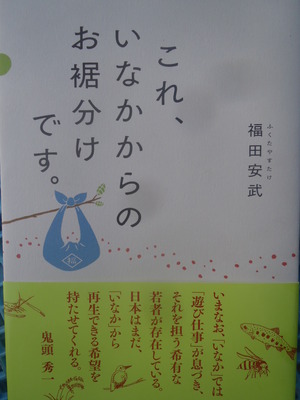

「これ、いなかからのお裾分けです。」

ぽっちり堂で出会った若者で、僕からしてもかなり凄いと思う奴が居た。

高知大の院生で、まだ23歳、福田安武くんという。

ウチで居候してたしょうたくんと一緒や。

イベントの日は小さなテーブルに「オオスズメバチの焼酎漬け」を何本も並べて売ってた。

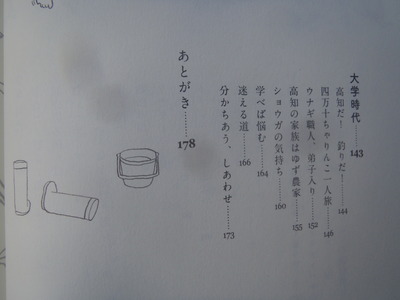

それと最近出版したという本も販売してた。

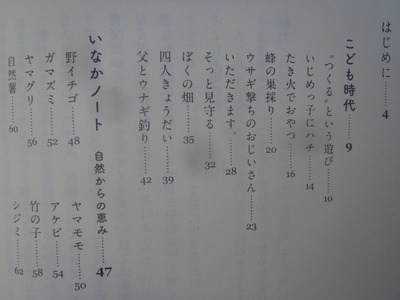

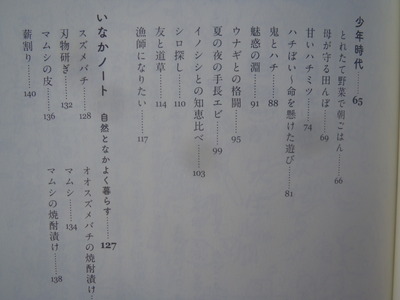

タイトルは「これ、いなかからのお裾分けです。」というもの。

何と4歳からスズメバチを獲ってる経験や、これが23歳の書いた本か!?という内容。

大学のレポートで、書いてたのを教授が出版社の人に見せて、ウチから出版させて欲しいという話に進んだそう。

高知の「南の風社」という出版社。

大手の会社じゃないんで、いかに売れる本を出すかという視点じゃなく、編集にも一年以上もかけてじっくり作ったそう。

彼の育ったのは愛知田舎で里山、お父さんやおじいちゃんについて毎日のように山に入ってたと。

学校の帰りにちょっと潜ってウナギを獲って、家に帰って捌いて蒲焼にして食卓に乗せると家族が喜ぶ。

アマゴの餌のハチの子を獲るために危険をおかしてアシナガバチの巣を獲ったり。

一番好きなのがオオスズメバチ獲りというのも面白い。

それを小学校に入る前からやってる所が凄い。

僕は一回り以上も年上やけど、そういう環境が周りになかった。

大人になって興味を持って、彼が子どもの頃からやってる、潜ったり鶏を絞めたりとやり始めてみた。

天然のウナギを食べたのも今年の夏に徳島のマツケンの所が初めてやもんね。

まだギリギリで現役のおじいさんたちが居る。

彼の言う「遊び仕事」の達人たちのこと。

お金の為にやってる仕事じゃない、好きでやってる仕事で人の役に立つ仕事。

僕が常に言ってる「仕事=遊び=生活」というのと一緒。

好きな事をやって自由に生きて、環境と調和してみんなにも喜ばれる生き方。

そのエッセンスが彼の育った山のおっちゃん達にある。

ボストンのサドベリーバレースクールは行ってみて確かに「自由」という意味では凄いなと思った。

でも日本人の僕には「作られた自由」という感じがして、違和感があった。

この本からは「生きた自由」が伝わってくる。

ラスト・サムライじゃなく、ラスト・ヒャクショウ。

「何が俺のしたい事なんやろ?」とか頭で考える事自体ナンセンス。

田舎暮らしでは毎日の生活の中で、自ずとやるべきことは決まってくる。

その土地の四季に応じて。

何も生産しない、頭をこねくり回してお金を稼いでしか生活できない都市型の生活は「生き」ても無ければ「活か」されてもないと、この本を読んで痛感したね。

もちろん田舎でも、立派な家に大きな車というステータスにしか目のいかない時代遅れもまだまだ多い。

23歳の若者に叱咤されたような気がした。

「生きる」ことと「活かされる」ことという意味で、「ほんとに生活してますか?」と。

実はまだ読み始めたばっかしなんやけど、、、。

でも自画自賛の僕は「自分はこんな環境に育たんかったからしょうがない。」と言い訳をしたりはしない。

今からやりたい事がまたまた増えたね。

マツケンの所もそうやし、そういうよき師匠の居る山にまた行きたい。

それとやっぱり、ここ丸亀でもできる田舎暮らしをもっともっと実践していきたい。

高知大の院生で、まだ23歳、福田安武くんという。

ウチで居候してたしょうたくんと一緒や。

イベントの日は小さなテーブルに「オオスズメバチの焼酎漬け」を何本も並べて売ってた。

それと最近出版したという本も販売してた。

タイトルは「これ、いなかからのお裾分けです。」というもの。

何と4歳からスズメバチを獲ってる経験や、これが23歳の書いた本か!?という内容。

大学のレポートで、書いてたのを教授が出版社の人に見せて、ウチから出版させて欲しいという話に進んだそう。

高知の「南の風社」という出版社。

大手の会社じゃないんで、いかに売れる本を出すかという視点じゃなく、編集にも一年以上もかけてじっくり作ったそう。

彼の育ったのは愛知田舎で里山、お父さんやおじいちゃんについて毎日のように山に入ってたと。

学校の帰りにちょっと潜ってウナギを獲って、家に帰って捌いて蒲焼にして食卓に乗せると家族が喜ぶ。

アマゴの餌のハチの子を獲るために危険をおかしてアシナガバチの巣を獲ったり。

一番好きなのがオオスズメバチ獲りというのも面白い。

それを小学校に入る前からやってる所が凄い。

僕は一回り以上も年上やけど、そういう環境が周りになかった。

大人になって興味を持って、彼が子どもの頃からやってる、潜ったり鶏を絞めたりとやり始めてみた。

天然のウナギを食べたのも今年の夏に徳島のマツケンの所が初めてやもんね。

まだギリギリで現役のおじいさんたちが居る。

彼の言う「遊び仕事」の達人たちのこと。

お金の為にやってる仕事じゃない、好きでやってる仕事で人の役に立つ仕事。

僕が常に言ってる「仕事=遊び=生活」というのと一緒。

好きな事をやって自由に生きて、環境と調和してみんなにも喜ばれる生き方。

そのエッセンスが彼の育った山のおっちゃん達にある。

ボストンのサドベリーバレースクールは行ってみて確かに「自由」という意味では凄いなと思った。

でも日本人の僕には「作られた自由」という感じがして、違和感があった。

この本からは「生きた自由」が伝わってくる。

ラスト・サムライじゃなく、ラスト・ヒャクショウ。

「何が俺のしたい事なんやろ?」とか頭で考える事自体ナンセンス。

田舎暮らしでは毎日の生活の中で、自ずとやるべきことは決まってくる。

その土地の四季に応じて。

何も生産しない、頭をこねくり回してお金を稼いでしか生活できない都市型の生活は「生き」ても無ければ「活か」されてもないと、この本を読んで痛感したね。

もちろん田舎でも、立派な家に大きな車というステータスにしか目のいかない時代遅れもまだまだ多い。

23歳の若者に叱咤されたような気がした。

「生きる」ことと「活かされる」ことという意味で、「ほんとに生活してますか?」と。

実はまだ読み始めたばっかしなんやけど、、、。

でも自画自賛の僕は「自分はこんな環境に育たんかったからしょうがない。」と言い訳をしたりはしない。

今からやりたい事がまたまた増えたね。

マツケンの所もそうやし、そういうよき師匠の居る山にまた行きたい。

それとやっぱり、ここ丸亀でもできる田舎暮らしをもっともっと実践していきたい。

タグ :本